현실 공간에 판타지를 쌓아 올리다 시노그래퍼 여신동

Enhancing Fantasy in Real-life Spaces Scenographer Yeo Shindong

ABOUT THE INTERVIEWEE 여신동

한국 공연예술계를 대표하는 시노그래퍼. 한국예술종합학교에서 무대미술을 전공하고 연극, 뮤지컬, 무용, 음악 콘서트 등 여러 장르의 공연 무대를 구성하고 연출했다. 대표작으로 뮤지컬 ‘빨래’, 연극 ‘도리언 그레이의 초상’, ‘pan123mE1’, 혁오밴드 콘서트 ‘22.999999999’ 등이 있다.

ABOUT THE INTERVIEWEE Yeo Shindong

Scenographer who represents the South Korean arts and performance. He studied in stage art at the Korea National University of Arts. He directed and designed the stage for a variety of plays, musicals, dance, and music concerts. His representative work include ‘Laundry’ (musical), ‘The Picture of Dorian Gray’ (play), ‘pan123mE1’, ‘22.999999999’, and the Hyukoh band concerts.

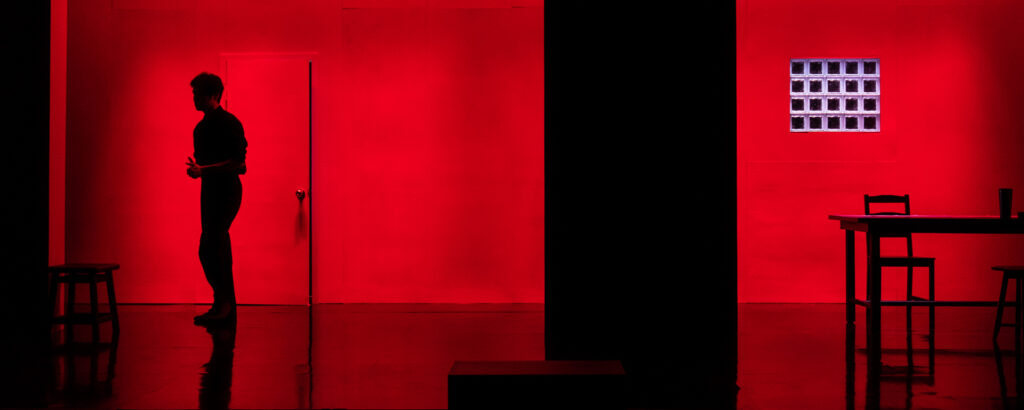

한국 공연예술계의 대표적인 무대미술가 여신동은 ‘시노그래피Scenography’를 “현실 공간 위에 판타지를 쌓아 올리는 일”이라고 설명한다. 무대 위의 사람, 그리고 무대 위에서 일어나는 일을 관객이 감각적으로 느끼고 받아들일 수 있도록, 시노그래퍼는 세트와 조명을 아우르는 무대 전체의 분위기를 조망하고 꾸민다. 코로나19 팬데믹 이후 공간을 바라보는 시선이 달라진 지금, 공간을 분석하고 연출하는 그는 무대라는 공간을 어떻게 바라보고 있을까. 관객이 상상할 수 있게 할 것, 자기만의 철학을 가지고 디자인할 것. 그가 우리에게 전한 메시지는 공간보다 사람에 관한 것이었다.

Yeo Shindong, a leading scenographer in the Korean performing arts world, describes “scenography” as a “work that enhances fantasy in real-life spaces.” A scenographer views and decorates the atmosphere of the entire stage, including the set and lighting, so that the audience can viscerally feel and accept people on the stage and what is happening on the stage. Our perspective on spaces has changed since the outbreak of the COVID-19 pandemic, making us wonder how Yeo, someone who analyzes and designs spaces, now sees what we call a stage. As he puts it, “Let the audience imagine and design through their own philosophy.” His message for us was more about people than spaces.

Q1.

몇 해 전부터 공연과 전시 분야에서 시노그래피가 주목받고 있다. 기존의 세트 디자인, 전시 디자인과 다른, 공간 디자인으로의 시노그래피란 무엇인지, 그리고 시노그래퍼가 어떤 일을 하는지 궁금하다.

시노그래피는 현실적인 공간에 가상의 공간을 만드는 일이다. 무대가 되는 공간 안에, 해당 공연의 콘셉트, 일루전, 판타지를 쌓아 올린다. 사전에서 시노그래피를 찾아보면 ‘무대의 원근과 배경을 만든다’라고 나오는데 이는 어떤 행위를 하는지에 대한 원론적인 설명이다. 이런 행위의 목적은 결국 현실에 가상을 구현하는 일이다. 나는 뮤지컬 ‘빨래’로 무대 디자이너로 데뷔했다. 연극 연출을 하기도 하지만 기본적으로 공연 무대미술가로서 공연에서 시각적인 것, 감각적인 것을 미술로 풀어내고 있다. 공연은 현장의 관객과 동시에 진행되는 예술이다. 공연을 라이브로 보고 느끼는 관객들의 섬세한 감각을 건드릴 수 있는 시노그래피를 추구한다.

Q1.

Scenography has gained attention in the fields of performing arts and exhibitions over the past few years. I’m curious how scenography as spatial design is different from the existing set design or exhibition design. What is it and what does a scenographer do?m here?

Scenography is about creating a virtual space in a realistic space. The concept, illusion, and fantasy of the performance are stacked in the space that becomes the stage. If you look up scenography in the dictionary, it says, “Crafting the perspective and background of the stage,” which is a fundamental explanation of what exactly a scenographer is doing. In the end, the purpose of this action is to embody virtuality in reality. I made my debut as a scenographer with the Korean musical Laundry. Although I also direct plays, basically as a scenographer for performing arts, I present what is visual and sensory in performances through fine art. The performance is an art that proceeds simultaneously with the audience that is present. It pursues a scenography that can touch the delicate senses of the audience members who are seeing and feeling the performance live.

Q2.

지금까지 연극, 뮤지컬, 무용, 음악 콘서트 등 다양한 장르를 다뤘다. 같은 공연장이라도 장르, 그리고 아티스트나 관객에 따라 공간 연출이 달라질 텐데. 무대 구상에서 가장 먼저 생각하는 건 무엇인가?

어떤 공연의 시노그래피이든 기본적으로 ‘사람’에서 출발한다. 연극은 삶에서 겪는 사람의 드라마를 무대에 올리기 때문에 극 중 인물을 중심으로 구상을 시작한다. 음악 콘서트는 뮤지션에게서 받은 영감을 디자인에 반영한다. 심지어 공연이 아닌 제품을 전시하는 공간을 디자인할 때에도 이 제품을 누가 만들었는지 가장 먼저 생각한다. 구체적인 연출이 달라지는 변수는 장르보다 공연의 목적과 극장의 규모다. 뮤지션 이적이 관객들과 가까이 만나고 싶어 열었던 소극장 콘서트 ‘무대’의 공간은 무대를 더욱 작게 만들고, 관객들이 그 주변을 에워싸는 식으로 제작했다. 복잡한 디자인은 필요 없었다. 뮤지션과 관객이 서로 얼마나 가깝게 느끼는지 여부가 중요했기 때문이다. 대극장에서 진행한 혁오밴드의 콘서트는 뮤지션 개인이 돋보이는 방법 대신 무대의 전체적인 그림을 만드는 무드에 대해 고민했다. 오혁의 음악은 내러티브를 해석하기보다 감각적으로 받아들이는 정서적인 부분이 많다. 그래서 그런 감각을 자극하는 빛깔과 조명이 바뀔 때의 리듬감 등에 포커스를 두고 디자인했다.

Q2.

To date, you’ve worked on a variety of genres such as plays, musicals, dance performances, and music concerts. Even if at the same venue, spatial presentation must be different depending on the genres, artists, and audience, right? What is the first thing you think of when designing a stage?

The scenography of any performance basically starts with people. As a play presents the drama of people who experience events and moments in life, my idea begins with the characters in the play. For music concerts, I reflect inspiration from the musicians who are playing in scenography. Even when designing a space for product display, not for a performance, the first thing I think of is who made the product. The variables that change the specific direction I end up taking are the purpose of the performance and the size of the venue, not the genre. When musician Lee Juck held a small theater concert to be close with his audience, I made the stage smaller and the audience surround it. No complicated design was required because it was important how close the musician and the audience felt to each other. For Hyukoh band’s concert held in a grand theater, I thought about the mood that creates an overall picture of the stage instead of how the individual musicians stood out. The music of the band’s leader, Oh Hyuk’s, has a lot of emotional parts to it that listeners intuitively take in rather than interpreting the narrative. As a result, I designed the stage with a focus on colors that stimulate such senses and the sense of rhythm that arises when the lighting changes.

Q3.

기본적으로 무대 공간을 디자인할 때 갖는 철학이나 지향점이 궁금하다.

10년 전쯤, 배우 중심 극단 ‘양손프로젝트’를 만나면서 ‘채우는 미술’ 대신 ‘비우는 미술’을 하게 됐다. 이전까지는 배경을 데커레이션하고, 집요하게 디테일을 넣는 ‘채우는 미술’을 했다. 하지만 양손프로젝트는 모놀로그 형식의 공연을 올리기 때문에 사실상 무대미술이 필요하지 않다. 그런 상황에서 배우와 드라마를 방해하지 않으면서 오히려 그들을 극대화해 돋보이게 만드는 미술을 찾게 됐다. 작품 속 인물의 감정의 흐름을 따라가며 관객들의 감각까지 건드리는 섬세한 연출을 고민하는 과정에서 조명의 미세한 색깔과 움직임에 관심을 가졌고 그로 인해 무대미술을 바라보는 관점이 바뀌었다. ‘비우는 미술’은 공간을 실제로 비우는 게 아니라, 관객으로 하여금 비었다고 느끼게 만드는 것이다. 무대는 아무 것도 없는 공터가 아닌, 뭐든 그릴 수 있는 흰 캔버스로 보여야 한다. 즉, 관객의 자유로운 상상이 가능해야 한다는 의미다. 이를 통해 각자 다른 다양한 감정과 상상력을 가진 관객이 해당 공연을 자기만의 것으로 가져갈 수 있도록 돕는 게 내 일이다.

Q3.

I’m curious about your basic philosophy or orientation when designing a stage.

About 10 years ago, when I first met actor-centered theater company Yangson Project, I was able to carry out emptying art instead of filling art. Previously, I worked on filling art that decorates the background and persistently adds details. However, Yangson Project actually does not require scenography because the theater company produces monologue-type performances. As such, I looked for art that could maximize and highlight actors and drama without interfering with them. In the process of pursuing the delicate production that follows the emotions of the characters in the play—and even penetrates the audience’s senses—I became interested in the subtle colors and movements of lighting. That is how my perspective on scenography changed. Emptying art does not actually empty a space, but makes the audience feel it is empty. The stage should look like a white canvas where anything can be drawn, not an empty space with nothing. In other words, it means that the audience should be able to freely imagine; it is my job to help the audience with different emotions and imagination paths to understand the performance in their own way.

Q4.

관객의 자유로운 상상을 돕는 방법도 시대에 따라 달라질 것 같다.

최근 들어 관객이 그저 감상만 하고 돌아가기보다 직접 경험하고, 참여하고, 느끼는 공연이 점점 많아지고 있다. 미국이나 유럽에서는 이미 오래전부터 인기 있는 이머시브 공연(무대와 객석의 경계가 분명하지 않고 극에 관객이 참여하기도 하는 공연)이 그중 하나다. 뮤지컬 공연장에 만들어 둔 포토존은 관객이 작품으로 들어가 그 일부가 되는 경험을 선사한다. 나 역시 2017년 연출한 연극 ‘비행소년 kw4839’에서 비슷한 체험을 기획했다. 극 중 배경이 공항인데, 마치 출국 심사를 하고 공항 터미널로 이동하는 느낌을 주기 위해 비행기 티켓처럼 생긴 관람 티켓을 배부하고 출입국 심사서를 쓰도록 했다. 입장 전 신체 스캐너를 통과하면 화면에 정신연령이 뜨는데 이를 기점으로 관객은 극 중 인물과 같은 청소년이 되어 공연을 보는 방식이었다. 예전에는 다 같이 웃고, 다 같이 박수치며 관객이 서로 연대해 느끼는 게 중요했다면 요즘 관객은 같은 공간에서도 자기가 무엇을 느낄 수 있는지를 중시하고, 그 방법을 능동적으로 찾는다. 앞으로 점점 이머시브가 트렌드가 될 것 같다. 극장이라는 이름으로 건축한 전통적인 공간에서의 공연은 어쩌면 과거의 유물이 될 수도 있다.

Q4.

The best way to help the audience’s imagination roam free is also likely to vary depending on the times.

Recently, more and more performances are designed so that the audience can personally experience, participate, and feel them rather than just watching them and leave the theater. One example of this is an immersive performance that has long been popular in the United States and Europe (the boundary between the stage and the auditorium is not clear and the audience sometimes participates in the play). The photo zone created in the musical venue provides an experience for the audience to enter the work and become part of it. I also planned a similar experience in the play Flight Boy KW4839, which I directed in 2017. The background of the play is the airport, and in order to give the impression of going through the screening for departure and moving to the airport terminal, tickets that look like plane tickets were distributed to the audience after which they filled out their arrival cards. When passing through the body scanner before entering the theater, their mental age appears on the screen. Starting from this, the audience became teenagers like the characters in the play as they watched the performance. In the past, it was important for the audience to laugh together, clap together, and feel in solidarity with each other. Yet these days, the audience values what they can feel in the same space as others and actively finds ways to enjoy it in their own way. The immersive method is likely to become a trend in the future. Performance in a traditional space constructed under the name of a theater might become a relic of the past.

Q5.

팬데믹으로 ‘사람을 위한 기술(Technology for Life)’의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 관객이 모일 수 없던 공연예술계는 기술적인 면에서 특히 변화가 컸을 것 같은데.

팬데믹으로 온라인 공연, VR 공연 등이 예전보다 많이 늘었다. 하지만 비대면이 아니라도 공연이 극장 밖으로 나가는 흐름은 이미 존재했다. 호텔이나 목욕탕 같은 대안공간에서 진행했던 공연은 극장이라는 공간의 진화를 잘 보여준다. 그러던 중 팬데믹을 겪으며 관객이 예술을 경험할 수 있는 다양한 방법을 더욱더 고민하게 된 것이라고 본다. 공연에서 기술적인 시도가 늘어난 이유는 팬데믹보다 사람들이 점점 개인화되는 경향과 좀 더 맞물려있는 것 같다. 코로나19 이전에도 재택근무가 늘고 있었고, 가상현실이 점점 우리 삶에 들어오고 있지 않았나. 우리는 스마트폰을 쓰면서 삶에서 혼자 하는 게 많아졌다. 명상이나 요가처럼 개인적으로 몰두하는 일에 대한 관심이 높아졌다. VR 공연도 기기를 통한 퍼포먼스 시청에 머물지 않고 점점 신체적, 감정적으로 관객이 더 많이 느끼는 형태로 발전할 것 같다.

Q5.

Due to the pandemic, the importance of “Technology for Life” is being highlighted more often. In the performing arts world, where audiences have traditionally not been able to gather and mingle together, have you experienced major changes in terms of technology?

Due to the pandemic, online performances and VR performances have significantly increased compared to before. However, besides being non-face-to-face performances, there has already been a flow of performances at places other than a theater. Performances held in alternative spaces such as hotels and public baths show the evolution of the space called a theater. In the meantime, I think we have come to think about more diverse ways for the audience to experience art while going through the pandemic. The reason for the increase in technical attempts in performances seems to be more related to the tendency of people to become increasingly personal rather than connected to the pandemic itself. Even before COVID-19, telecommuting was on the rise, and virtual reality was gradually entering our lives. As we use smartphones on a more regular basis, we do a wider range of things alone in our lives. Interest in what one is personally engaged in, such as meditation and yoga, has increased. VR performances are likely to develop into a medium where the audience feels more physically and emotionally themselves, and not like they’re just watching performances through a device.

Q6.

기아의 디자인 철학에는 모빌리티 라이프스타일 기업으로서 소비자의 일상과 긴밀하게 연결되려는 지향점이 담겨 있다. 고객의 삶을 반영해 기능뿐 아니라 감성적으로 연결되기 위해서 공연 예술 아티스트처럼 사람의 상상력을 자극하는 시도가 요구될 수 있을텐데, 이를 위해 필요한 것은 무엇일까?

동시대와 연결된 철학이 필요하다. 앞서, 공연을 만드는 사람에 따라 공간 디자인이 달라진다고 말했는데, 제품 역시 만드는 주체가 점점 더 중요해질 거라 생각한다. 소비자는 이제 제품도 마치 예술 작품처럼 소비한다. 편리한 기능과 예쁜 디자인은 기본이고, 보이지 않는 정신적인 가치까지 소비하는 것이다. 스티브 잡스의 철학을 보고 애플 제품을 사는 것처럼, 어떤 히스토리를 가진 주체가 어떤 과정을 거쳐 어떤 좋은 생각으로 만들었는지 깊게 고려한다. 자기만의 주관이 있어 흔들리지 않으면서도 배려 있게 소통할 줄 아는 일관성을 중시한다. 어떻게 보면 굉장히 예술적인 소비다. 감상하는 사람과 소통하고, 세상에 화두를 던질 수 있도록 여러 접근 방법을 찾는 것이 중요하다고 본다.

Q6.

As a mobility lifestyle company, Kia’s design philosophy has shown that its goal is to be closely connected with the daily lives of consumers. In order to be connected with customers both functionally and emotionally by reflecting their lives in Kia’s design, the company may need to stimulate people’s imagination like performing artists. What is required for this?

A philosophy connected to the contemporary is required. Earlier, I explained that the spatial design varies depending on the person who creates the performance, and I think the agent who makes the product will become more and more important. People now consume products like works of art. They basically want convenient functions and pretty designs, and they also consume invisible mental values. Just as they read about or listen to see Steve Jobs’ philosophy and buy Apple products, they deeply consider what kind of history a company/agent has gone through and what kind of good ideas they have come up with along the way. Consumers value consistency in the provider’s ideas, which enables considerate communication. In a way, it’s a very artistic consumption. I think it’s important to find various approaches so that you can communicate with the audience and present a topic to the world which people can think about.

글 박수진

독립 콘텐츠 작가 겸 에디터. 《허프포스트코리아》, 《내셔널지오그래픽매거진 한국판》 등에서 일했다. 라이프스타일, 환경, 소비, 아트, 엔터테인먼트 분야 콘텐츠를 기획하고, 만들고, 편집한다.

Contributor Park Sujean

An independent writer and editor, Park has worked for HuffPost Korea and National Geographic Magazine Korea in the past. She plans, creates, and edits content in the fields of lifestyles, the environment, consumption, arts, and entertainment.