초상화의 오래된 언어로, 동시대의 새로운 언어를 그려내다 – 이목하 작가

With the Ancient Language of Portraiture, She Speaks a New Language of the Present - Lee Moka

Extraordinary

기아 디자인 크리에이티브 철학 ‘오퍼짓 유나이티드 (Opposites United)’에서 제시하는 창의적 문화의 특징으로 ‘창의적 모험가 Creative Risk-Takers’와 ‘지치지 않는 혁신가 Relentless Innovators’가 있습니다.이들은 새로운 가능성을 위한 끊임없는 도전으로 자신만의 고유성과 창의성을 바탕으로 창작활동을 하는아티스트들의 스토리에서 찾아볼 수 있습니다.

Extraordinary

Kia Design’s creative philosophy, ‘Opposites United’, characterizes the creative culture of Creative Risk-Takers and Relentless Innovators. This is demonstrated in the stories of the artists, who constantly challenge themselves to create new possibilities by building on their unique perspectives and creativity.

한 사람의 얼굴에는 그가 지나온 시간이 스며 있습니다. 눈빛의 떨림, 입술의 굳음, 표정의 틈새마다 말로 다 할 수 없는 감정이 머뭅니다. 이목하는 그 순간들을 놓치지 않고 화폭 위에 옮깁니다. 그녀의 그림은 단순한 초상이 아니라, 감정의 구조를 탐구하고 인간의 내면을 재구성하는 실험적 기록이자, 우리가 공유하는 감정의 언어입니다.

이목하는 낯선 얼굴에서 이야기를 길어 올립니다. SNS 속 익명의 인물도 그녀의 손끝을 거치면 하나의 상징이 되고, 얇게 쌓아 올린 색은 시간처럼 깊어집니다. 화면 속 눈빛은 단순한 묘사를 넘어, 보는 이의 기억과 감정을 불러내는 거울이 됩니다.

그녀의 회화에는 아름다움과 불안, 따뜻함과 차가움이 함께 놓여 있습니다. 서로 다른 감정이 부딪히며 만드는 긴장 속에서 우리는 오히려 인간다운 진실을 마주하게 됩니다. 짧은 시선의 교차가 오래도록 마음에 남는 이유도 그 때문입니다. 《기아 디자인 매거진》 Vol.16 Extraordinary는 ‘얼굴을 그린다’는 가장 오래된 행위 속에 동시대의 감각을 불어넣는 이목하의 작업을 소개합니다. 전통적인 초상화 장르를 과감하게 확장하여 익명의 초상이 어떻게 우리 모두의 감정을 비추는 예술로 확장되는지, 그녀의 캔버스에서 확인할 수 있습니다.Every face carries traces of time.

In the trembling of the eyes, the firmness of the lips, and the quiet gaps between expressions, emotions linger that words cannot contain.

Lee Moka captures these moments and brings them onto her canvas. Her paintings are not simple portraits but experimental records that explore the structure of emotion and reconstruct the human interior as a shared language of feeling. From unfamiliar faces she draws hidden stories. Anonymous figures from social media become symbols through her hand, and the thin layers of color accumulate like time itself. The gaze in her paintings transcends depiction, becoming a mirror that awakens memory and emotion in the viewer. Her paintings hold both beauty and unease, warmth and coolness. In the tension between these opposing emotions, we encounter a truth that feels profoundly human. The brief crossing of gazes lingers long after. Kia Design Magazine Vol.16 Extraordinary introduces the work of Lee Moka, who breathes contemporary sensibility into the oldest act of painting the face. Through her expanded language of portraiture, we witness how the anonymous face transforms into a reflection of our collective emotion.

- 이목하

다름으로 세계를 항해하다 - 낯선 얼굴에서

다시 태어나는 초상 - 웃음과 불안, 그리고 일상과 모순의 이중성 속

아름다운 그림을 향한 믿음

- Lee Moka

Sailing the World through Difference - Portraits Reborn

from Unfamiliar Faces - Faith in Beautiful Painting

Amid the Duality of Laughter and Anxiety,

and the Contradictions of Everyday Life

Editor’s Note

이목하의 작업은 역설에서 출발합니다. 가장 오래된 회화 장르인 초상을 택했지만, 그것을 풀어내는 방식은 지금 이 순간의 언어입니다. 그녀는 SNS 속에서 낯선 얼굴을 찾고, DM이라는 사적인 통로로 관계를 시작합니다.

익명의 모델이 화폭 위에 옮겨지는 순간, 전통적인 초상화는 전혀 다른 장르로 다시 태어납니다. 겹겹이 쌓인 색은 퇴적층처럼 깊이를 이루고, 얼굴의 표정과 눈빛은 단순한 기록을 넘어 내면의 긴장을 드러냅니다. 낯선 사람을 그린다는 행위는 하나의 퍼포먼스가 되고, 회화는 ‘닮음’을 넘어서 동시대의 감정과 관계를 드러내는 장치가 됩니다.

《기아 디자인 매거진》 VOL.16 Extraordinary는 이목하가 보여주는 이 실험을 비춥니다. 가장 전통적인 형식 안에서 가장 새로운 가능성을 보여주는 그녀만의 회화 작품을.

Editor’s Note

Lee Moka’s work begins with paradox. She chooses portraiture, the oldest genre in painting, yet interprets it through the language of the present. She finds unfamiliar faces on social media and initiates relationships through the private channel of direct messages. When these anonymous figures are translated onto canvas, the traditional portrait transforms into an entirely new genre.

The layers of color accumulate like sediment, creating depth, while the expressions and gazes reveal inner tension beyond mere depiction. Painting a stranger becomes a kind of performance, with the portrait evolving into a device that exposes the emotions and connections of our time.

Kia Design Magazine Vol.16 Extraordinary illuminates this experiment, showcasing Moka’s unique body of work that reveals new possibilities within the most traditional form.

Chapter 01.

이목하

다름으로 세계를 항해하다

Chapter 01.

Lee Moka

Sailing the World through Difference

아시아프의 수상은 단순한 행운이 아니라, 전통을 새롭게 해석해낸 증명이었다. 그리고 그 시작점에는 학창 시절부터 이어진,

‘나만의 회화적 언어’를 찾으려는 집념이 있었다.The ASYAAF award was not a stroke of luck, but rather a testament to her ability to reinterpret tradition. At the root of that achievement lay a persistence that began in her student years, a determination to discover and define her own painterly language.

Q. 데뷔하자마자 아시아프의 수상과 타임스퀘어 전시까지 이어졌습니다. 급격한 주목 속에서 어떤 생각이 드셨나요?

처음엔 솔직히 실감이 나지 않았습니다. 제 작은 작업실에서 홀로 그리던 그림이 세계적인 무대의 조명 아래 걸렸다는 사실이 어딘가 비현실적으로 느껴졌어요. 하지만 시간이 지나면서, 그 경험이 단순한 행운이 아니라 ‘회화로 세상과 대화할 수 있다’는 확신을 심어줬다는 걸 깨달았습니다. 아시아프에서는 제 작품이 동시대 미술의 언어 속에서 어떤 결을 가지는지, 즉 지금의 회화가 무엇을 말하고 어떻게 말할 수 있는지를 배웠습니다. 낯선 시선 속에서 제 그림이 가지는 ‘다름’이 또렷하게 드러나는 경험이었죠. 반면 타임스퀘어에서는 완전히 다른 차원의 감각이 있었습니다. 거대한 전광판 속에서 제 그림은 더 이상 제 손에 머무는 물체가 아니라, 사람들의 눈빛과 공기, 도시의 소음 속에서 스스로 움직이는 낯선존재처럼 느껴졌어요.

Q. 그곳에서 주목을 받게 된 건 어떤 이유 때문이라고 생각하시나요?

저는 완전히 새로운 미술을 창조하기보다, 정통적인 회화의 방식을 지키면서 그 안에서 제 차이를 드러내고 싶었습니다. 초상화라는 가장 오래된 회화의 언어를 선택했지만, 단순히 과거를 반복하기보다 지금의 삶과 감정이 스며든 현재적 맥락 속에서 다시 보여주고자 했어요. 형태는 익숙하지만 그 안에 담긴 시선과 정서는 분명히 지금의 것이길 바랐습니다. 그래서 제 작품은 ‘액자에 갇힌 완결된 오브제’라기보다 벽 위에 가볍게 걸린 포스터처럼 보이지만 결코 가볍지 않은 회화적 밀도로 완성되었죠. 심사위원들도 그 지점을 흥미롭게 보셨던 게 아닐까요? 전통적인 초상화의 구문을 유지하면서도 그것을 공간 속에서 다르게 숨 쉬게 만드는 것에서 신선함을 느끼신 게 아닐까 합니다.

Q. You received the ASYAAF award and were soon featured on a Times Square billboard. How did it feel to gain such rapid attention?

At first, it hardly felt real. The thought that a painting I created alone in my small studio was now being showcased on a global stage seemed almost surreal. Over time, however, I realised that it was not a matter of luck but a moment that affirmed my belief that painting could become a language to converse with the world. Through ASYAAF, I learned where my work stands within the contemporary art landscape, what painting can express today, and how it can speak. within the contemporary art landscape, unfamiliar gazes, I came to see how my own sense of difference emerged more clearly. Times Square, on the other hand, offered a completely different experience. Within the vast electronic screen, my work no longer felt like an object in my hands, but rather a living presence moving through people’s eyes, the air and the city’s noise.

Q. Why do you think your work received so much attention there?

My aim was never to create something entirely new, but rather to preserve the language of traditional painting while revealing my own difference within it. I chose portraiture, the oldest form of painting, not to repeat the past but to reinterpret it in the emotional and temporal context of today. The forms may appear familiar, yet the gaze and sentiment within them belong unmistakably to the present. Although my paintings may look as light as posters hung on a wall, but they carry a density that only painting can hold. Perhaps that tension caught the judges’ attention, the way a traditional grammar of portraiture could breathe differently within space and become something both timeless and new.

Q. 국내외 주목을 받은 그 중심에 작가님의 ‘다름’이 있었던 것 같아요. 자신만의 ‘다름’을 드러내야겠다는 생각을 언제부터 하게 되었을까요?

어린 시절 만화를 즐겨 봤던 경험이 지금 생각해 보면 큰 영향을 주지 않았나 싶습니다. 만화가 제 그림 스타일에 직접적으로 남은 흔적은 없지만, 그것은 제가 처음으로 ‘회화’를 마주한 순간이었어요. 작은 화면 안에서 수없이 많은 장면이 이어지고, 인물들이 살아 움직이는 걸 보면서 평면 속 그림이 생명력을 갖는다는 사실을 배웠습니다. 특히 만화 속 인물들은 얼굴을 개성 있게 디자인해 성격을 드러내고, 표정과 상황을 통해 자기만의 이야기를 전달하잖아요. 저는 그 방식에서 큰 자극을 받았습니다. 단순히 닮음을 그리는 것을 넘어, 그림이 감정을 드러내고 이야기를 전할 수 있다는 걸 처음 체득하게 된 것 같아요.

Q. Much of the attention you’ve received, both in Korea and abroad, seems to stem from your sense of ‘difference. when did you first become aware of expressing that difference?

Looking back, I think my early fascination with comics had a lasting influence. Although no direct trace of that visual style remains in my current work, comics were my first encounter with painting in motion. Within a small frame, countless scenes unfolded and characters came to life, teaching me that an image on a flat surface could possess vitality. In comics, every character’s face is designed to express personality, and emotion is conveyed through subtle changes in expression and situation. This approach inspired me greatly. It was then that I first realised that painting could transcend mere resemblance and communicate emotion, telling a story of its own.

Q. 학창 시절에도 그런 몰입이 이어졌나요? 자신만의 회화적 언어는 어떻게 정착되었는지도 궁금합니다.

세종대학교 회화과에 입학하면서 비로소 그림에만 몰두할 수 있었습니다. 그 시기는 제게 회화의 출발점이자 기반을 다진 시간이었습니다. 이후 한국예술종합학교 대학원에서는 다양한 매체를 경험하며 시야를 넓혔지만, 결국 다시 회화로 돌아왔습니다. 여러 실험 끝에 제 본질은 여전히 ‘그림’ 안에 있다는 확신이 들었거든요.

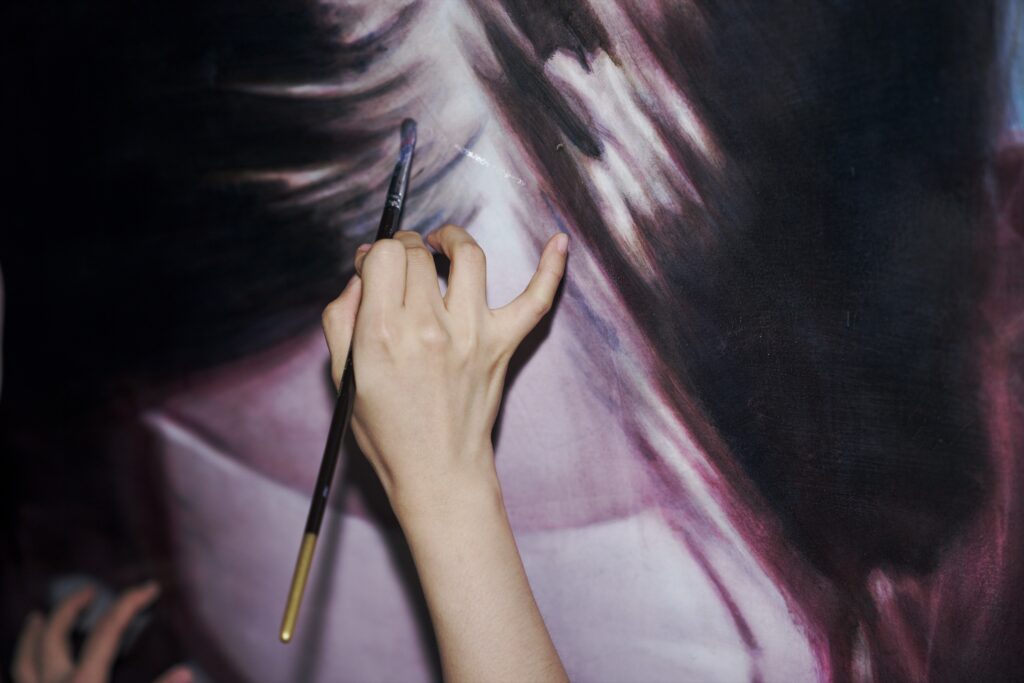

세상에는 이미 수많은 이미지가 존재하기에 화가로서 살아남으려면 나만의 표면을 만들어야 한다는 절실함이 늘 있었습니다. 드로잉과 수채화적인 감각을 유화에 결합하며 새로운 질감을 찾는 과정에서 어느 날 얇은 천 위에 한 점의 얼굴을 완성했을 때 깨달음이 왔습니다. 그 안에 지금까지의 모든 단서가 응축되어 있었고, 마치 앞으로 나아갈 길을 알려주는 지도 같았어요.

그 순간 저는 ‘다름’이 누군가를 의식해 만든 전략이 아니라, 화가로 존재하기 위해 당연히 붙들어야 했던 본질적인 과제임을 깨달았습니다. 그리고 그 과정을 통해 비로소 저만의 회화적 언어가 자리를 잡게 되었다고 생각합니다.

Q. Did that sense of immersion continue throughout your time as a student? How did your painterly style evolve?

When I entered the Department of Painting at Sejong University, I was finally able to focus solely on painting. That period laid the foundations for my practice and was its true beginning.

Later, in graduate school at the Korea National University of Arts, I explored various media and expanded my perspective, yet I eventually returned to painting. Through many experiments I realized that my essence still resided within the act of painting itself.

Because the world is already overflowing with images, I always felt an urgency to create my own surface in order to survive as a painter. By combining the immediacy of drawing and the translucency of watercolor with the density of oil, I began to find a new texture. One day, when I completed a single face on a thin piece of fabric, I felt a moment of clarity. Everything I had been searching for was condensed in that work, and it felt like a map showing me where to go next.

At that moment I understood that difference was not a strategy made in comparison to others, but a fundamental task I had to hold onto to exist as a painter. It was through this process that my own painterly language finally began to take root.

Chapter 02.

낯선 얼굴에서

다시 태어나는 초상

Chapter 02.

Portraits Reborn

from Unfamiliar Faces

낯선 얼굴이 가진 긴장과 감정을,

얇은 유화 레이어 속에서 새롭게 빚어낸다.

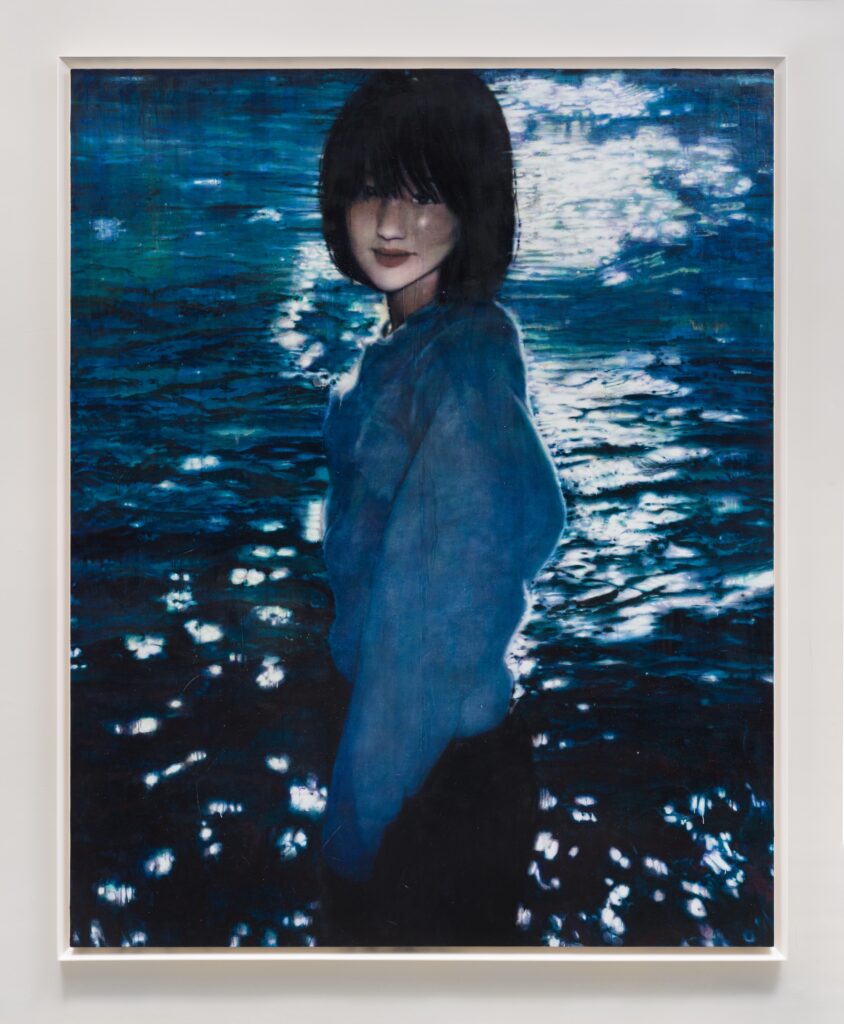

사진처럼 보이지만, 그 안엔 회화만의 깊이가 있다.She captures the tension and emotion found in unfamiliar faces within the thin layers of oil paint. At first glance, her works resemble photographs, but they possess the unmistakable depth of painting.

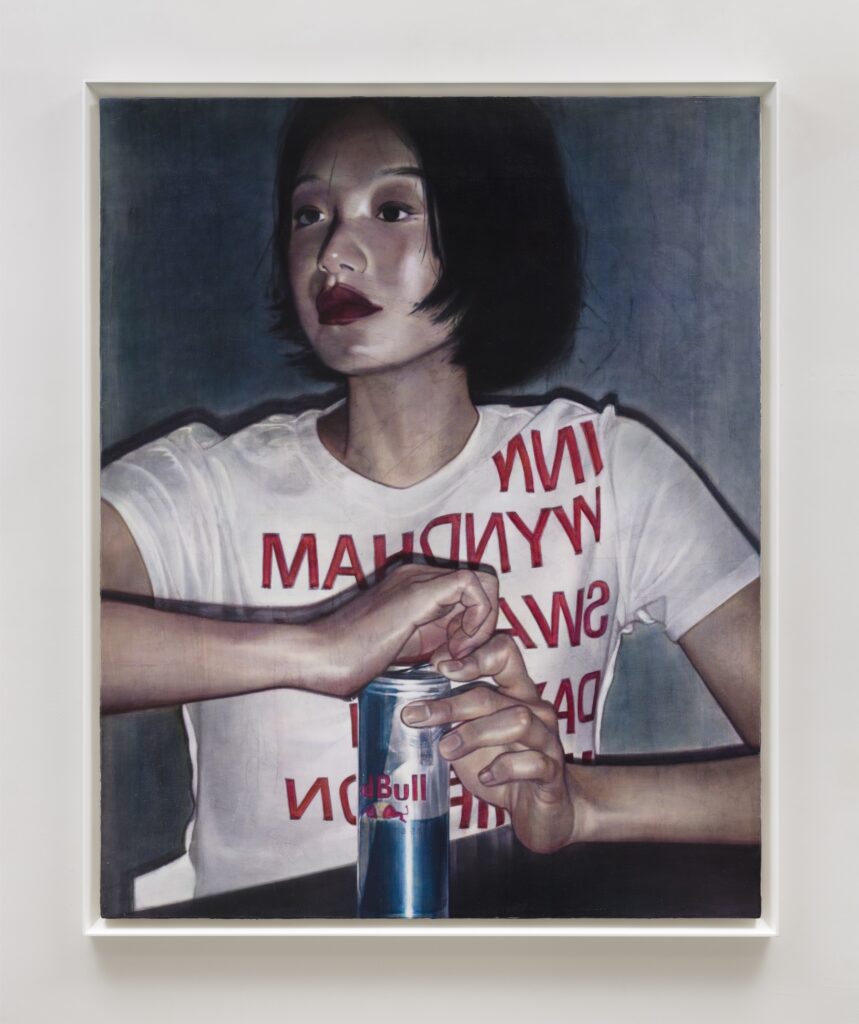

Q. 작가님은 전통적인 초상화를 그리지만, 그 시작점은 다른 작가들과는 확연히 차이가 나는데요. 인스타그램 DM을 통해 피사체를 찾는다는 발상은 굉장히 신선합니다.

맞습니다. 저는 처음부터 초상화를 그리고 싶었습니다. 그런데 지금의 시대에서 낯선 인물을 가장 자연스럽게 만날 수 있는 창구는 온라인이었어요. 인스타그램은 인물의 얼굴과 표정을 직접적으로 마주할 수 있는 공간이었고, 제가 원하던 ‘익명의 인물’들이 거기에 있었습니다.

낯선 사람에게 DM을 보낸다는 건 사실 굉장히 사적인 침입일 수도 있습니다. 그래서 저는 언제나 제가 어떤 작업을 하고 있는지, 그림 속 인물이 어떤 맥락으로 표현될지를 구체적으로 설명합니다. 상대방이 불편하지 않도록 충분히 설득하는 과정을 중요하게 여기죠. 단순히 모델을 빌려 오는 것이 아니라, 그 사람의 자기 표현 방식이 제 그림 안에서 어떻게 전환될 수 있는지를 함께 확인하는 과정이라고 생각합니다.

이 방식은 사실 전통적인 초상화와도 연결됩니다. 예전의 초상화가 특정 인물의 권위나 지위를 기록하는 장치였다면, 저는 낯선 얼굴을 통해 동시대의 감정과 관계성을 드러내고 싶습니다. 그래서 제 작업 속 초상은 단순한 닮음을 넘어, 지금 우리가 살아가는 사회적 맥락 속에서 ‘얼굴이란 무엇인가’를 다시 묻는 시도로 이어지고 있습니다.

Q. DM을 통해 낯선 이에게 모델을 의뢰하실 때, 자신만의 선택 기준이 있을까요?

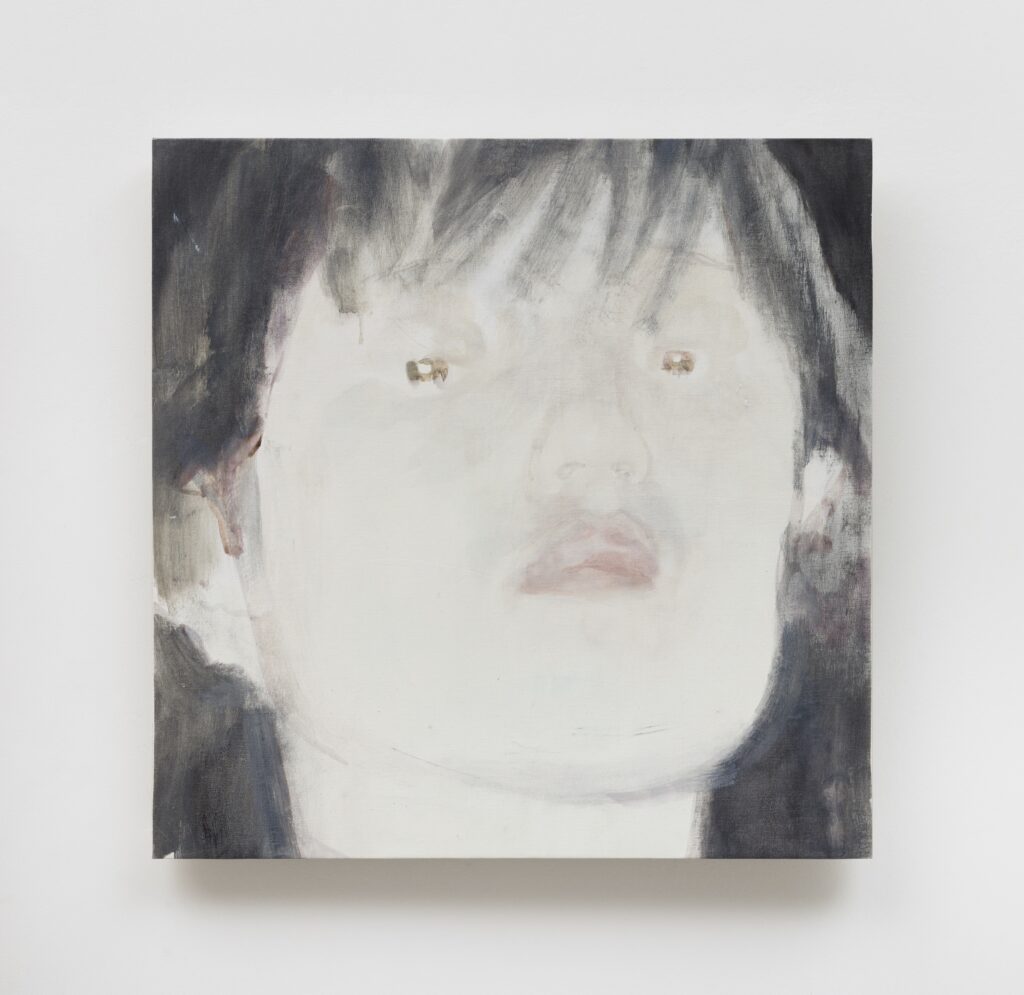

저는 초상화를 통해 단순히 닮음을 기록하려는 게 아닙니다. 오히려 낯선 얼굴이 가진 긴장감, 그 안에서 드러나는 감정과 내면의 흔적을 회화로 옮기고 싶어요. 그래서 모델을 고를 때는 표정, 눈빛, 태도 같은 작은 단서들을 유심히 살펴봅니다. 그 사람이 가진 이야기가 얼굴 위에 드러나 있는지, 그리고 그것이 제 작업의 언어와 어떻게 만날 수 있을지를 가장 중요하게 생각하죠.

그 기준을 크게 나누면 두 가지입니다. 첫째는 기술적인 기준입니다. 제가 표현하기에 적합한 골격이나 피부 질감, 빛의 흐름 같은 요소가 있어야 합니다. 사진을 볼 때도 조명의 강도, 화면 속 색감, 혹은 배경의 사물이 주제를 방해하지 않는지 세심하게 따져봅니다. 둘째는 감정적인 기준입니다. 표정과 눈빛, 얼굴의 작은 단서들이 제가 하고자 하는 이야기를 증폭시킬 수 있는가, 그 부분이 무엇보다 중요합니다. 결국 제가 그리는 초상은 단순한 재현이 아닙니다. 낯선 얼굴을 통해 제가 느낀 감정과 해석이 더해져, 화면 속에서 다시 살아나는 과정이라고 생각합니다.

Q. Although your work is rooted in the tradition of portraiture, your approach to each piece is quite distinct. Finding your subjects through Instagram DMs is a fascinating approach.

That’s right. When we first met, i wanted to paint portraits. In today’s world the most natural way to meet new people is online. Instagram became a space where I could directly face expressions and gestures, and it was filled with the anonymous figures I was seeking.

Of course, sending a direct message to a stranger can feel like a very personal intrusion. That is why I always explain clearly what kind of work I am doing and in what context their image will appear. I value the process of gaining their understanding and consent so that they never feel uncomfortable. To me this is not about borrowing someone’s likeness but about exploring how their own mode of self-expression can be translated into my painting.

This approach actually connects with the tradition of portraiture. While portraits of the past often served to record a person’s power or social position, my portraits aim to reveal the emotional and relational conditions of our time through unfamiliar faces. In this sense my work becomes a way of asking again what a “face” means within the context of contemporary life.

Q. What criteria do you use to select strangers to ask to model when you approach them through DMs?

I am not interested in recording simple resemblance. What draws me in is the tension that exists in a stranger’s face, the traces of emotion and inner life that I can translate into painting. When selecting models I pay close attention to subtle cues such as expressions, gazes, and gestures. I look for signs of a personal story written on their face, and how that story might connect with the language of my work.

There are two main criteria. The first is technical. The person needs to have certain qualities such as bone structure, skin texture, and the way light moves across their face that allow me to express what I intend. Even when looking at photographs I consider the intensity of light, the tone of color, and whether objects in the background distract from the subject. The second is emotional. I look for expressions and gazes that can amplify the narrative I wish to convey. In the end what I paint is not mere representation. Each portrait becomes a process in which the emotions and interpretations I felt toward a stranger are reborn on the surface of the canvas.

Q. 이 지점에서 궁금해진 건 보통 초상화는 유명인이나 자기 자신을 대상으로 하는 경우가 많습니다. 그런데 작가님은 왜 ‘모르는 사람’의 얼굴을 통해 자신의 이야기를 담으려 하셨나요?

제가 아는 사람을 그리면, 그 사람에 대한 기억이나 정보가 저도 모르게 그림 속에 투영됩니다. 그러다 보면 초상은 단순히 재현에 머무르게 되고, 제가 원하는 회화적 탐구와는 멀어지더라고요. 반대로 모르는 사람을 그릴 때는 훨씬 자유로웠습니다. 낯선 얼굴이 주는 긴장과 상상, 그 안에서 비롯되는 감정이 오히려 저를 더 자유롭게 만들었습니다.

또 하나 중요한 건 ‘아름다움’에 대한 저의 태도였습니다. 저는 그림은 결국 아름다워야 한다고 생각합니다. 그렇다고 특정한 ‘예쁜 얼굴’만 찾는 건 아닙니다. 오히려 화면 안에서 완결된 아름다움을 만들어낼 수 있는지가 더 중요했죠. 그래서 모델을 선택할 때는 표정이나 눈빛 같은 감정의 단서뿐 아니라, 빛을 받았을 때 피부가 드러내는 결, 단단하게 정리된 골격처럼 제가 자신 있게 그릴 수 있는 요소들도 함께 봅니다. 매끈한 표면을 잘 표현할 수 있다는 자신감이 있었기에, 그런 특성을 가진 얼굴이 제 작업과 잘 맞았던 것 같습니다.

Q. 모델의 피부 같다는 생각을 했어요.

아마도 피부의 질감 때문일 거예요. 저는 겉모습을 그리지만, 그 안에 담긴 내면의 이야기를 보여주고 싶었기에 전통적인 두꺼운 마티에르 방식 대신 유화를 아주 얇은 레이어로 쌓아 올리는 방법을 실험했습니다. 보통 유화는 두껍고 무겁게 칠해지는 이미지를 떠올리지만, 저는 오히려 인쇄의 CMYK처럼 투명한 색을 겹겹이 올려 깊이를 만들어갔습니다. 표면은 단단하게 굳지만, 안쪽에서는 색의 층위가 비쳐 보이면서 대리석이나 자연의 퇴적층 같은 복잡하고 풍부한 색감을 드러내죠. 그래서 작품을 처음 접했을 때 사진처럼 보일 수 있는 것도 사실은 이 다층적인 색의 효과 덕분입니다. 단순한 재현을 넘어서, 색이 쌓이고 흔적이 남는 과정을 통해 보는 이가 화면 전체에서 견고한 아름다움과 감정을 동시에 발견하도록 하는 것이 제가 의도한 방식이에요.

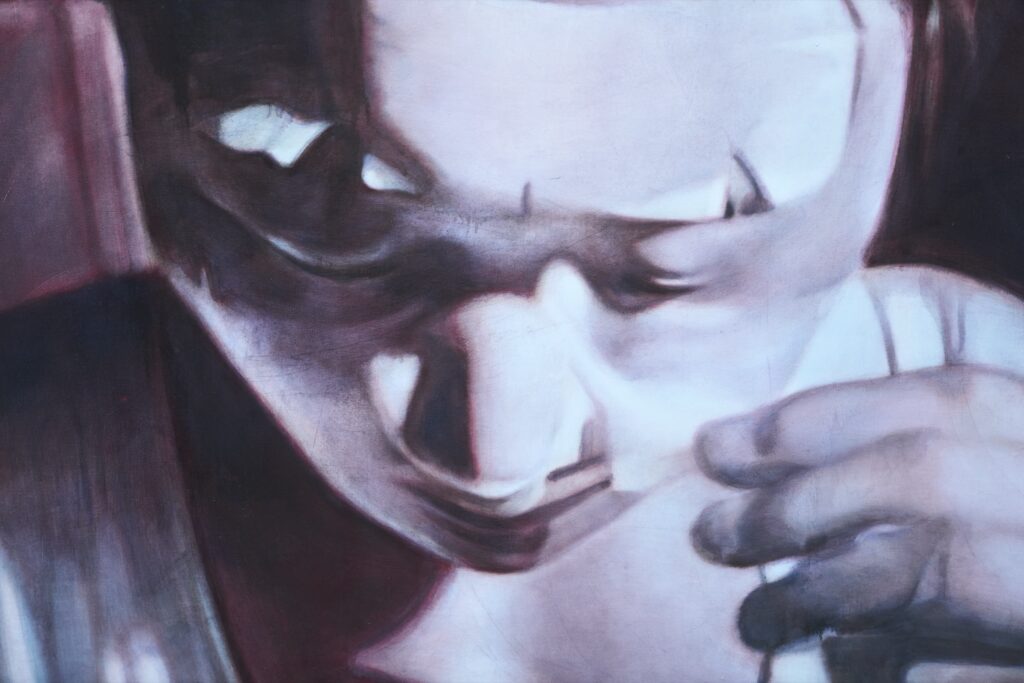

Q. 내면을 그려내신다고 하셨는데, 그 대표적인 사례가 ‘자아 기능 오류(Ego Function Error)’ 시리즈가 아닐까 합니다. 웃고 있지만 어딘가 모르게 불안한 감정이 느껴지기도 하는데요. 이 시리즈에서 모순과 불안을 핵심 주제로 삼으신 이유와, 그것을 어떻게 표현하셨는지 들려주실 수 있을까요?

사람은 누구나 평면적인 존재가 아니라 다양한 내면을 가지고 있고, 그 내면이 충돌할 때 모순과 불안이 드러납니다. 저는 바로 그 순간에 한 사람을 이해할 수 있는 단서가 생긴다고 생각해요. 그래서 작업을 할 때 늘 웹을 통해 이런 장면을 추적하고, 그림으로 옮겼을 때 직관적으로 이해될 수 있는 이미지를 찾으려 노력합니다. 저는 그 불안정한 찰나에야말로 인간이 가장 진실한 얼굴을 드러낸다고 느껴요. ‘자아 기능 오류’라는 제목도 같은 맥락에서 붙였습니다. 누구나 경험할 수 있는 내면의 충돌, 보편적인 순간들을 포착해 단순한 장면 속에 담아내려는 의도였죠. 화면은 복잡하지 않지만, 인물의 표정 하나만으로도 그 입체성이 직관적으로 전달되기를 바랐습니다. 저는 좋은 그림이란, 개인적인 내면의 사건이 보편적인 감정으로 확장돼 많은 사람들이 직관적으로 이해할 수 있을 때 완성된다고 믿습니다.

Q. Portraits are often created of famous people or of the artists themselves. Why did you choose to explore your own narrative through the faces of strangers?

When I paint someone familiar, personal memories and associations naturally find their way into the image. The portrait then tends to stay within the boundaries of representation, distancing itself from the kind of painterly exploration I seek. Painting a stranger, on the other hand, allows me to work with greater freedom. The tension, imagination, and emotion that emerge from unfamiliar faces open a space for discovery within the act of painting. Another essential aspect is my attitude toward beauty. I believe that painting must ultimately contain beauty. This does not mean I search for conventionally attractive faces. What matters to me is whether a sense of wholeness and visual balance can emerge within the frame. When selecting a model, I look not only at emotional cues such as expression and gaze but also at physical qualities I can confidently translate, like the way light touches the skin or the structure of the bone beneath it. I have a particular sensitivity to smooth surfaces, and I believe this aligns naturally with my painting style.

Q. Because of your attention to surface and expression, your paintings often seem almost photographic.

This is probably due to the texture of the skin. While I depict the outer appearance, what I really want to show is the inner narrative beneath it. To do that, I move away from the traditional thick impasto of oil painting and instead build the image through many thin layers. Oil paint is usually imagined as dense and heavy, but I treat it more like printing, stacking transparent colors to form depth. The surface hardens, yet the layers beneath remain visible, creating subtle tones that resemble marble or geological sediment. At first glance the work may look like a photograph, but that illusion comes from the optical complexity of layered color. Through this process I want viewers to feel both solidity and emotion, sensing the accumulation of color and time within the stillness of the image.

Q. You mentioned the inner world, and your series Ego Function Error seems to capture that tension perfectly. The figures appear calm yet faintly anxious. Why did you choose to focus on contradiction and unease, and how did you approach it?

Human beings are never simple or one-dimensional Everyone carries conflicting emotions within them, and those moments of friction often reveal the truest self. I try to capture that precise instant. I observe images on the web, searching for scenes that can be understood intuitively once transformed into painting. To me, anxiety exposes authenticity. The title Ego Function Error reflects that idea. It points to the moments of inner conflict that everyone experiences and translates them into universal, recognisable gestures. The compositions are restrained, yet I want the subtle expressions alone to convey emotional depth. I believe a painting achieves its power when a deeply personal state of mind expands into a shared, collective emotion that viewers can feel instinctively.

Chapter 03.

웃음과 불안, 그리고 일상과 모순의 이중성 속

아름다운 그림을 향한 믿음

Chapter 03.

Faith in Beautiful Painting

Amid the Duality of Laughter and Anxiety,

and the Contradictions of Everyday Life

웃음과 불안, 일상 속 모순을 직관의 언어로 옮기다.

인물에서 사물로, 장면이 겹쳐 만들어내는 다층의 서사.

그 모든 끝에는 ‘아름다운 그림’에 대한 집요한 믿음이 있다.Translating laughter, anxiety, and the contradictions of everyday life into a language of intuition. From figures to objects, her overlapping scenes weave multi-layered narratives. At the heart of it all lies an unwavering belief in the power of a beautiful painting.

Q. 작가님의 그림을 보면 일상의 장면들이 많습니다. 그렇다면 그 안에서 모순, 불안, 혹은 이중성과 같은 정서를 어떻게 표현하고자 하셨나요?

저는 늘 좋은 미술은 보편적인 감정을 직관적으로 느낄 수 있어야 한다고 생각해 왔습니다. 그래서 인물을 그릴 때 단순히 외형을 재현하는 데 머무르지 않고, 표정과 눈빛을 통해 그 속에 담긴 감정을 최대한 드러내려 합니다. 웃음 속에 숨어 있는 불안, 평범한 일상에 스며든 모순 같은 것들이 표정에 응축될 때, 관객은 자연스럽게 이중적인 감정을 체험하게 되죠. 결국 제 그림의 목표는, 누구에게나 공감될 수 있는 감정의 순간을 화면 위에서 다시 살아 움직이게 하는 것입니다.

Q. 작품 속에서 웃음과 불안, 일상과 모순이 함께 느껴집니다. 이런 이중성을 다루는 이유와 표현 방식이 궁금합니다.

저는 사람이 자신의 내면에서 서로 다른 감정이 부딪히는 순간, 그 충돌을 정확히 인지할 때 비로소 자아가 확장된다고 믿습니다. 그래서 제 회화는 언제나 그 미묘한 균열의 찰나를 붙잡으려 합니다. 큰 감정의 변화가 스치는 눈빛이나 표정에는 말보다 먼저 도달하는 어떤 진실이 있다고 생각해요. 그 짧은 순간 속에서 불안과 평온, 수용과 저항이 동시에 숨 쉬며, 인간이 가진 복합적인 내면이 드러납니다. 저는 그 순간을 단순한 화면 안에서 최대한 맑게, 그러나 미세한 떨림이 느껴지게 그리고 싶습니다.

이중성은 색에서도 이어집니다. 불안이나 내면의 요동을 표현할 때 차가운 색감을 사용하지만, 그 안에 따뜻한 색을 함께 공존시키려 합니다. 차가움 속에 남겨진 온기, 그것이 제 그림의 감정 온도입니다. 투명한 색의 층을 겹겹이 쌓아 올리면, 단일한 감정이 아닌 복합적인 내면의 결이 서서히 드러나죠. 결국 인물의 눈빛과 색채의 균형 속에서 인간의 모순과 진실이 가장 솔직하게 표현된다고 생각합니다.

Q. Many of your works depict ordinary scenes from everyday life. How do you convey emotions such as contradiction, anxiety, or duality in these scenes?

I have always believed that good art should allow universal emotions to be felt intuitively. When painting a figure, I try not to stop at representation but to reveal the emotion contained within through expression and gaze. When a smile hides anxiety or when contradiction seeps into the quiet rhythm of daily life, those emotions condense within a single expression. In that moment the viewer naturally experiences duality. My paintings aim to breathe life into such emotional moments, making them familiar to everyone.

Q. In your paintings, it seems as though laughter and unease, the ordinary and the contradictory, seem to coexist. What draws you to this duality, and how do you express it?

I believe that when a person becomes aware of the collision between different emotions within themselves, the self begins to expand. My paintings always attempt to hold on to that fragile instant of tension. In a fleeting shift of gaze or a subtle change in expression I sense a kind of truth that precedes language. Within that moment anxiety and calm, acceptance and resistance, exist together, revealing the layered complexity of human emotion. I try to capture that state clearly and quietly, allowing the viewer to feel a faint tremor on the surface. This duality continues in color. When expressing inner unrest or unease I often use cool tones, yet I let warmth remain within them. The warmth that lingers inside coolness defines the emotional temperature of my work. As I build up translucent layers of paint, what emerges is not a single emotion but a textured sense of the inner self. I believe the contradictions and truths of being human are revealed most honestly in the balance between the figure’s gaze and the harmony of colour.

Q. 그렇다면 작가님이 이중성과 경계라는 주제에 주목하게 된 계기는 무엇이었을까요?

제 작업은 늘 제 자신에게서 출발합니다. 성장 과정에서 겪은 감정의 변화들이 제 그림의 재료가 되었고, 동시에 사회 속에서 공유된 경험과 연결되었어요. 그렇기 때문에 제 그림은 저와 같은 세대, 같은 사회를 살아가는 사람들이 직관적으로 공감할 수 있었던 것 같습니다. SNS에서 모델을 찾는 방식도 이와 맞닿아 있습니다. 작은 화면 안에 사람들이 자신을 표현하는 방식을 담아내는 것이 바로 지금 시대의 초상이라고 생각했거든요. 과거에 그림이 한 화면 안에 자아와 사회적 메시지를 응축해 담아냈듯, 지금의 SNS 사진 역시 그 역할을 이어가고 있다고 봅니다. 그래서 저는 그 얼굴들 속에서 동시대의 이중성과 긴장을 포착하려 합니다.

Q. What first drew you to the themes of duality and boundaries?

My work always starts with me. The emotional changes I experienced while growing up became the material of my paintings, and at the same time they connected with experiences shared within society. Because of that, I think my paintings resonate intuitively with people of my own generation who live in the same social context. The way I find models through social media also stems from that idea. I see the small screen as the new space where people express who they are, and that expression itself has become the portrait of our time. Just as paintings of the past condensed the self and its social messages within a single frame, I believe that today’s SNS images continue that function. Within those faces, I try to capture the duality and tension that define the present moment.

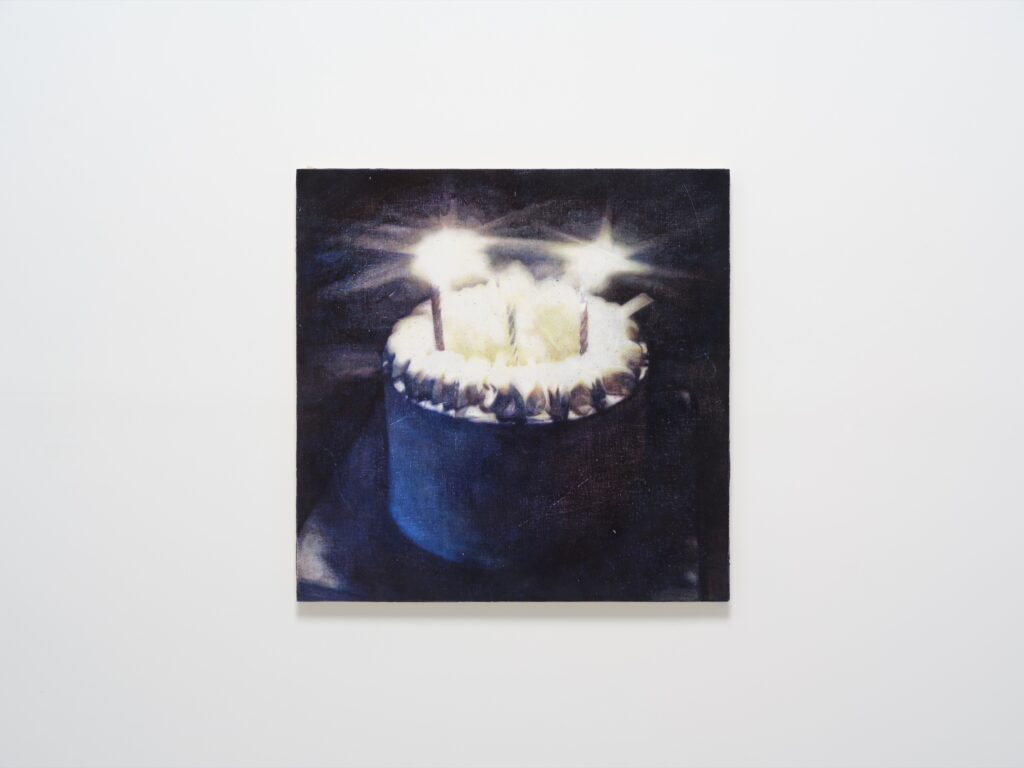

Q. 작품 속 이중성이 인물에서 사물로 확장된 경우도 있죠. ‘환각 케이크’가 대표적인 예인데요. 특별히 이런 시도를 하신 이유가 있을까요?

제 작업은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 인물을 집중적으로 그린 그림이고, 또 하나는 인물을 빗대어 설명할 수 있는 사물 그림입니다. 말씀하신 ‘환각 케이크’나 ‘곱게 자란 아이들’ 같은 시리즈가 후자에 해당하죠. 인물을 직접 그리는 대신 사물을 통해 인물을 설명하거나 보조하는 역할을 하게 됩니다. 그래서 이런 연작은 인물 작업과 늘 함께할 것 같습니다.

동시에 이는 화가로서의 욕심이기도 합니다. 인물을 그리는 게 가장 잘하고 좋아하는 일이지만, 때로는 기술적으로 특별히 보여드릴 만한 소재를 사물에서 발견하곤 합니다. 그래서 그것들을 끌어와 그리게 되는 거죠. 앞으로도 소품 연작은 계속 이어질 것이고, 단순히 반복하기보다 새로운 맥락과 실험을 더해 발전시켜 나가고 싶습니다.

Q. 자연스럽게 확장의 이야기로 넘어가야 할 것 같은데요. 앞으로 작가님의 작품 세계는 어떤 방향으로 확장될까요?

최근에는 인물만을 조명하는 화면을 넘어서, 인물의 상황을 설명하는 사물들이 함께 등장하는 구성을 시도하고 있습니다. 나아가 여러 인물이 동시에 등장해 복잡하고 흥미로운 장면을 연출하는 방식으로 확장해 나가려 합니다. 그렇게 되면 인물과 사물, 그리고 상황이 얽히면서 지금보다 훨씬 다층적인 이야기를 전달할 수 있을 거라 믿습니다.

사실 작품을 만든다는 건 늘 긴 마라톤과도 같습니다. 처음부터 끝까지 단 한 번의 실수도 없이 완성한다는 것은, 매번 저를 증명해내야 하는 행위이기도 해요. 한 점이 만족스럽게 완성되면, 그 다음에는 과거의 잘된 그림과 싸워야 합니다. 매번 더 나은 결과물을 내야 한다는 압박과 자기 증명 사이에서 늘 씨름하죠. 그래서 저는 작가라는 길이 평생에 걸쳐 감당해야 할 숙제라고 생각합니다. 자기 증명과 싸우며 끊임없이 성장해야 하는 과정, 그것이 작가로 살아가는 일의 본질이자 제가 회화 속에서 멈추지 않고 확장해야 하는 이유입니다.

Q. 끝으로, 어떤 작가로 기억되고 싶으신가요? 또 궁극적인 목표는 무엇인가요?

저는 작가와 작품이 긴밀히 연결될 때 좋은 그림이 나온다고 믿습니다. 그래서 저라는 사람의 정체성을 솔직하게 반영하면서도, 동시에 보편적인 감정을 직관적으로 전달할 수 있는 회화를 그리는 것이 제 목표입니다. 결국 제가 이루고 싶은 건 아주 단순합니다. ‘잘 그려진 아름다운 그림’을 남기는 것. 그리고 그것이 관람자의 마음속에 오래도록 기억되는 것입니다.

Q. The duality in your work sometimes extends from figures to objects, as seen in Hallucination Cake. What motivated this shift?

My practice can largely be divided into two categories. One focuses directly on the human figure, and the other uses objects that metaphorically describe or supplement the figure. Series such as Hallucination Cake and Well-Grown Child belong to the latter. Instead of depicting a person outright, I use objects as a way to speak about them. These parallel bodies of work coexist and will likely continue together.

At the same time, this approach reflects a painter’s desire. I love painting people and it is what I do best, yet at times I encounter subjects among objects that feel visually or technically irresistible. When that happens, I am compelled to paint them. I plan to continue these smaller object-based works, developing them with new contexts and experiments rather than simple repetition.

Q. This naturally leads to the idea of expansion. How do you envision your artistic practice evolving from here?

Recently I have been moving beyond compositions that isolate a single figure. I am now including surrounding objects that suggest the figure’s situation, and I want to bring multiple figures together within the same frame to create more intricate and layered scenes. When people, objects, and context interact, I believe the painting gains a richer and more complex narrative.

Creating a work is, to me, like running a long marathon. Completing a painting without a single misstep is an act of constant self-proving. Once I finish a piece that satisfies me, I immediately find myself confronting the success of the past, challenged to surpass it. There is always pressure to produce something better and to reaffirm my ability. That struggle between confidence and doubt is something every artist must live with. For me, the life of a painter is a lifelong assignment of self-verification and growth, the very reason I must keep expanding through painting.

Q. Finally, how would you like to be remembered as an artist, and what is your ultimate goal?

I believe that the best paintings are born when the artist and the work are deeply connected. My goal is to create paintings that honestly reflect who I am while conveying universal emotions in an immediate way. Ultimately, I want is simple: to leave behind paintings that are both beautifully made and deeply felt, works that remain in the viewer’s memory long after they have left the gallery.

이목하

작가는 1996년생으로, 서울을 기반으로 활동하는 회화 작가이다. 세종대학교 회화과를 졸업하고 한국예술종합학교에서 조형예술 석사 과정을 밟았다. 유화와 수채, 과슈 등 다양한 재료를 혼합해 얇은 레이어를 쌓는 독특한 질감의 화면을 구현한다. 대표 연작은 〈곱게 자란 아이〉, 〈환각 케이크〉 시리즈로, 달콤함과 불안, 환상과 현실의 경계를 다룬다. 2019년 아시아프 DDP 어워즈 대상을 수상하며 주목받았고, 이후 국내외 전시에서 ‘라이징 스타’로 평가받고 있다.

Lee Moka

Born in 1996, Lee Moka is a Seoul-based painter. She graduated from the Department of Painting at Sejong University and is currently pursuing a Master’s degree in Fine Arts at the Korea National University of Arts. Combining oil, watercolor, and gouache, she creates delicate surfaces built from thin, translucent layers. Her notable series Well-Grown Child and Hallucination Cake explore the boundaries between sweetness and anxiety, illusion and reality. After receiving the Grand Prize at the 2019 ASYAAF DDP Awards, she has continued to gain recognition both in Korea and internationally as a rising star in contemporary painting.

Epilogue

이목하를 설명하는 세 가지 단어가 있다.

나만의. 흔적 없는 길 위에서 자신의 언어를 세우고자 하는 노력.

다름. 전통적인 초상화 안에서도 새로운 숨을 불어넣는 실험.

집념. 한 점 한 점마다 스스로를 증명해내려는 치열함.

그녀는 자신을 ‘페인터 중의 페인터’로 남기고 싶다고 말한다.

그리기의 본질에 충실한, 잘 그린 그림을 내내 그려내는 화가로 기억되고 싶다고. 그리고 언젠가, 모든 작품이 기억에 남는 전시 단 한두 점이 아니라, 전시장을 가득 메운 모든 그림이 관객의 마음속에 오래 남는 그런 궁극의 전시를 만들어내고 싶다고 꿈꾼다. 그래서 그녀는 빠르지 않게, 그러나 멈추지 않고 나만의, 다름, 집념을 다시 쌓아 올린다. 그 길 끝에서, 우리가 만날 그녀의 전시는 아마도 ‘잘 그려진 그림’이란 말의 가장 단순하고도 강렬한 증명이 될 것이다.

Epilogue

There are three words that define Lee Moka.

Her own. A pursuit to build a language of her own on a path where no traces exist.

Difference. An experiment that breathes new life into the most traditional form of portraiture.

Persistence. The intensity of proving herself through every single stroke and painting.

She says she wants to be remembered as “a painter among painters,” one who remains faithful to the essence of painting itself and continues to create works that are, in the truest sense, well-painted. One day she dreams of an exhibition where not just one or two memorable works stand out, but every painting fills the space and stays with the viewer long after they leave. So she continues slowly but without pause, layering her own, her difference, and her persistence once more. At the end of that path, the exhibition we encounter will be the simplest and most powerful proof of what it means to paint a beautiful painting.