장르의 경계를 넘나들다: 디지털과 사운드가 만나는 사운드스케이프 디지털 아티스트 – 이현태

Blurring Boundaries: Where Digital Art Meets Sound

Featuring Digital Artist - Lee Hyuntae

Pairing

기아 디자인 크리에이티브 철학인 ‘오퍼짓 유나이티드(Opposites United)’의 관점에서 Paring은 두 가지 다른 개념과 의미가 결합하여, 뜻밖의 의외성을 도출하는 창의적 프로세스입니다. 이를 서로 다른 분야에서 자신만의 세계를 구축한 아티스트들이 페어링 과정을 통해 빚어낸 창의적 작품과 시너지, 그 작품이 탄생하기까지의 스토리를 통해 ‘오퍼짓 유나이티드(Opposites United)’의 근본적인 답을 찾아갑니다.

Pairing

In the context of Kia Design’s creative philosophy,‘Opposites United’, Pairing is the creative process of combining two different concepts to create something unexpected. We explore the creative work of pairings by artists from different fields, and tell the stories of how these collaborations came about.

천일을 넘긴 하룻밤의 이야기를 담은 《천일야화》는 우리에게 익히 알려진 스토리죠. 페르시아 재상의 딸, 세헤라자드는 매일 밤 왕에게 이야기를 들려주며 하루하루를 이어갑니다. 그녀는 ‘여자는 반드시 부정할 것’이라 믿었던 왕 앞에서 끝없는 이야기를 풀어내 살아남게 됩니다. 그렇게 천일 밤을 버텨낸 세헤라자드는 단순한 생존자를 넘어, 끊임없이 이야기를 만들어가는 화자이자 창작자였습니다. 천일의 밤마다 이야기를 이어가며 생명을 연장한 세헤라자드처럼, 이현태 작가는 웹이라는 끝없는 공간 속에서 데이터의 파편을 수집하고, 그 사이의 ‘버퍼링’이라는 틈을 통해 자신만의 이야기를 잇습니다. 더욱이 이현태 작가는 일러스트레이터로 시작해 설치미술, 디지털 아트에 이르기까지 장르의 경계를 넘나들며 작업을 계속해서 확장해 나가고 있습니다. 이러한 장르 간의 융합과 확장은 이현태 작가의 작업이 지닌 생명력의 원천입니다. 《기아디자인매거진》은 그가 소리로 직조해낸 풍경의 의미와 이 모든 작업의 원천이 어디에서 비롯되는지를 물어보았습니다.

The Tale of 1,001 Nights is a story we all know well. Scheherazade, the daughter of a Persian vizier, tells the king a new story each night to delay her execution. Before a ruler who believed all women must be unfaithful, she survived by weaving endless tales. Yet she was more than just a survivor-she was a storyteller and creator who gave birth to the narrative itself, night after night.

Like Scheherazade, artist Lee Hyuntae weaves meaning through fragments. Gathering data from the infinite expanse of the web, he connects these pieces through the gaps—what he calls “buffering”—to construct his own digital tales. Beginning as an illustrator, Lee has since ventured into installation and digital art, transcending traditional genre boundaries and expanding his expressive language. This fusion of forms and media is the lifeblood of his work.

Kia Design Magazine sat down with Lee to explore what lies at the core of these sound-woven landscapes—and to discover where the origin of all his stories truly begins.

이현태 작가가 미술을 선택하게 된 것은 우연이었다. “재수를 하던 시절, 미대에 다니던 형의 모습을 보며 ‘와, 멋지다’는 부러움 반, 호기심 반으로 미술 입시를 준비하게 됐어요. 참 즉흥적인 선택이었지만 어릴 때부터 레고를 조립하거나 무언가를 만드는 걸 좋아하긴 했어요.”

그의 여정에는 줄곧 ‘우연’이라는 단어가 그림자처럼 따라붙지만, 그 우연의 순간을 붙잡은 건 다름 아닌 이현태 작가 자신이었다. 그래서일까. 이현태 작가는 지난 시간을 돌아볼수록, 모든 것이 우연처럼 시작되었지만 결국 작업을 통해 자신이 왜 이 길을 택했는지, 모든 건 이유가 있고 세상의 모든 일에는 인과가 얽혀 있다는 걸 깨닫게 되었다. 우연과 필연의 경계에서 이현태 작가는 그 사이를 유영하듯 오가며 자신만의 실험을 이어오고 있다. 이현태 작가의 실험을 지금, 만나보자.

Lee’s path to art began by chance.

“Back when I was studying for college entrance exams, I saw my older brother, who was in art school, and thought, ‘Wow, that’s so cool.’ It was half admiration, half curiosity—and that’s how I found myself preparing for the art school entrance exam,” he recalls. “It was a pretty impulsive choice, but even as a kid, I loved building things—especially with LEGO.”

Though the word chance seems to follow Lee like a shadow throughout his journey, it was he himself who chose to seize those accidental moments. Perhaps that’s why, as he looks back, he comes to realize that while everything may have begun by coincidence, each experience helped him understand why he ultimately chose this path. Nothing is truly random every encounter is part of a greater cause-and-effect.

Between serendipity and inevitability, Lee Hyuntae continues to drift and dive, experimenting along the way. And now, we step into that evolving experiment.

#우연과 필연 사이

우연이 겹쳐 필연으로

#Between Chance and Fate

When Coincidence Turns into Inevitability

재수를 하던 중 자신을 돌아보기 시작한 이현태 작가는, 고등학교 시절 낙서하듯 그림을 그리던 즐거움을 떠올리며 시각디자인학과에 입학했다. 하지만 수업을 들을수록 ‘이 길이 과연 나의 길일까’라는 의문이 고개를 들었다. 어린 시절부터 정식으로 미술을 배운 적이 없었던 그는, 피사체를 그대로 묘사하는 일이 쉽지 않았다. 왜인지 모를 좌절감이 밀려왔지만, 그는 완벽한 묘사 대신, 스스로의 감각을 따라가기 시작했다. 비록 정확하게 재현하지는 못했지만, 그의 그림에는 해석이 있었고, 그 해석 속에서 그는 즐거움을 느꼈다.

“정물화를 그릴 땐 보통 정밀하게 묘사해야 하잖아요. 그런데 제 그림은 남들이 보면 엉망진창이었을 거예요. 근데 저는 그게 너무 마음에 들었습니다. 제 감각이 그림과 연결되면서, 저만의 필터를 통과한 새로운 스타일이 만들어진다는 생각이 들었거든요.”

그렇게 자신만의 감각을 좇던 어느 날, 어도비Adobe를 만나면서 그는 자연스럽게 일러스트의 세계로 들어섰다. 그는 학업을 이어가기 위해, 그림을 그리면서 동시에 선배의 영상 작업을 도우며 대학 시절을 보냈다. 그러던 중 결혼을 하고, 2008년 호주로 이민을 떠나게 된다. 아이까지 생기면서 그는 생계를 위해 자연스럽게 그림 그리는 일을 놓은 채 다양한 일을 시작했다. 처음엔 디시워셔(설거지)로 일을 시작해 샌드위치 가게, 학교 청소, 막노동까지, 돈을 벌 수 있는 일이면 무엇이든 가리지 않았다.

방수액을 바르는 일을 하면서 아르바이트가 아닌 직장인이 되었다. 한국인 특유의 빠르고 꼼꼼한 손놀림 덕분이다. 호주 멜버른에서 안정적으로 살던 그에게 다시 한 번 우연이 찾아왔다. 그곳에서 알게 된 친구가 자신의 학교에 오픈스튜디오를 하니 한번 놀러오라는 말에 그곳을 찾으면서 미술과 인연이 다시 잇는 계기가 된 것. 그 오픈스튜디오에서 한 교수를 알게 되어 장학금으로 입학을 하게 되었다. 그 만남은 우연처럼 다가왔지만, 그 길을 걷기로 한 건 분명 이현태 작가의 선택이었다. 돌아보면, 어쩌면 그는 오래전부터 알고 있었는지도 모른다. 삶의 어딘가에서 예술로 되돌아가길 바라고 있었다는 것을. 그 우연은 결국, 무의식 깊은 곳에서 피워낸 필연이었다.

While studying for his second college entrance exam, Lee Hyuntae began a journey of self-discovery. He recalled the joy of doodling in high school and decided to major in visual design. But the more classes he took, the more he questioned whether this path was truly his own. Having never formally studied art as a child, he found it difficult to depict subjects realistically. A quiet sense of frustration crept in but instead of chasing technical perfection, he chose to follow his own instincts.

Though his drawings didn’t always resemble their subjects exactly, they carried personal interpretation-and within that, he found delight.

“When painting still lives, you’re supposed to be precise. But to others, my work probably looked like a mess,” he says. “Still, I loved it. As my senses began to align with what I was drawing, I realized I was creating something new something filtered through my own perspective.”

One day, while exploring his unique artistic sensibility, he discovered Adobe software and that led him naturally into the world of illustration. He continued his studies while drawing and helping a senior with video work. Around this time, he got married and in 2008 moved to Australia. With the birth of his child, Lee put down his pencil and began taking on various jobs to support his family.

He started out washing dishes, then worked at a sandwich shop, cleaned schools, and even did manual labor anything that paid. Eventually, he took on a full-time job waterproofing buildings, a position he secured thanks to his quick and meticulous hands something often praised in Korean workers.

Just as life in Melbourne was beginning to stabilize, another moment of chance arrived. A friend invited him to visit their school’s open studio event. Curious, he went—and there, his connection to art was rekindled. At the studio, he met a professor who later offered him a scholarship. It may have felt like coincidence at the time, but the choice to follow that path was entirely his own. Looking back, perhaps he always knew deep down that he would one day return to art. What seemed like chance was, in truth, an inevitability quietly blooming from within.

#생활인과 예술인 사이

일상의 재료로 예술을 빚다

#Between Everyday Life and Artistic Practice

Shaping Art from the Materials of Daily Life

작가는 호주에서 ‘Art in Public Spac’에 입학해 처음으로 공공미술Public Art의 세계에 발을 들였다. 일러스트레이터로 출발한 그에게 공공미술은 다소 낯선 영역처럼 보일 수도 있었지만, 이현태 작가는 그 변화에 별다른 두려움을 갖지 않았다. 오히려 그는 새로운 문맥과 공간 속에서 자신만의 언어를 확장해볼 기회로 받아들였다.

“저는 좀 ‘Easy-going’한 스타일인 것 같아요. 만약 제가 학과 공부에 충실히 했더라면 많이 힘들었을지도 모르죠. 조금은 거리를 두고, 저만의 방식으로 활동해왔기 때문에 공공미술이라는 분야도 그렇게 무겁게 받아들이지는 않았던 것 같아요. 단지 재료만 달라졌을 뿐이라는 생각이 들었어요.”

그에게 예술은 결국 ‘형식’이 아니라 ‘태도’였다. 더욱이 호주의 공공예술을 배우는 수업은 한국에서 배우는 방식과 달랐다. 학생들이 작품을 실제로 설치하고, 그것이 어떤 공공성을 가지는지를 역으로 탐구하는 방식이었다. 그렇게 공공예술에 발을 들인 이현태 작가는, 거창한 개념이나 이상이 아닌 일상의 조각들에서 재료를 찾았다. 사실 처음부터 대단한 마음가짐으로 입학한 것도 아니었고, 생계를 위한 일을 병행해야 했기에 업 재료는 자연스레 주변에서 구할 수밖에 없었다. 종이박스, 시멘트 벽돌, 거리에서 흔히 마주치는 사물들. 누군가에겐 그저 버려진 물건일지 몰라도, 그의 손에 닿으면 그것은 작업이 되었고, 이야기가 되었다.

“호주에 평소에 쉽게 버릴 수 없는 대형 쓰레기를 버리는 기간이 있어요. 이 기간 동안 각자의 집 앞 마당에 오만가지 크고 작은 물건이 쌓이기 시작해요. 저는 그렇게 무심하게 각기 다르게 쌓인 더미들의 모습에 매료되어 한참 바라보곤 했어요. 저는 예술이라는 게 너무 동떨어진 것이기보다는 일상에서 우리가 예술성을 느낄 수 있다고 생각해요.”

While in Australia, Lee Hyuntae was first introduced to the world of public art when he enrolled in a program called Art in Public Space. Coming from a background in illustration, public art might have seemed unfamiliar or even daunting, but Lee embraced the shift with ease. Rather than resisting the new context, he welcomed it as an opportunity to expand his artistic language within a different spatial and cultural framework.

“I think I’m a pretty easygoing person,” he reflects. “If I had stuck too rigidly to my coursework, I probably would have struggled more. But because I’ve always kept some distance and worked in my own way, I didn’t find public art all that intimidating. In the end, it just felt like the materials had changed.”

For Lee, art is not a matter of form but of attitude. Public art education in Australia also differed from the way it was taught in Korea. Students were not only studying theory but actually installing their works and exploring what publicness could mean through direct experience.

Lee did not enter public art with lofty ideals or abstract concepts. His materials were grounded in his daily life, shaped by the reality of supporting himself while studying. Cardboard boxes, cement bricks, everyday objects found on the street—things others might discard became artworks in his hands, each one telling a story.

“In Australia, there’s a set time when people are allowed to throw out large items they usually can’t dispose of. During that period, all sorts of things start piling up in front yards. I was drawn to how each pile had its own unique form. I would often just stand and observe them. I believe that art doesn’t have to be distant or removed. We can find artistic value in the everyday.”

# 스트리밍 데이터

보이지 않던 데이터를 소리로 들려주다

#Streaming Data

Making the Invisible Audible

그의 말처럼 정말 재미있게 공공미술 석사 과정을 마친 이현태 작가는, 이후 거처를 네덜란드로 옮겼다. “내가 경험한 이 감각을 더 깊이 탐구해보고 싶다”는 생각을 품던 중, 우연하게 찾게 된 곳이 네덜란드 헤이그에 위치한 왕립예술학교KABK였다. 이곳은 로열 컨서버토리Royal Conservatory와 함께 음악과 미술이 교차하는 특별한 커리큘럼을 운영하고 있었다. 그러나 단순히 배우는 것을 넘어서, 끊임없는 토론과 실험을 통해 음악과 미술의 접점을 스스로 탐구하는 방식이었다. 음악에 대해 잘 알지는 못했지만 수업 방식에 끌려 이 과정을 선택한 그는, 공공미술이라는 장르 안에서 ‘장소’와 ‘사람’을 고민했던 것에서 음악이라는 또 다른 감각의 세계에 발을 들이게 되었다.

“저는 빨간 상자 다음에 어떤 색을 놓을까 늘 고민하는 편이에요. 계속 밥만 먹다 보면 밍밍하잖아요. 그러면 자연스럽게 김치를 찾게 되는 것처럼요. 음악도 마찬가지예요. ‘도’ 다음에 어떤 음을 넣을까, 저는 늘 그 다음을 궁리하죠.”

색과 소리, 감각의 간극 사이에서 늘 ‘다음’을 상상하던 이현태 작가. 그런 그가 작업실조차 구하지 못해 두문불출하던 시절, 문득 깨달음을 얻었다. “웹 안의 소리와 영상도 훌륭한 설치 퍼포먼스의 재료가 될 수 있지 않을까?” 그 통찰은 곧 모니터 안에 전시장을 이식하려는 실험으로 이어졌다. 그 깨달음은 단순한 도피가 아니라, 새로운 미디어적 감각으로의 전환이었다. 그는 모니터와 브라우저라는 일상적인 인터페이스를 새로운 전시장으로 받아들였고, 웹에서 수집한 스트리밍 영상과 오디오 데이터를 끊임없이 해체하고 재조립하며, 디지털 환경에서 끊임없이 증식하는 사건으로 변모해갔다. 브라우저에 떠도는 무수한 이미지들과 파편화된 소리들, 사람들의 클릭과 전송 사이에 남겨진 흔적들. 작가는 이 비물질적인 잔향들을 붙잡아내어, 하나의 사운드스케이프로 직조한 것이다. 이현태 작가는 그렇게 단단하고 전통적인 물성을 가진 매체가 아니라, 디지털이라는 무형의 재료와의 페어링 속에서 그는 오히려 더 진실한 울림을 만들어낸다. 익숙한 질서를 낯설게 만들고, 감각의 겹을 비틀어 새로운 리듬을 만들어내는 그의 태도는 디지털 시대의 새로운 직조 방식이기도 하다.

After completing his master’s in public art, an experience he genuinely enjoyed, Lee Hyuntae moved to the Netherlands. Hoping to explore his perspective more deeply, he came across the Royal Academy of Art (KABK) in The Hague. There, in collaboration with the Royal Conservatory, he discovered a unique curriculum that bridged the worlds of music and visual art.

Rather than focusing solely on technical instruction, the program encouraged continuous dialogue and experimentation. Students were expected to explore the boundaries between disciplines through hands-on projects. Although Lee had no formal background in music, he was drawn to the program’s open, exploratory nature. Having previously focused on the relationship between people and place in public art, he now found himself entering the sensory world of sound.

“I often wonder what color should come after red,” he says. “If you eat the same thing every day, it starts to feel bland. Then naturally, you crave something like kimchi. Music feels similar. After one note, I’m always thinking about what should come next.”

Lee’s work has long existed between different senses, such as color and sound. During a period when he didn’t even have a proper studio, he had a sudden realization. What if the sounds and visuals of the internet could serve as material for installation performance? That thought led to an artistic experiment that treated the monitor itself as an exhibition space.

This wasn’t about escape, but about embracing a new way of sensing media. He began to see the monitor and web browser as platforms for art. He collected streaming video and audio data online, dismantling and rearranging them into evolving digital compositions.

Images drifting through browser windows, fragmented sounds, and the digital residue left behind by clicks and transmissions became his raw materials. He captured these intangible traces and wove them into a soundscape. Instead of working with traditional, physical media, he engaged with the immaterial qualities of the digital world. In doing so, he uncovered a more honest, resonant kind of expression.

By disrupting familiar orders and shifting layers of perception, Lee creates new rhythms. His approach is not only a personal method but also a reflection of how art can be woven in the digital era, where silence, noise, and code form a new kind of texture.

#전환과 순환

데이터 리듬의 무한 반복

#Transition and Circulation

The Infinite Repetition of Data Rhythms

웹이라는 끝없이 흐르는 공간 속에서, 이현태 작가는 그 안에 흩어진 데이터를 재료 삼아 자신만의 전시장을 조용히 쌓아 올리기 시작했다. 누군가에겐 ‘웹의 데이터’라는 말이 다소 낯설고 어렵게 들릴지도 모른다. 하지만 이현태 작가의 작업을 좀 더 쉽게 풀어보자면, ‘스트리밍 동영상의 데이터가 하나하나 서로 다른 결을 지닌 웹사이트를 만들어내는 과정’이라 표현할 수 있을 것이다.

“웹을 떠돌며 동영상을 고르고, 그 안에 숨겨진 데이터가 임베딩Embedding*되는 과정을 조작해 소리와 영상을 추출했어요. 그렇게 모은 데이터들을 하나의 웹사이트에 이식하는데, 이때 ‘버퍼링’ 같은 오류를 유도해 기계가 만들어내는 작은 틈들을 작품 속 사건으로 바꾸는 것이죠. 예를 들어 유튜브의 영상을 심었는데, 그 영상이 삭제되면서 생기는 공백이 또 다른 형태의 예술로 발전되는 겁니다.”

앞서 이현태 작가가 이야기한 빨간색의 상자와 같은 방식이라고 볼 수 있다. ‘땡’하고 종치는 소리, 지저귀는 ‘새소리’, 무언가 ‘와장창’ 깨지는 소리 등 하나하나의 데이터를 가져와 이를 작가의 감각에 따라 배치하고 엮어내며, 보이지 않던 데이터를 활용해 즉흥적인 리듬과 멜로디를 만들어낸다.

이현태 작가의 작업은 마치 《천일야화》 속 세헤라자드처럼, 끊임없이 이야기의 틈을 만들어내고 그 안에 새로운 흐름을 심는 일과 닮아 있다. 무수한 데이터를 생성하고, 그 사이마다 가느다란 간극을 남긴 채 변주를 가미하며, 데이터들은 서로 충돌하고 섞이며 순환을 거듭한다. 작가는 이러한 움직임을 ‘콤플렉스 시스템Complex System’이라 부르며, 그 실험의 연장선상에서 ‘자전과 전자’라는 음원을 발표하기도 했다.

“스트리밍 동영상과 웹 언어를 활용해서 온라인 기반의 실시간 스트리밍 실험을 각색하고 편집한 작업이에요. 지금까지 해온 코딩들을 다섯 분 단위로 나누어 하나의 음원으로 엮었죠.”

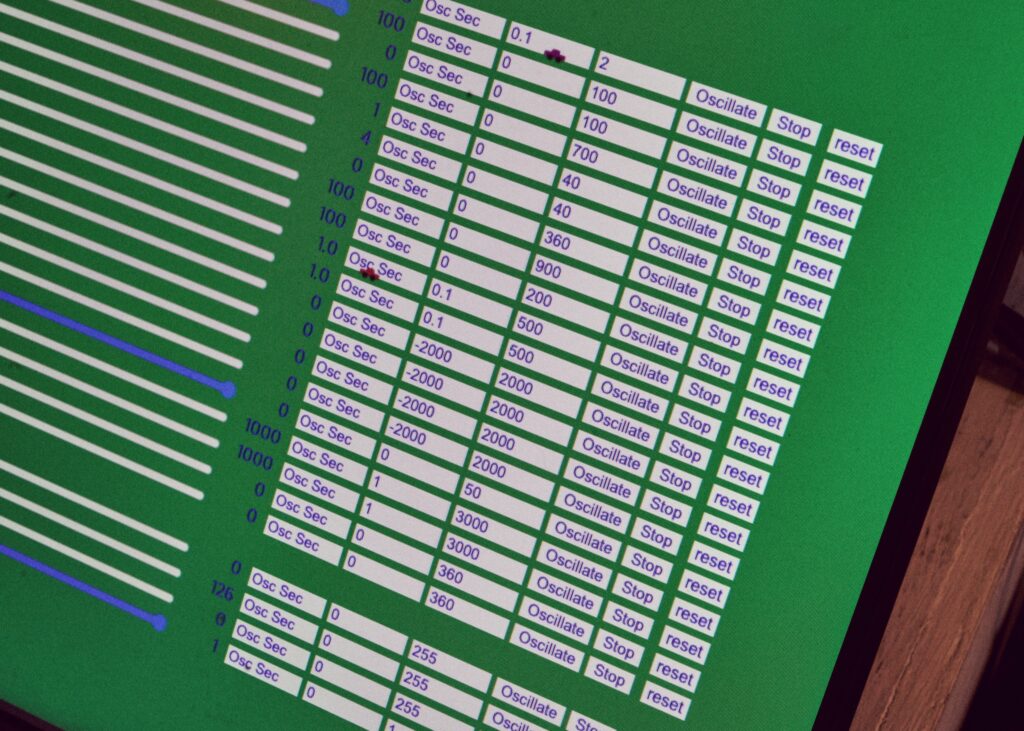

이현태 작가는 가상의 공간이 아닌 현실의 전시장에 웹사이트를 온전히 그 자리에 옮겨놓았다. 그것을 구현하기 위한 다양한 장비들이 전시장 곳곳에 배치되어, 단순한 도구를 넘어 하나의 설치 작품이 되었다. 이 장비들 사이로 리듬이 흐르고, 멜로디가 공간을 감싸며 장비와 장비를 통해 흐르는 소리와 리듬이 하나로 융합되어 관람자는 ‘웹’이라는 추상적 공간이 현실 속에 물성을 띠며 공간에 스며든다.

* 자연어를 기계가 이해할 수 있는 숫자형태인 vector로 바꾼 결과 혹은 과정

In the ever-flowing space of the web, Lee Hyuntae quietly began constructing his own exhibition using scattered pieces of data as material. For some, the idea of “web data” may seem abstract or unfamiliar. But Lee’s work can be described more simply as a process where streaming video data becomes the foundation for entirely new types of websites, each with its own distinct texture.

“I search the web, select videos, and manipulate the hidden data embedded within them to extract sounds and visuals. I then transplant those collected fragments into a website. At this point, I intentionally trigger technical glitches like buffering, turning those small machine-made gaps into artistic moments. For example, if a YouTube video is embedded and later removed, the blank space it leaves behind becomes another form of expression.”

This method is similar to what he once described as placing a red box and then wondering what should follow. He collects individual sounds — the ring of a bell, the chirp of a bird, the crash of something breaking — and arranges them according to his instincts. Through this process, invisible data is transformed into rhythm and melody.

Lee’s work resembles the role of Scheherazade in One Thousand and One Nights, as he continually creates narrative spaces and plants new flows within them. By generating data and leaving fine gaps between elements, he creates variations that cause fragments to collide, blend, and return in cycles. He refers to this dynamic as a “complex system” and explored it further in his audio project Rotation and Electron.

“It was an experiment using streaming videos and web-based languages, adapted and edited into an audio piece. I divided my previous coding works into five-minute segments and arranged them into one continuous track.”

Rather than remaining in the virtual realm, Lee reconstructed the website as a physical installation in the gallery space. Equipment was placed throughout the venue not just as functional devices but as part of the artwork itself. Rhythm flowed through the cables. Melodies wrapped around the space. The sounds transmitted through the machines blended together, making the abstract world of the web feel tangible. Visitors experienced the digital realm not as something distant but as something they could physically sense in the surrounding room.

#호부

재료와 완벽한 페어링을 위한 천착

#Amulet

A Devoted Pursuit of Perfect Pairing with Material

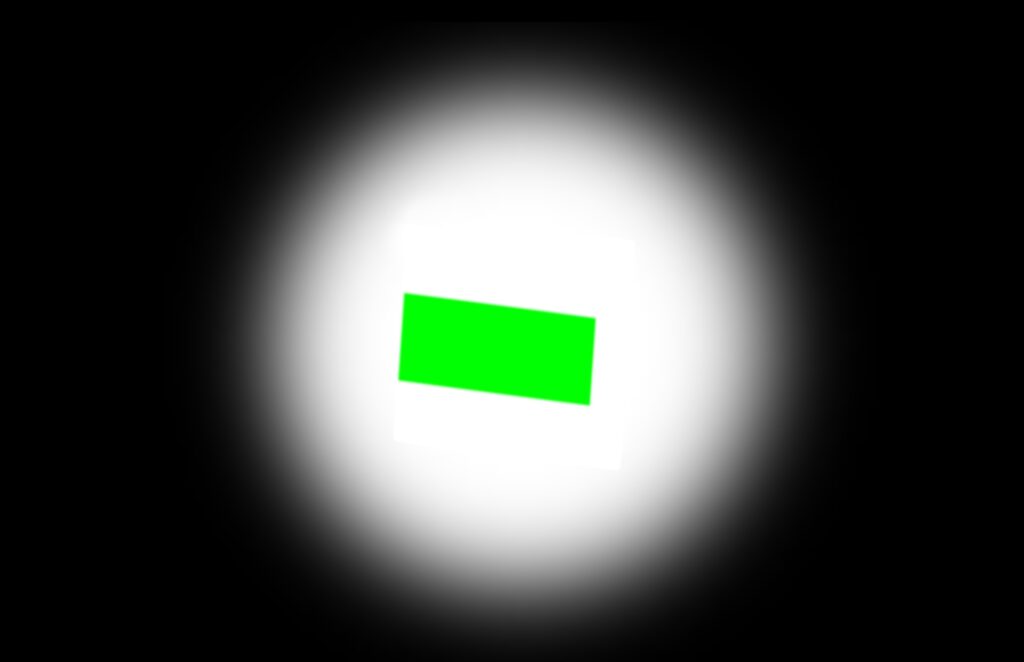

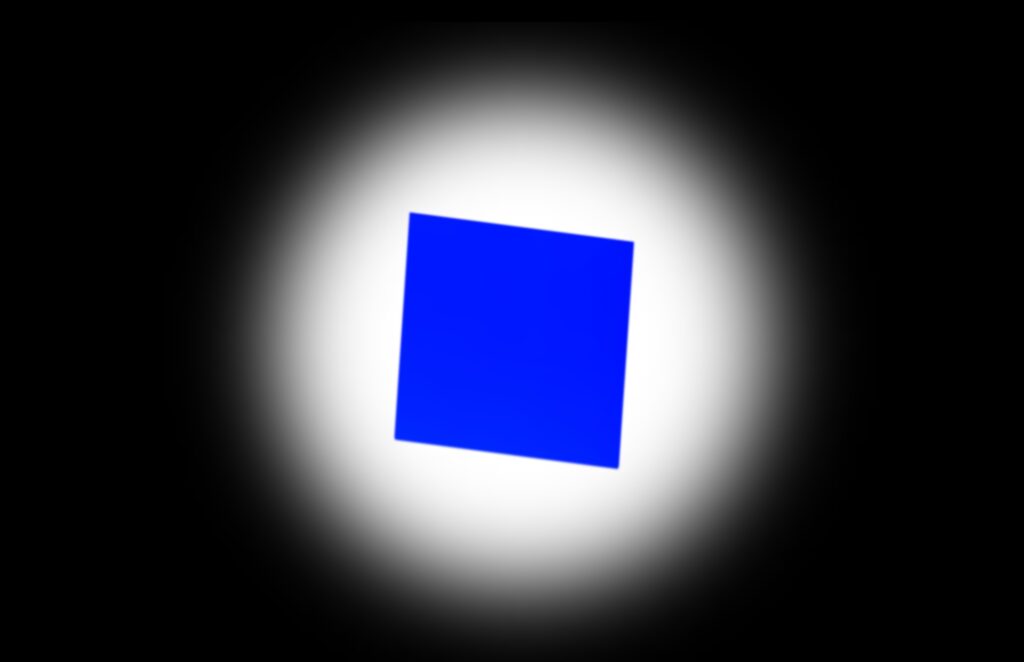

2024년 이현태 작가는 제주갤러리, 인사아트센터에서 《눈에 보이지도 않고, 일정한 모양도 없고, 손으로 잡을 수도 없지》 전시를 열었다. 사운드스케이프Soundscape를 통해 규칙과 우연의 수행성, 그리고 이를 통해 형성되고 성장하는 복잡계複雜系*의 생태와 그 안에서 발견되는 시간성을 탐구했다. 이 전시에서 작가는 ‘호부’라는 작품을 통해 빛과 소리를 우리의 눈앞에 펼쳐보였다.

“‘호부’는 액막이나 부적, 또는 복주머니를 일컫는 말로 종종 옛이야기 속에서 모험을 나서기 위해 집을 떠나는 주인공에게 도움을 주는 조력자인 어머니가 건네는 요술 주머니로 등장하는데요. 이 주머니 안에는 아리송하게도 지푸라기, 돌멩이, 새알 따위가 들어있어 주인공이 그것을 어떻게 여기느냐에 따라 이야기가 달라져요. 빛과 소리를 담은 이 ‘호부’가 누군가에게는 지푸라기, 또 다른 누군가에게는 돌맹이가 되어 자신만의 해석으로 작품의 이야기가 각자의 방식으로 이어지길 바랐어요. 누군가는 데이트하러 전시장에 들어왔을 수도 있지만, 그 역시 그 사람 인생의 한 장면이 될 수 있으니까요. 그분에게도 이 작품이 하나의 호부처럼 작용하길 바랐습니다.”

* 완전한 질서나 완전한 무질서를 보이지 않고, 그사이에 존재하는 계

In 2024, Lee Hyuntae presented the exhibition “You Can’t See It, It Has No Definite Shape, and You Can’t Hold It” at Jeju Gallery and Insa Art Center. Through soundscapes, he explored the performativity of rule and chance, the ecology of complex systems that form and evolve through these forces, and the unique sense of time discovered within them.

One of the central works in the exhibition was titled Amulet. In it, Lee visualized light and sound, bringing them into the viewer’s immediate sensory field. “‘Amulet’ is a word often used to describe a protective charm or lucky pouch,” Lee explains. “In old stories, it’s the magical bundle that a protagonist receives from a mother figure before setting off on an adventure. Inside this pouch are often strange things—straw, pebbles, or a bird’s egg. The story changes depending on how the hero interprets what’s inside. I hope that this piece, which holds light and sound, becomes straw for one person and a stone for another, each viewer continuing the narrative in their own way. Maybe someone just came into the exhibition on a date, but that too is a meaningful scene in that person’s life. I wanted this work to serve as an amulet for them as well.”

누군가에게 호부가 되었으면 하는 건 작가에게도 동일하다. 내가 어떤 재료를 쓰느냐에 따라 동일한 방식으로 작업을 해도 다른 모습의 작품으로 탄생하기 때문이다. 마르셀 뒤샹Marcel Duchamp은 평범한 소변기를 통해 예술의 정의 자체를 바꿔버리며 현대미술사에 한 획을 그은 작품을 만들어냈다. 그만큼 어떤 재료를 통해 자신의 예술 세계를 펼치느냐는 꽤나 아티스트에게 중요하다.

그래서 이현태 작가도 재료를 호부라고 생각하며, 쓸모없어 보일지도 모르는 시멘트 벽돌과 박스 같은 것들이 공공예술의 설치 퍼포먼스를 통해 데이터를 기반으로 빛과 소리를 담아내는 장치가 된다. 그는 이러한 재료들을 꾸준히 실험하며, ‘호부’ 같은 재료와 완벽한 페어링을 이루기 위해 천착하고 있다. 작가는 이제 사람이라는 새로운 ‘호부’를 통해, 또 다른 차원의 협업과 실험을 준비하고 있다. “네덜란드에서 활동할 때 만나던 분인데요. 네덜란드와 일본인 사운드 아티스트와 작업을 할 예정이에요. 9월쯤에 이뤄질 텐데요. 네덜란드 아티스트 M. 마리아 발하우트Maria Walhout는 종교와 관련, 일본인 아티스트 마모루mamoru는 일본의 제국주의 시대에 지배했던 나라의 억눌린 소리를 담아내고 있는데요. 저는 제주 4·3 사건과 관련한 작업을 했던 적이 있기에, 세 명이 모여 어떤 시대 정신이 억압하고 있는 이야기를 소리로 풀어낼 예정이에요.”

이현태 작가에게 예술은 단순히 개인의 감정이나 아이디어를 표현하는 데 그치지 않는다. 그는 예술이 사회 전체의 ‘볼륨’을 키우고, 그것을 통해 우리가 잃어버린 감정이나 기억, 또는 공동체성을 회복할 수 있는 장이 되기를 바란다. 그래서 그는 수많은 데이터 조각들을 빛과 소리로 바꾸어 보이지 않던 것을 보이게 하고, 들리지 않던 것을 들리게 하는 데 집중한다. 그렇게 만들어진 사운드스케이프는 단순히 한 작가의 이야기를 전달하는 것이 아니라, 관객이 스스로의 기억과 감각을 투사함으로써 새로운 이야기가 끊임없이 이어지길 바라는 것이다. 누군가에겐 오래된 기억을 떠올리는 장면이 되기도 하며, 또 다른 이에게는 사회와 역사에 대한 질문을 던지는 계기가 될 수도 있도록.

The idea that something could become an amulet for someone else applies equally to the artist himself. Even when working in the same way, the final piece can look entirely different depending on the materials used. Marcel Duchamp famously redefined the concept of art by presenting an ordinary urinal as a sculpture, leaving a permanent mark on the history of modern art. This shows how critical the choice of material is in shaping an artist’s world.

For Lee Hyuntae, materials themselves are like amulets. Objects that might seem useless, such as cement bricks or cardboard boxes, become devices that carry light and sound through data-based public art installations. Lee continues to experiment with these kinds of materials, always pursuing the perfect pairing, the ideal harmony between medium and message. Now, he is preparing for a new phase of collaboration using a different kind of amulet: people.

“I’m planning a project with two sound artists I met during my time in the Netherlands,” he explains. “Maria Walhout from the Netherlands explores themes related to religion, while Mamoru, a Japanese artist, captures the silenced voices of countries oppressed under Japanese imperialism. Since I’ve worked on projects related to the Jeju April 3rd Incident, the three of us are coming together to explore the stories suppressed by historical and social forces, using sound as our medium. This will take place around September.”

For Lee, art is not simply a tool for personal expression. He believes it should raise the collective volume of society. Through art, he hopes to help recover lost emotions, forgotten memories, and a sense of shared belonging. That is why he focuses on transforming scattered pieces of data into light and sound, making the invisible visible and the inaudible audible.

The soundscapes he creates are not meant to deliver a single narrative. Instead, they invite viewers to project their own memories and sensations onto the work, allowing new stories to unfold. For some, this may awaken long-buried memories. For others, it may serve as a starting point for questioning society and history.

About 이현태

국민대학교 시각디자인학과를 졸업하고 호주에서 Art in Public Space 석사 과정과 네덜란드에서 Artistic Research 석사(Master of Music)를 졸업하였다. 그는 《마인드붐2024: 발 아래 처음, 하늘 아래 마지막》(문화비축기지), 설화 문화전 《포춘랜드-금박》(아모레퍼시픽 신사옥), 《ThomvanHoek, CatooKemperman&HyuntaeLee》(네덜란드) 등 국‧내외 다수의 단체전과 개인전을 진행하며 활발하게 활동하고 있다. 현재, 제주 문화공간 양 레지던시 작가로 활동 중이다.

About Lee Hyuntae

Lee Hyuntae holds a BFA in Visual Communication Design from Kookmin University. He completed his Master’s degree in Art in Public Space in Australia and earned a second Master’s in Artistic Research (Master of Music) in the Netherlands. Lee has actively participated in numerous solo and group exhibitions both in Korea and internationally, including Mind Boom 2024: First Beneath the Feet, Last Beneath the Sky (Oil Tank Culture Park, Seoul), the Sulwha Cultural Exhibition Fortuneland – Gold Leaf (Amorepacific Headquarters, Seoul), and Thom van Hoek, Catoo Kemperman & Lee Hyuntae (The Netherlands). He is currently based in Jeju, where he is an artist-in-residence at Cultural Space Yang. Lee Hyuntae holds a BFA in Visual Communication Design from Kookmin University. He completed his Master’s degree in Art in Public Space in Australia and earned a second Master’s in Artistic Research (Master of Music) in the Netherlands.

Lee has actively participated in numerous solo and group exhibitions both in Korea and internationally, including Mind Boom 2024: First Beneath the Feet, Last Beneath the Sky (Oil Tank Culture Park, Seoul), the Sulwha Cultural Exhibition Fortuneland–Gold Leaf (Amorepacific Headquarters, Seoul), and Thom van Hoek, Catoo Kemperman & Lee Hyuntae (The Netherlands). He is currently based in Jeju, where he is an artist-in-residence at Cultural Space Yang.