사운드 디자인의 미래가 들리나요 사운드 아티스트 유리 스즈키

Can You Hear the Future of Sound Design? Sound artist Yuri Suzuki

ABOUT THE INTERVIEWEE 유리 스즈키 Yuri Suzuki

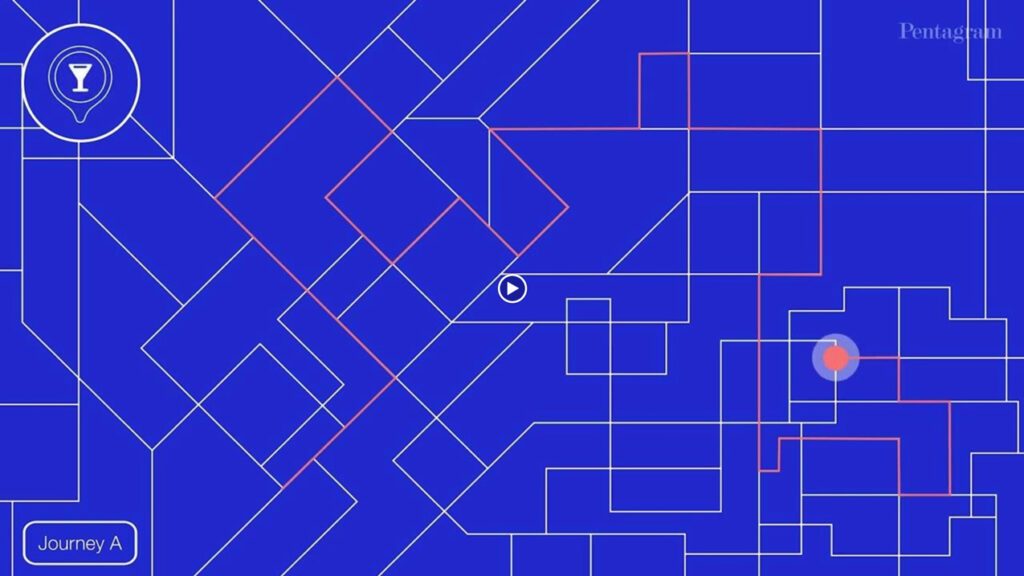

런던을 기반으로 활동하는 사운드 아티스트이자 디자이너. 산업 디자인을 전공한 뒤 음악과 기술, 소리와 물성 간의 관계를 연구해왔다. 뮤지션 윌아이엠, 제프 밀스 등과 함께 음악을 제작하는 뮤지션이자 구글과의 협업으로 AR을 활용해 주변 사물 기기를 악기 삼아 연주할 수 있는 ‘AR 뮤직 키트’ 앱을 만든 디자이너로 활동했다. 뉴욕 MoMA, 런던 테이트 브리튼, 무담 룩셈부르크 등에서 사운드 경험 전시를 연 작가이기도 하다. 2018년부터 펜타그램 런던의 파트너로 일하고 있다.

ABOUT THE INTERVIEWEE Sound artist Yuri Suzuki

A sound artist and designer based in London, UK. He majored in industrial design and has studied about the dynamics of music, technology, sound, and material property. He has collaborated with other international musicians including will.i.am and Jeff Mills. He also developed the ‘AR Music Kit’, an Android phone application to create virtual musical instruments with piece of papers and other simple objects in collaboration with Data Arts Team from Google. His work of sound experiences was exhibited at the MoMA in New York City, Tate Britain in London, and Mudam in Luxembourg. He has been working as a partner at Pentagram London since 2018.

우리가 향유하는 물건에 대한 기억이란 결국 물건과 맺은 다양한 상호작용의 결과다. 시각적인 형태에서 오는 미감이나 소재에 따른 촉감, 특유의 향기 등이 어우러져 총체적인 경험을 완성하기 때문이다. 유리 스즈키Yuri Suzuki는 여기에, 늘 노출됐지만, 우리가 종종 간과하는 사운드 디자인의 풍부한 가능성을 이야기한다. 이를테면, 전 세계적 코로나19 위기가 도래한 2020년, 스즈키는 팬데믹의 소리를 수집하는 크라우드 소싱 프로젝트 〈지구의 소리 : 팬데믹 챕터〉를 진행했다. 세계 각지에서 봉쇄 기간 접했던 소리를 담은 파일 500여 개가 모였다. 집에서 요리하는 소리부터 구급차 사이렌 소리, 온라인 화상 미팅 연결음 등이었다. 이 소리들은 또한, 대형 지구본을 형상화한 매끄러운 검은색 구조물에 소리를 제출한 지리에 맞춰 디지털 렌더링으로 입력됐다. 사람들은 대형 지구본에 이리저리 귀를 기울이며 전 세계인이 따로 또 같이 경험한 삶의 순간을 느낄 수 있었다. 거리두기에 지친 사람에게 무엇보다 필요한 것은 연결감이었기에 이들은 세심한 청각적, 시각적 경험 디자인을 통해 개개인이 세상의 일부라는 감각을 되찾을 수 있었다. 그에게 소리는 메시지를 담은 매개체이자 솔루션, 무한한 가능성이다.

The memories of things we enjoy are the result of various interactions with those things. This is because the aesthetic sense from the visual form, the tactile sense from materials, and a unique fragrance harmonize to complete one’s overall experience. Additionally, Yuri Suzuki talks about the rich potential of sound design to which we have always been exposed to but have often overlooked. For example, when the COVID-19 pandemic broke out across the world in 2020, Suzuki conducted a crowdsourcing project called “Sound of The Earth: The Pandemic Chapter” in a bid to collect some sounds associated with the pandemic. About 500 files containing sounds people encountered during the lockdown were collected from all over the world. They included the sound of cooking at home, the sound of an ambulance siren, and the sound of an online video meeting. These sounds were mapped onto a digital rendering of the globe—a smooth black structure—based on the location in which they were captured. People listened to the large globe and could feel moments of life that people around the world had experienced both separately and together. People who are tired of social distancing needed a sense of connection more than anything else. And through tenacious auditory and visual experience design, they were able to regain their sense that individuals were part of the world. For the artist, sound is a medium with messages, solutions, and infinite possibility.

Q1.

먼저, 사운드 디자인에 매료된 계기가 궁금하다. 대학 졸업 후 기업형 아트 유닛 ‘메이와덴키Maywa Denki’에서 어시스턴트로 일했다고 들었다. 메이와덴키를 이끄는 두 형제는 기업가와 예술가의 경계에서 중소 제조기업의 운영방식을 콘셉트 삼아 엔지니어 유니폼을 입은 채 ‘작품’을 ‘제품’이라 일컬으며 대량 생산을 통한 판매를 추구하는 한편, 시연회를 포함해 도서 출판, 비디오 제작 등 전방위적 예술 퍼포먼스를 펼치는 독특한 작가들 아닌가.

어린 시절부터 음악 애호가인 아버지와 각종 기기를 즐겨 다루는 할머니 덕에 다양한 음악이나 악기, 기계에 노출된 환경에서 자랐다. 카시오톤 같은 휴대용 키보드나 텍사스 인스트루먼츠사의 ‘스피크 앤 스펠Speak and Spell’(1978년 유럽 하계 CE 전시회에서 발표된 말하는 유아용 장난감. 단어를 입력하면 발음을 소리 내 읽어주는 교육용 장난감이었는데 당시 새로운 디지털 신호처리 체계가 최초로 적용된 혁신적인 음성 프로세싱으로 업계에서 큰 주목을 받았다.)을 줄곧 갖고 놀았고 그런 기기가 내는 원시적인 사운드에 매료되었다. 메이와덴키는 오늘의 나를 있게 한 몇 안 되는 멘토다. 그들은 아트, 디자인, 음악에 대한 방대한 지식을 가지고 있었다. 어시스턴트로 일하는 5년 동안 내게 무엇을 가르쳤다기보다 어떤 결과물을 실제로 제작하고 구현하는 것을 몸소 보여주었다. 무엇보다 그들의 비즈니스 모델이 상당히 특별했는데, 자신의 아트워크를 하면서 콘서트와 음반 제작, 머천다이징까지 진행했다. 크리에이터로서 매우 독특한 입지가 아닐 수 없다. 나 역시 이런 방식에서 영감받아 현재 하나의 카테고리에 정확히 속하지 않고 여러 분야에 걸쳐 다양한 협업으로 작업하는 방식을 선호한다.

Q1.

First, I wonder why you were first fascinated by sound design. I heard that you worked as an assistant at the enterprise-styled art unit called Maywa Denki after graduating from college. The two brothers that lead Maywa Denki are unique artists who adopt the management style of small and medium-sized-manufacturers as their business model, and the two brothers remain on the border between business people and artists. They wear engineering uniforms, call artworks “products,” and pursue sales through mass production while performing all-round art performances, including showcases, book publishing and video production.

Since my childhood, thanks to my father, who was a music lover, and my grandmother, who enjoyed handling a wide range of devices, I grew up in an environment exposed to a variety of music, instruments, and machines. I usually played with a portable Casiotone keyboard and a Speak and Spell from Texas Instruments, which was a talking baby toy presented at the 1978 Summer Consumer Electronics Exhibition in Europe. It was an educational toy that reads the pronunciation of a word the user enters aloud. Speak and Spell received great attention from the industry for its innovative voice processing—the first time a new digital signal processing system had been applied. I was fascinated by the primitive sound of such devices. Maywa Denki is one of the few mentors who made me who I am today. They had vast knowledge concerning art, design, and music. During my five years as an assistant, they proved, at least to me, that they could produce and implement certain results as opposed to teach me anything directly. Most of all, their business model was quite special, and while working on their art, they conducted concerts, produced records, and even sold merchandise. As a creator, it is a very unique position. Inspired by their method, I also prefer to work through various collaborations across different fields, not pigeonholing myself to one category of art.

Q2.

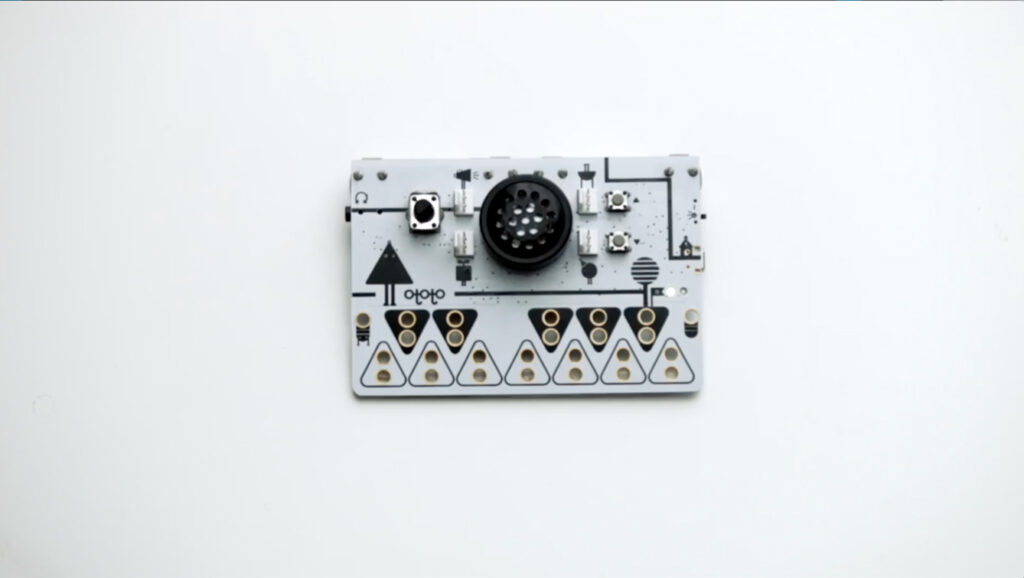

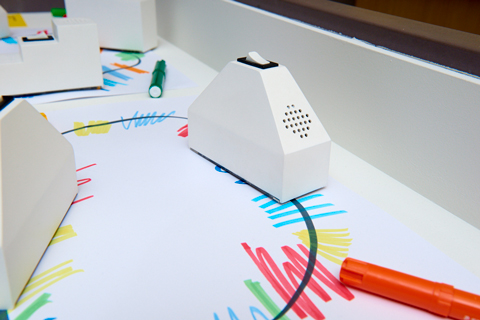

당신의 디자인은 직관적이고 쉽게 즐길 수 있다. 바나나와 식물 잎 등에 악어 클립을 연결해 전자기판으로 연주하는 키트 ‘오토토’를 비롯해 어른과 아이 모두 즐길 수 있는 일종의 ‘장난감’을 만들어왔는데.

개인적으로 난독증이 있기 때문에 글을 쓰거나 읽는 것에 어려운 점이 많았다. 그래서 더욱 단순하고, 쉽고, 간단한 상호작용의 중요성을 스스로 알아차렸다. 오토토는 상자에서 꺼내자마자 별도의 전원 버튼 없이도 바로 작동이 될 정도로 매우 간단하다. 어렸을 적부터 나는 가장 기본적인 음을 사용한 전자음악을 만들고 싶었지만 커리어를 시작한 시점에도 직접 프로그래밍까지 하기는 너무 어려워서 전문가에게 별도로 작업 의뢰를 하는 식으로 음악을 만들어왔다. 그래서 디자인을 할 때마다 늘 아이들도 가지고 놀 수 있을 법한 인터페이스를 중시하면서 동시에 복잡하고 정교한 작업도 가능한 퀄리티를 추구했다. 내가 생각하는 이상적인 장난감 혹은 디자인은 작고 단순해 보이지만 결국 수많은 다양성으로 확장할 수 있는 것이다.

Q2.

Your designs are intuitive and made easy to enjoy. You have created a kind of “toy” that both adults and children can enjoy, including the OTOTO kit, which is played with an electronic board by connecting crocodile clips to bananas and plant leaves.

Personally, I had a lot of difficulties reading and writing because of my dyslexia. This made me realize the importance of simpler and easier interactions. In fact, OTOTO is so uncomplicated to use—it doesn’t even have a separate power button—that it’s up and running as soon as you take it out of the box. Since I was young, I’ve wanted to make electronic music using the most basic notes, but even at the start of my career, it was too difficult to do any programming by myself, so I’ve been making music by asking experts to work on it. Whenever I design, I’ve always valued an interface that children could play with, while at the same time pursuing quality that allows complex and sophisticated work. My ideal toy or design looks small and simple, but in the end it can be used in diverse ways.

Q3.

수많은 신기술이 빠르게 쏟아지는 시대에 낯선 기술이 삶에 자연스레 스며드는 건 모든 디자이너의 과제다. 첨단 기술이 삶의 일부가 되고 추억이 되기 위해 중요한 것은 무엇일까?

무엇보다 기술이 우리에게 무엇을 해줄 수 있는지 사람들을 쉽게 이해시키는 게 중요하다. 아이폰과 같은 작고 네모난 박스가 우리에게 해줄 수 있는 것이 복잡다단해지면서 우리는 그 안에서 실제로 무엇이 어떻게 작동하는지 점점 모르고 있다. 촉감을 동반하는 물성(tactility) 또한 사라지고 있다. 창의적인 작업은 마우스 클릭이나 자판을 두드리는 일 이상의 접촉이 필요하다. 내가 하는 사운드 디자인도 결국 이를 만질 수 있어야 한다. 그다음으로 중요한 것은 얼마나 사람들에게 관심을 유발하느냐(inviting) 여부다. 갤러리, 뮤지엄, 공공공간에 세우는 예술품은 반드시 콘텐츠가 있어야 하고, 관객에게 경험을 제공하면서 작가의 메시지를 전달하는 행위가 완성된다. 즉 어느 방식으로든 관객이 작품을 사용해야 하는데 보통 사람들은 예술 조각물이나 금속 등으로 된 형체를 만지기 꺼린다. 그래서 나는 되도록 친근한 색상과 호기심을 자극하는 모양으로 놀이터처럼 연출한다. 사람들이 작품에 다가오고, 기꺼이 경험한다면 그 프로젝트는 성공적이라고 말할 수 있다.

Q3.

In an age when numerous new technologies are rapidly being introduced, unfamiliar technologies naturally permeate our lives, giving designers some kind of extra task to deal with. What’s important for advanced technology to become part of our lives and memories?

Above all, it’s important to enable people to easily understand what technology can do for us. As a small rectangular box like the iPhone becomes a lot more complicated, we are increasingly unaware of what is actually going on inside it. The tactility that accompanies the touch is also disappearing. Creative work requires more contact than the click of a mouse or tapping on a keyboard. The sound design I do would eventually be made possible when I can deal with the technology end of it. The next important thing is how much interest can be drawn from people or how inviting it is. Works of art to be placed in and around galleries, museums, and public spaces should always include content, and as they provide experiences to viewers, the act of delivering an artist’s message(s) is completed. In other words, viewers must use a work in one way or another even though people are reluctant to touch artistic sculptures or metal figures. Thus, I make my work like a playground, with friendly colors and curious shapes, as much as possible. If people come closer to the work and are willing to experience it firsthand, the project can be said to be successful.

Q4.

사운드 디자인은 소음을 소리 혹은 음악으로 바꾸는 행위다. 결국 주어진 환경을 변형하고 새롭게 조합해 사람들의 인식을 바꾸는 과정이 아닐까 싶은데, 성가신 환경을 기분 좋은 편안함으로 변화시킬 때 가장 중요한 접근 방식은 무엇인가?

우선, 사람마다 소리에 반응하는 선호도가 매우 다르다는 것을 알아야 한다. 무엇이 좋은 소리인지 한마디로 정의 내리기 어렵다는 뜻이다. 사운드 프로젝트를 진행할 때, 하나의 사운드를 100명에게 들려주고 10%만 좋아해도 성공이라고 판단하는 이유다. 사람은 음성 정보에 매우 민감하다. 그만큼 가장 큰 다양성이 넘쳐나는 분야가 아닐까 싶다. 적어도 나에게 소음이란 무질서, 통제 불능, 혼돈과 연결되는 개념이다. 반대로 타이밍, 피치, 편집 등이 조화롭게 조정된 상태가 음악이다. 소음에 질서를 더하면서 사람의 인식을 바꿀 수 있는 게 매우 흥미롭다. 료지 이케다Ryoji Ikeda와 카르슈텐 니콜라이Carsten Nicolai 같은 재능 있는 뮤지션은 각종 디지털 사운드를 하나의 리듬으로 묶어낸다. 음의 프로세스를 만들고 순서에 맞게 배치하면 음악이 완성된다고 생각한다.

Q4.

Sound design is the act of converting noise into sound or music. In the end, I think it’s a process of transforming a given environment and creating new combinations to change people’s perception. That said, what’s the most important approach when transforming a troublesome environment into feel-good comfort?

First of all, we should note that each person has a very different response to sound. This means that it’s difficult to define what a good sound is in a word. This is also why when conducting a sound project, it is considered successful if one sound is played for 100 people and only 10 percent of them like it. People are very sensitive to voice information. Therefore, I think the field of sound is full of diversity. At least in my case, noise is a concept connected to disorder, out of control, and confusion. On the contrary, music is in a state where timing, pitch, editing, etc. are harmoniously adjusted. It’s very interesting to be able to change people’s perception by adding order to noise. Talented musicians such as Ryoji Ikeda and Carsten Nicolai combine various digital sounds into one rhythm. I think music is completed by creating sound processes and placing them in order.

Q5.

전기차 시대가 도래하며 전통적인 자동차에서 느끼던 사운드 경험이 달라지고 있다. 〈전기차를 위한 소리 환경(Soundscape for Electric Cars)〉이라는 당신의 리서치 프로젝트는 사용자와 상호작용할 때 바뀌는 각종 사운드 설계 시 주의해야 할 점들을 강조한다.

전기차의 사운드 디자인은 그 중요성이 엄청난데 비해 충분한 논의가 이뤄지지 않고 있다. 속도와 안전과 직결되는 엔진 사운드에 특히 신중하게 접근해야 하고, 인간과 기계 사이의 심리적 측면을 발전시키는 것이 중요하다. 내가 고안한 사운드 중 하나는 기존의 엔진 사운드를 대신해 차량의 스피드에 따라 각기 다른 주파수의 피치를 울리는 것이다. 만일 전기차가 가속할 때 부드럽게 상승하는 피치의 주파수로 차량의 속도를 인지하면 어떨까? 이는 소음 공해도 없을뿐더러 청력이 약한 이에게도 충분히 알림을 전달한다. 또 한 가지는 AI 머신 러닝 기술을 탑재해 차량의 위치나 시간, 사용자의 운전 패턴에 반응해 시동을 거는 소리부터 깜빡이 소리, 경적 등 모든 사운드를 끊임없이 새롭게 구성해 들려주는 것이다. 마치 사용자가 차량을 악기처럼 연주하듯, 언제 어디로 어떻게 운전하느냐에 따라 상황에 어울리는 사운드를 커스터마이징 하는 개념이다. 무엇보다도 차량에 사용하는 모든 사운드는 신선한 자극을 주면서 성가시지 않은 수준, 그 중간에 있어야 하며, 청력이 약한 이를 포함해 모든 사용자에게 적용 가능한 보편성을 띠어야 한다.

Q5.

With the advent of the electric vehicle era, the sound experience people have had in traditional cars is changing. Your research project “Soundscape for Electric Cars” emphasizes the design considerations for various sounds that change when interacting with users, right?

The sound design of electric vehicles is of great importance, but sufficient discussion has not been made. In particular, engine sound, which is directly related to speed and safety, should be approached carefully, and it is important to develop psychological aspects between humans and machines. One of the sounds I devised is to sound pitches of different frequencies according to the speed of the vehicle, instead of the existing engine sound. According to one study, electric vehicles are 40 percent more likely to have pedestrian contact accidents than regular engine vehicles. This is because there is no engine sound that warns pedestrians. How about recognizing the speed of the vehicle at a frequency of a pitch that rises smoothly when the electric vehicle accelerates? This provides no noise pollution, and also provides sufficient notification even to those with hearing loss. Another sound pattern I devised is to make a car equipped with AI machine learning technology to constantly reorganize and play all sounds, ranging from the sound of starting the vehicle to the sound of turn signal lamps and horns in response to the location, time, and the user’s driving patterns. This is a concept that customizes sounds suitable for different situations depending on when, where, and how the user drives the vehicle, almost as if a user is playing the vehicle like a musical instrument. Most of all, every sound used in a vehicle should be at a refreshing—not annoying—level, or somewhere in-between, and should have universal applicability to all users, including those who are hearing impaired.

‘Acid Brass’ presented by British artist Jeremy Deller

Q6.

사운드 디자인의 개념에서 정반대의 것들이 뜻밖의 조화로움을 일궈낸 사례가 있을까?

바로 생각나는 멋진 조합이 있다. 영국의 예술가 제레미 델러가 선보인 〈애시드 브라스Acid Brass〉(1997)다. 브라스 밴드 윌리엄스 페어리 밴드Williams Fairey Band가 애시드 하우스 음악을 연주하는 프로젝트인데, 애시드 하우스는 영국에서 80~90년대 인기를 끈 전자음악 장르다. 제레미 델러는 전통적인 브라스 밴드가 테크노풍의 애시드 하우스 주요 히트곡을 연주하며 얼핏 아무런 관계가 없거나 상반된 주제로 보이는 두 주체로부터 훌륭한 하모니를 만드는 데 성공했다. 현란한 전자음을 기본으로 하는 애시드 하우스는 후기 산업사회의 산물이며 금속 악기로 연주하는 브라스 밴드 또한 한 시대의 산업을 상징한다는 점에서 오묘한 연결고리가 성립하지 않나 싶다.

Q6.

In terms of sound design, is there any case where opposites created unexpected harmony?

There is a great combination that comes to mind right away. Acid Brass began in 1997 by British artist Jeremy Deller. It was a project in which the Williams Fairey Brass Band played acid house music, an electronic music genre that was popular in the UK in the 1980s and ’90s. Jeremy Deller let the traditional brass band perform major techno-inspired acid house hits, and succeeded in creating great harmony from two seemingly unrelated, opposing sounds. Acid house, which is based on flashy electronic sounds, is a product of a post-industrial society, while a brass band playing with metal instruments also symbolizes the industry of an era, so I think there’s a subtle connection between them.

글 김은아

프리랜스 에디터. 《매거진B》, 《월간 디자인》에서 일하며 국내외 동시대 크리에이티브를 관찰하고 예술가, 건축가, 디자이너, 기업가 등을 인터뷰했다.

Contributor Eunah Kim

Kim is a freelance editor. She has observed contemporary creators in different fields, and interviewed artists, architects, designers, and businesspeople while working for Magazine B and Design magazine.