자동차의 존재론에 대한 근본적인 반성 : ‘Opposites United’에 대한 생각을 바탕으로

A Fundamental Reflection on the Ontology of Automobiles: in Relation to the Concept of Opposites United

요즘 부쩍 자주 논의되는 기후변화 문제는 인류가 쌓은 성과에 대해 근본적인 반성을 촉구하고 있다. 자연을 무한정 착취하는 근대적 방식이 과연 앞으로도 가능할지, 자동차와 플라스틱 등 근대를 상징하는 산물이 이대로 계속 존재할 수 있는지, 깊은 성찰이 필요한 의제가 쏟아진다. 이제껏 당연시하던 대상의 존재 근거에 대해 다시 생각하게 만드는 것이다. 그래서인지 자동차나 플라스틱을 아예 없애자는 사람들도 등장했다. 그런데 그들이 잊고 있는 사실이 있다. 자동차와 플라스틱은 우리 삶 속 보이지 않는 부분까지 세세히 스며들어 있기에 ‘현대인’이란 존재의 바탕을 이루고 있다는 점이다. 이미 우리는 ‘자동차 인간’이며, ‘플라스틱 인간’이다. 더는 뼈와 살로만 이루어진 자연의 존재가 아니다.

Climate change, a subject constantly in the news these days, calls for fundamental reflection on the achievements of humankind. There are many things that require us to profoundly reflect upon. This includes whether modern methods of indefinitely exploiting nature can be continued in the future and whether modern-day symbolic products, such as automobiles and plastics, can continue to exist as they do today. This makes us reconsider the existential basis of the objects that we have taken for granted over countless years. Perhaps that is why some people want to dispense of cars and plastics altogether. However, there is a fact that they have forgotten. Cars and plastics form the existential background of modern human beings because they have slowly permeated even the invisible parts of our lives. We are already “automotive humans” and “plastic humans”; we are no longer natural beings made up solely of bones and flesh.

“이미 우리는 ‘자동차 인간’이며,

‘플라스틱 인간’이다. 더는 뼈와 살로만 이루어진

자연의 존재가 아니다.”

가끔 자동차 없는 삶을 유토피아처럼 말하는 사람들이 있다. 그들의 주요 레퍼토리 중 하나가 “걸으면 좋다”인데, 세상에서 제일 듣기 싫은 말이다. 사경을 헤매는 중환자가 걸어서 병원에 갈 수 있을까? 갓 태어난 아기가 걸어서 집에 갈 수 있을까? 군대에서 400km에 달하는 거리를 빠른 속도로 걷는 ‘천리 행군’을 하다 보면 너무 힘들어서 차라리 강물에 뛰어들거나 다리라도 확 부러져 버렸으면 하는 생각이 든다. 그래도 걷는 게 좋을까? 물론 좋을 때도 있다. 사지에 문제없고 건강하다는 전제가 있어야 하겠지만. 이 세상에는 약한 사람, 다친 사람, 장애가 있는 사람, 무거운 짐을 든 사람, 너무나도 급하게 움직여야 하는 사람 등 걸을 수 없는 인간이 수두룩하게 많다. 걷는 행위를 초월하는 자동차야말로 사람을 현대인으로 존재하게끔 만드는 중요한 토대다. 단순한 도구나 수단에 머물지 않는 것이다.

Sometimes there are people who say that life without cars would bring about a utopia. One of their main arguments is that it is better to walk. That is the worst thing for me to hear in the world. Can a seriously ill patient walk to the hospital? Can a newborn baby walk home? When in compulsory military service in Korea, soldiers march 400 kilometers for training and need to do so quickly. It is so demanding that one feels like jumping into a river or having their leg broken rather than doing it. Do you still think it is better to walk? Of course, there are times when walking is best. The premise is that you have no problem with your limbs and that you are healthy, though. There are countless people in the world who cannot walk freely, such as weak people, injured people, those with disabilities, people with heavy loads, and people who have to move quickly. It is only cars that transcend walking as an important foundation that allows us to exist in the modern age. Essentially, cars are not simply just vehicles.

“걷는 행위를 초월하는 자동차야말로 사람을

현대인으로 존재하게끔 만드는 중요한 토대다.

단순한 도구나 수단에 머물지 않는 것이다.”

세상에서 플라스틱을 퇴출하자는 의견도 마찬가지다. 플라스틱 하면 사람들은 비닐봉지나 일회용 빨대처럼 일상에서 흔히 볼 수 있는 예들을 떠올린다. 이는 사물로서의 플라스틱이다. 그들이 잊고 있던 사실 중 하나는 이 세상 모든 전깃줄을 감싸는 피복의 재료가 플라스틱이란 점이다. 친환경을 위해 플라스틱 대신 나무 제품을 쓰는 사람들은 탁자, 마룻바닥, 데크를 막론하고 나무 제품 겉면에 플라스틱의 친척이자 석유 화합물인 도료가 발린다는 점을 간과한다. 자동차와 플라스틱의 존재 근거에 관한 물음은 그 대상을 현대인으로 확장한다.

The same goes when it comes to people’s opinion that plastics should be removed from the world. With respect to plastics, many people think of common examples in everyday life, such as plastic bags and disposable drinking straws. These are examples of plastics in the form of objects. One of the things these same people neglect to remember is that plastic is the material of the sheath that surrounds all the electrical wires in the world. People who use wooden products instead of plastics for eco-friendly purposes overlook the fact that petroleum compounds—relatives of plastics—are painted on the surface of the wood products, whether tables, floorboards, or decks. Questions about the existential basis of automobiles and plastics have been extended to modern people.

“자동차와 관련해 우리는 중대한 존재론적

문제와 마주한다. 자동차가 존재해야 하는 이유와

더 이상 존재하지 않아야 하는 이유가

서로 부딪히는 극한 대립의 한 중간에

현 인류는 놓여 있다.”

자동차와 관련해 우리는 중대한 존재론적 문제와 마주한다. 자동차가 존재해야 하는 이유와 더 이상 존재하지 않아야 하는 이유가 서로 부딪히는 극한 대립의 한 중간에 현 인류는 놓여 있다. 존재론은 ‘있다는 것이 무엇이냐’는 문제를 다루는 철학의 한 분야다. 있다는 것에 대한 질문은 무척 단순해 보이지만 절대 그렇지 않다. 이 세상에 존재하는 것은 그 대상이 돌멩이든 신이든 한 가지 양상으로만 존재하지 않는다. 변화(becoming), 현존(existence), 실체(substance), 실제(actuality), 실재(reality), 본질(essence) 등 실로 다양한 양태로 존재한다. ‘있음’의 반대는 ‘없음’이 아니라 있다가 사라짐이며, 때로는 있는 거 같은데 없거나, 있지만 소용이 없으며, 나는 있다고 하는데 저 사람은 없다 하기도 한다. 이처럼 존재론은 당연히 존재한다고 믿어 왔던 것의 근거를 뿌리부터 파헤친다.

With regard to automobiles, we face a significant ontological problem. Today, people are placed in the middle of an extreme confrontation between the reason why cars should exist and why they should no longer exist. Ontology is a branch of philosophy that deals with the issue of what it means to exist. The question about existing seems very simple, yet it is never that simple in real life. What exists in this world does not exist in only one form, whether it is a stone or a god. The organic and inorganic worlds exist in a wide variety of ways, such as becoming, existence, substance, actuality, reality, and essence. The opposite of “existing” is not simply “not existing”; it is existing and then disappearing. Sometimes, there is something or someone that seems to exist but does not exist; other times they are useless even though they exist; still other times I believe something exists but another person says it does not. As such, ontology digs deep into the basis of what has been believed to exist.

“자동차에 대한 존재론은 과연 자동차가 이 세상에 있어야 하는지 근본적으로 묻는다. 자동차가 발명된 이후 걸어온 길은 기술적인 변화뿐 아니라 동시에 자동차의 존재 방식의 변화였다. 흥미로운 지점은 자동차를 위협한다고 간주하던 요소들이 결국 자동차로 편입됐다는 것이다.”

자동차에 대한 존재론은 과연 자동차가 이 세상에 있어야 하는지 근본적으로 묻는다. 자동차가 발명된 이후 걸어온 길은 기술적인 변화뿐 아니라 동시에 자동차의 존재 방식의 변화였다. 흥미로운 지점은 자동차를 위협한다고 간주하던 요소들이 결국 자동차로 편입됐다는 것이다. 자동차는 이질적인 타자를 흡수하며 변화하고 발전한다. 예컨대, 20세기 말 자동차 회사들은 전자회로가 자동차에 들어오는 것에 적극적으로 반대했다. 엔진, 변속기, 서스펜션, 차체 등 전통적인 자동차 분야에서 평생 전문가로 살아온 사람들과 기업 입장에서 전자공학이란 이질적인 기술은 위협이나 마찬가지였다. 하지만 이제 전자공학, 나아가 정보공학이 자동차에서 차지하는 위상은 그 어떤 설명도 필요 없는 상황이 되었다.

With ontology regarding cars, it fundamentally asks whether cars should exist in this world. The path since the invention of the automobile has shown not only technological changes, but also changes in the way cars exist. An interesting point is that the factors which had been thought to threaten cars in the past were eventually incorporated into cars. Cars change and develop by absorbing heterogeneous Others. At the end of the 20th century, for example, automakers were very vocal when they opposed electronic circuits to be installed in cars. From the perspective of people and companies that had long been experts in traditional automotive fields such as engines, transmissions, suspension, and car bodies, the heterogeneous technology of electronic engineering was equivalent to a threat. Today, however, the status of electronics and even information engineering in automobiles requires no explanation at all.

“자동차임을 부정하는 것을 소화해야 자동차는 그 존재가 유지된다.”

자동차도 마찬가지다. 자동차임을 부정하는 것을 소화해야 자동차는 그 존재가 유지된다. 차체는 녹슬지 않게 도장이 되어야 하고, 실린더 블록은 계속 냉각되어야 하며, 동력원과 전력도 유지되어야 한다. 이들은 자동차를 동일자로 남게끔 하는 물리적인 요소들이다. 자동차는 국제 정세의 영향도 받는다. 1973년 일어난 ‘오일 쇼크’가 좋은 사례다. 거대한 자동차가 지배하던 미국 자동차 시장에서 크기가 작고 연비가 좋은 일본 차가 인기를 끈 게 그 무렵이다. 그때부터 ‘연비’ 개념은 자동차에서 빼놓을 수 없게 됐다. 오일 쇼크라는 위기가 자동차에 새로운 캐릭터를 부여한 것이다.

Let’s discuss a philosophical topic a little further. In order for something to remain the same, it must never stay still. If a person is to remain a person, they must deny the elements that deny themselves. Let’s say one is not breathing. If they don’t breathe, they will die soon. If they don’t want to die, they have to attempt to breathe. If they suffer from metabolic damage for a prolonged period of time, they will die. Thus, if they don’t want to die, they should constantly accept air and nutrients from the outside world. Only when they shun the elements of denial that lead to death will they stay alive. In other words, they must deny the Other(s) to maintain the Same. The Same cannot be maintained if people do not respond to the hostilities imposed upon them by external elements and are closed to everything without accepting anything from the outside.

“환경 위기로 인해 자동차를 지탱해 온 내연 기관이 부정당하고, 사적 소유물로서의 위치가 부정당하고 있다.”

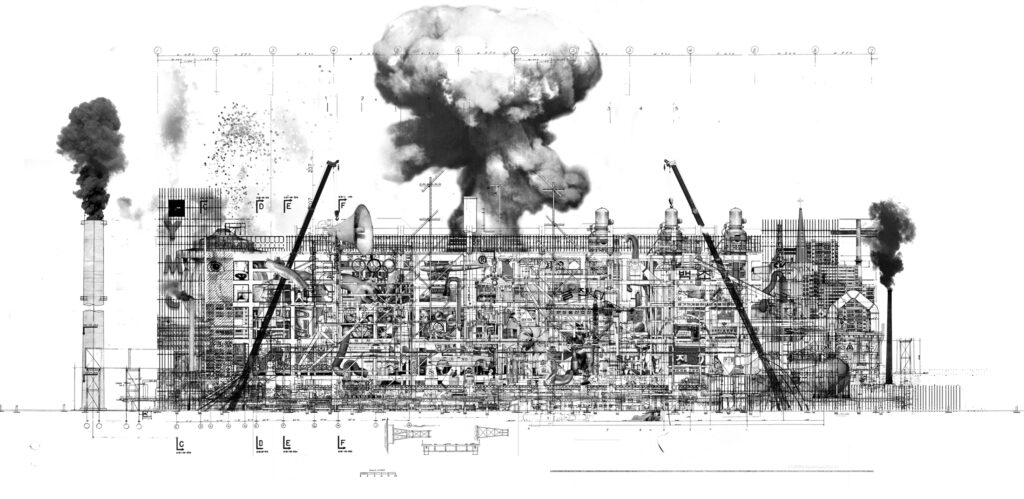

이제 자동차가 직면하는 타자는 ‘환경 쇼크’다. 1885년 카를 벤츠Karl Banz가 발명한 이래 자동차는 내연기관으로 동력을 얻고 특정 소유자가 운전하며 달리는 형태였다. 100년 이상 유지된 이런 패러다임이 부정당하는 시대가 도래했다. 환경 위기로 인해 자동차를 지탱해 온 내연 기관이 부정당하고, 사적 소유물로서의 위치가 부정당하고 있다. 전기차, 공유 플랫폼, 자율주행차 등이 자동차의 새로운 패러다임으로 등장했다. 하지만 이들이 인류에게 확실한 광명 세상을 열어줄지는 아직 미지수다. 지금은 막 동이 트기 시작한 새벽이기 때문이다.

Now, the Other that cars face is the “environmental shock.” Since Karl Benz’s invention in 1885, cars have been powered by internal combustion engines and driven by an owner. This paradigm has been maintained for more than 100 years, but a new era has arrived. Electric vehicles, shared platforms, and self-driving cars have emerged as new paradigms for automobiles. However, it remains to be seen whether they will open up a brighter world for people. This is because a new era for automobiles has just begun.

“한 가지 확실한 점은 새로운 패러다임이 정착하더라도 완전한 해결을 보장하지 않는다는 거다.”

한 가지 확실한 점은 새로운 패러다임이 정착하더라도 완전한 해결을 보장하지 않는다는 거다. 세월이 가면 다시 자동차의 정체성을 부정하는 어떤 요인이 나타나고 또다시 패러다임에 변화가 감지될 것이다. 변화는 자동차에 낯설지 않다. 자동차는 그 시작부터 사회적이고 정치적인 현상이었기 때문이다. 끝없는 변화가 예정된 운명의 수레바퀴에서 자동차가 고심해야 하는 핵심은 바로 혁신이다. 이는 더 많은 제품을 파는 방법을 모색하는 단계에서 나오지 않는다. 올바른 혁신은 인간에게 자동차가 어떤 존재인지 깊이 고민하는 과정에서 탄생한다. ‘expect the unexpected’란 문구가 떠오르는 이유다.

One thing is certain: even if a new paradigm is established, it does not guarantee a complete solution. As time goes by, there will be some factors that deny the identity of cars again, and changes in the paradigm will be detected once more. Changes are not unfamiliar to cars. This is because cars have been a social and political phenomenon since their beginning. In the wheel of fate, where endless changes are expected, the key issue for cars is innovation. This does not come at the stage of seeking ways to sell more products. The desirable innovation is born in the process of reflecting on what cars mean for humans. Or, put another way, if cars are to exist in the future, we must think deeply about how we will allow them to exist. This is why the phrase “expect the unexpected” comes to mind.

“끝없는 변화가 예정된 운명의 수레바퀴에서 자동차가 고심해야 하는 핵심은 바로 혁신이다. 이는 더 많은 제품을 파는 방법을 모색하는 단계에서 나오지 않는다. 올바른 혁신은 인간에게 자동차가 어떤 존재인지 깊이 고민하는 과정에서 탄생한다.”

글 이영준

기계비평가이자 현재 계원예술대학교 융합예술과 교수. 인간보다 기계를 더 사랑하는 그는 정교하고 육중한 기계들을 보러 다니는 것이 인생의 낙이자 업이다. 일상생활에 있는 재봉틀부터 첨단 제트엔진에 이르기까지 독특한 구조와 재료의 뭔가 작동하는 물건에는 다 관심이 많다. 사진비평을 하다 기계에 대한 호기심을 스스로 설명하고자 기계비평을 업으로 삼게 됐다. 그 결과로 『기계비평: 한 인문학자의 기계문명 산책』(2006), 『페가서스 10000마일』(2012), 『조춘만의 중공업』(공저, 2014), 『우주 감각: NASA 57년의 이미지들』(2016), 『시민을 위한 테크놀로지 가이드』(공저, 2017), 『한국 테크노컬처 연대기』(공저, 2017), 『기계비평』(2019) 등을 썼다. 사진 비평집 『비평의 눈초리』(2008)와 이미지 비평집 『이미지 비평의 광명세상』(2012)도 냈다. 《사진은 우리를 바라본다》(1999), 《서양식 공간예절》(2007), 《xyZ City》(2010), 《2010 서울사진축제》, 《김한용―소비자의 탄생》(2011), 《우주생활》(2015) 등 여러 전시를 기획했다.

Text Lee Young June

Lee Young June is a machinery critic and a professor at Kaywon School of Art and Design’s Department of Intermedia Art. He loves machines more than humans, so it is his pleasure in life and work to go around observing sophisticated and heavy machines. From a sewing machine in everyday life to an advanced jet engine, he is very much interested in things that work with unique structures and materials. While criticizing photographs, he took up machinery criticism as his occupation in order to explain his curiosity about machines. As a result, he wrote books in Korean such as Criticism on Machinery – The Stroll of One Humanist’s Machine Civilization (2006), Pegasus 10000 Miles (2012), Jo Choon-man’s Heavy Industry (coauthor, 2014), A Sense of the Universe: Images from NASA’s 57 Years (2016), A Technology Guide for Citizens (coauthor, 2017), The Chronicle of Korean Techno-culture (coauthor, 2017), and Machinery Criticism (2019). In addition, he is the author of photography criticism: The Look of a Strong Comment (2008), as well as image criticism, The Bright World of Image Criticism (2012). He has also curated many exhibitions that include The Photograph Looks at Us (1999), Western Style Courtesy of Space (2007), xyZ City (2010), 2010 Seoul Photo Festival, Kim Han-Yong: Commercial Photography & the Birth of the Consumer (2011), and Space Life (2015).

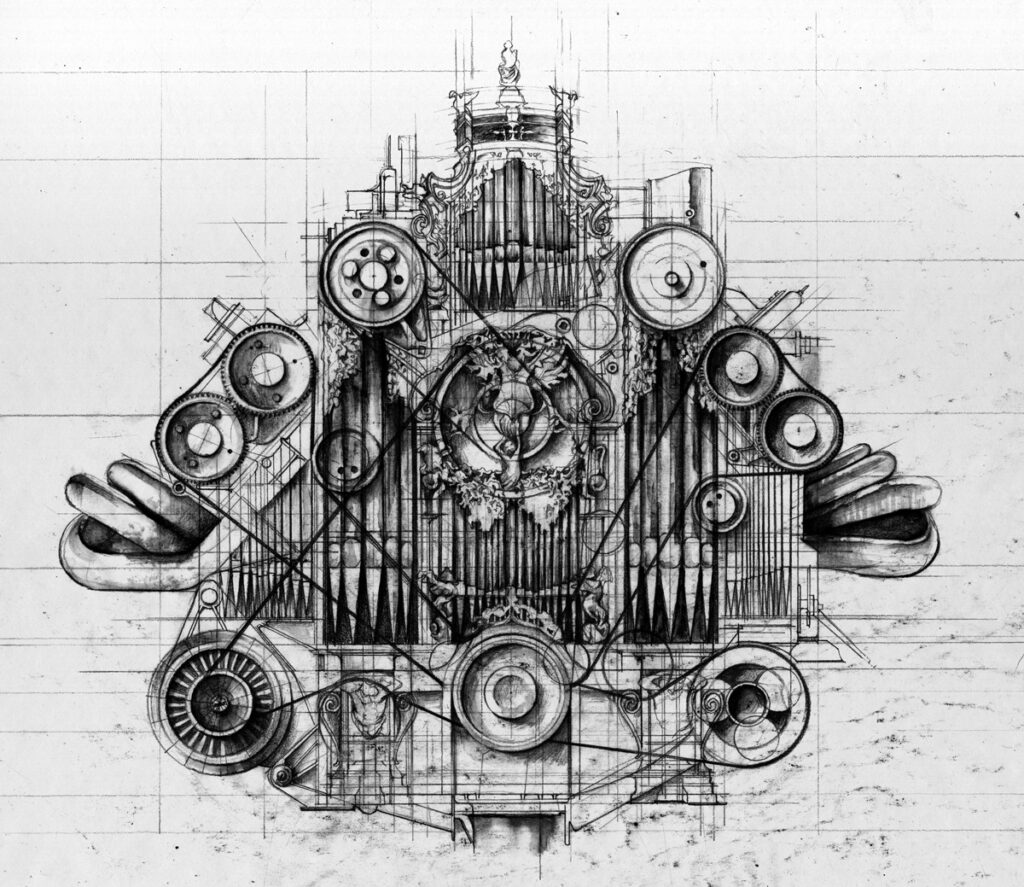

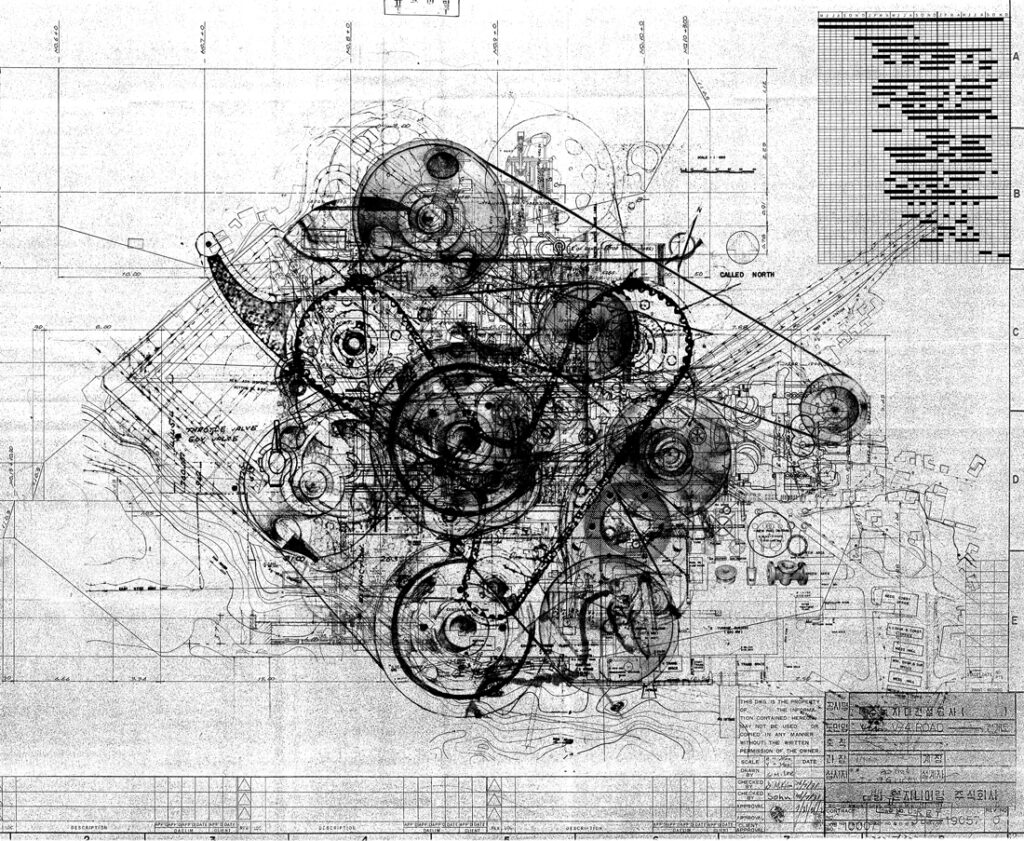

이미지 권민호

드로어drawer이자 일러스트레이터. 영국 센트럴 세인트 마틴스 예술대학에서 그래픽 디자인을, 영국 왕립예술대학(RCA)에서 비주얼 커뮤니케이션을 공부하고 현재 드로잉과 뉴미디어를 기반으로 일러스트레이션과 회화의 경계를 넘나들며 작업하고 있다. 런던에서 활동하며 저우드 드로잉 프라이즈(2007, 2013), 빅토리아&앨버트 뮤지엄 일러스트레이션 어워즈(2013), 《런던 디자인페스티벌》 서스테인 RCA 어워드(2013) 등을 수상했다. 2013년 한국에 정착한 후 《창원국제조각비엔날레》(2014), 《덕수궁 야외프로젝트: 빛·소리·풍경》(2017), 《2017타이포잔치: 5회 국제 타이포그래피 비엔날레》(2017) 등 다양한 그룹전에 참여했고, 가까운 개인전으로 문화비축기지에서 진행한 《새벽종은 울렸고 새아침도 밝았네》(2019-2020)가 있다. 울산대학교와 홍익대학교 겸임 교수를 지냈으며 현재 독립디자인교육기관 ‘파주타이포그라피배곳(PaTI)’에서 일러스트레이션 스튜디오를 이끌고 있다.

Images Kwon Minho

A drawer and illustrator, Kwon studied graphic design at Central Saint Martins College of Art and Design, and also studied visual communication at Royal College of Art (RCA), UK. He currently works as an artist crossing the border of illustration and painting based on drawing and new media. While working in London, he won the Jerwood Drawing Prize (2007, 2013), the V&A Illustration Award (2013), and a Sustain RCA Award at the London Design Festival (2013). After returning to Korea in 2013, Kwon participated in various group exhibitions, including the Changwon International Sculpture Biennale (2014), the Deoksugung Outdoor Project: Light, Sound, Landscape (2017), and Typojanchi 2017: The 5th International Typography Biennale. Recently, he held a solo exhibition, The Dawn Bell Rang and the New Morning Came Too (2019-2020), at the Oil Tank Culture Park. He served as an adjunct professor at the University of Ulsan and Hongik University in the past. He is currently leading the illustration studio at the independent educational institution Paju Typography Institute (PaTI).