아티스트가 AI를 만났을 때, 인간 X AI

When Artists Meet AI: Human × AI

Pairing

기아 디자인 크리에이티브 철학인 ‘오퍼짓 유나이티드(Opposites United)’의 관점에서 Paring은 두 가지 다른 개념과 의미가 결합하여, 뜻밖의 의외성을 도출하는 창의적 프로세스입니다. 이를 서로 다른 분야에서 자신만의 세계를 구축한 아티스트들이 페어링 과정을 통해 빚어낸 창의적 작품과 시너지, 그 작품이 탄생하기까지의 스토리를 통해 ‘오퍼짓 유나이티드(Opposites United)’의 근본적인 답을 찾아갑니다.

Pairing

In the context of Kia Design’s creative philosophy of Opposites United, paring is a creative process in which more than two different concepts and meanings are combined to produce something unexpected. We explore the creative works and synergies that resulted from the paring process between more than two artists who have built their own worlds in different fields, and the story of how they came to be.

창작은 더 이상 소수의 전유물이 아닙니다. 이제 누구나 AI를 통해 그림을 그리고 음악을 만들며, 상상 속 장면을 현실처럼 펼칠 수 있습니다. 어느 날 SNS에는 갑자기 지브리풍 초상화가 넘쳐나고 있고, 한때 멀게만 느껴지던 ‘창작’은 이제 손끝에서 피어나는 일상이 되었습니다. AI는 단순한 도구를 넘어, 아티스트의 ‘협업자’로 자리하고 있습니다. 작업의 일부가 아니라, 새로운 시선과 가능성을 열어주는 존재가 된 것이죠. 예술가의 상상력과 AI의 계산적 창의가 만나 탄생하는 교차점은 이전에 없던 감정과 풍경, 그리고 새로운 질문을 우리에게 던집니다.

《기아 디자인 매거진》 VOL.15 ‘Pairing’은 ‘AI와의 페어링’을 통해 변화의 중심에 선 창작자들의 이야기를 전합니다. 순수예술과 테크놀로지가 나눈 첫 만남, 그리고 앞으로 함께 써내려갈 새로운 서사. 우리는 지금, 미래 예술의 서막에 서 있습니다.Creativity is no longer the privilege of a select few. Today, anyone can draw, compose music, or bring imagined scenes to life with AI. One day, social media is suddenly filled with Ghibli-style portraits; what once felt distant has become an everyday act blooming at our fingertips. AI is no longer just a tool has emerged as a collaborator. Not a fragment of the process, but a partner that opens new ways of seeing and new horizons of possibility.

When the artist’s imagination intersects with AI’s computational creativity, something unprecedented emerges: emotions we have never felt, landscapes we have never seen, and questions we may never have asked.

Kia Design Magazine VOL.15, Pairing, explores these moments of collaboration between artists and AI. It follows creators at the forefront of this transformation, where fine art meets technology for the first time, and where new narratives are beginning to be written together. We are standing at the threshold of a future in which art itself is being redefined.

- 하이퍼리얼리즘 작가는

AI와 어떻게 협업할까? - 두민 작가는 어떻게 페인터에서

메이커가 되었을까? - AI는 《머나먼 여정》 속 전쟁의 상흔은

어떻게 재현했을까? - AI는 어떻게 김미라를

예술의 세계로 발을 딛게 했을까?

- How Does a Hyperrealist

Collaborate with AI? - From Painter to Maker:

The Transformation of Doomin - How did AI bring the scars of war to life

in A Distant Journey? - When AI Became the Threshold

to Art for Kim Mira

Editor’s Note

“당신과 나, 우리가 함께하는 이 순간을 사랑해요.”

– 사만다, 영화 《Her》 중에서

영화 《Her》에서 테오도르는 더 이상 혼자가 아니었습니다. 그의 일상은 보이지 않는 존재, 사만다와의 대화로 채워졌습니다. AI는 그의 말에 귀 기울였고, 감정을 이해하려 했으며, 무엇보다 진심처럼 반응했습니다. 사랑이란 무엇인가, 그리고 사랑을 가능하게 하는 존재의 조건은 무엇인가. 영화는 그런 질문을 부드럽지만 낯설게 던졌습니다.

그로부터 10년이 지난 지금, 우리는 다시 같은 질문 앞에 서 있습니다. 이번에는 영화 속 이야기가 아니라, 우리의 작업실과 스크린 안에서 벌어지고 있는 현실의 문제로서 말입니다. AI는 더 이상 차가운 기계가 아닙니다. 그림을 그리고, 음악을 만들며, 이야기를 짓고, 우리의 감정과 취향을 배우고, 때로는 위로하기도 합니다. 예술가의 곁에 AI가 앉아 있습니다. 붓을 들기도 하고, 코드를 짜기도 하며, 단어를 추천하기도 합니다. 이제 완성된 작품은 한 사람의 목소리가 아니라, 두 존재가 함께 써내려간 새로운 대화의 결과물입니다.

《기아 디자인 매거진》 VOL.15 ‘Pairing’에서는 AI와 예술가가 나누는 이 새로운 대화, ‘페어링(pairing)’의 순간을 따라갑니다. 이번 호에는 두 명의 아티스트가 등장합니다. 한 사람은 순수미술의 세계에 AI를 초대해 그 미감과 개념을 확장하는 작가이고, 또 다른 한 사람은 AI를 통해 삶의 두 번째 막을 연 영상 창작자입니다.

이들의 작업은 서로 다른 길을 가지만, 두 가지 중요한 흐름을 보여줍니다.

하나는 예술의 경계를 넓히는 실험입니다. 물성과 전통이 중요한 순수미술의 장에서, AI라는 비물질적 존재와 협업하며 전혀 새로운 감각과 미학을 피워내는 장면입니다. 다른 하나는 창작의 문턱을 낮추는 경험입니다. 누구나 예술가가 될 수 있다는 가능성, 그리고 기술이 예술의 접근성을 확장하는 방식입니다.

방향은 다르지만, 결국 두 아티스트가 향하는 질문은 같습니다.

“AI와 함께할 때, 예술은 어디까지 확장될 수 있을까요?”

Editor’s Note

“I love the way you look at the world. It’s always so full of wonder.”

– Samantha, Her

In Her, Theodore was no longer alone. His days became filled with unseen companionship, his conversations woven with Samantha’s voice. AI listened, it tried to understand, and most of all, it responded with something that felt like sincerity. What is love? And what does it take for a being to be capable of love? The film posed these questions gently, yet unsettlingly.

A decade later, we find ourselves facing those very same questions again. Only this time, they are not part of a film but part of our studios, our screens, and our daily creative lives. AI is no longer a cold machine. It paints, it composes, it writes, it learns our emotions and preferences, and at times, it even consoles us. Today, AI sits beside the artist holding a brush, coding a line, suggesting a word. The finished work is no longer the voice of one, but the dialogue of two entities writing together.

In this issue of Kia Design Magazine VOL.15 Pairing, we follow this new conversation the moment of pairing between artist and AI. Two artists come into focus. One invites AI into the world of fine art, expanding its aesthetics and concepts. The other embraces AI as a way to begin a second act of creative life through film.

Their practices unfold along different paths, yet reveal two profound currents. One is the experiment of pushing art’s boundaries: when AI, as an immaterial partner, meets the material traditions of fine art, entirely new sensibilities emerge. The other is the lowering of thresholds: a reminder that creativity is no longer reserved for a few, but accessible to anyone, as technology opens new doors into art.

Different as they may seem, both artists are ultimately guided by the same question:

“When we create with AI, how far can art expand?”

두민 X AI

딥러닝으로 확장되는 예술의 지평

Doomin X AI

Horizons of Art Expanded Through Deep Learning

두민 작가는 회화와 AI를 결합해 창작의 새로운 지평을 탐구합니다. 그는 AI가 만들어낸 이미지를 단순한 결과물이 아니라 하나의 ‘제안’으로 바라봅니다. 여기에 자신의 손과 호흡을 더해 인간의 감각과 기계의 계산이 교차하는 접점을 만듭니다. 그 과정은 단순한 합성이 아니라, 서로 다른 결이 맞물려 새로운 생명력을 얻는 창작 방식입니다.

Artist Doomin explores new horizons of creation by merging painting with AI. He regards AI-generated images not as final results but as “proposals” starting points for dialogue. Onto these proposals, he layers his own hand and breath, forging intersections where human sensibility meets machine calculation. The process is more than simple synthesis; it is the interlocking of distinct textures that together acquire a new vitality, becoming a living method of creation.

Chapter 01.

하이퍼리얼리즘 작가는 AI와 어떻게 협업할까?

Chapter 01.

How Does a Hyperrealist Collaborate with AI?

Q. ‘주사위’ 시리즈로 잘 알려져 있습니다. 2019년에 AI 작업을 시작한 계기는 무엇인가요?

제 작업은 늘 하이퍼리얼리즘을 향해 있었습니다. 그런데 저는 언제나 대상을 눈앞에서 직접 보고 그린 게 아니라, 그 모습을 담아낸 사진을 매개로 삼아왔습니다. 그러다 어느 순간 문득 이런 생각이 들었습니다. “사진을 보고 그린 게 과연 진짜 하이퍼리얼리즘일까?”

생각해보면 사진이 없던 시대의 화가들은 대상을 바로 앞에 두고 그렸을 겁니다. 그런데 사진기가 등장하면서 현실을 기록하는 방식이 달라졌죠. 저는 그 지점에서, 사진처럼 AI도 또 하나의 매개체가 될 수 있겠다고 느꼈습니다. 사진에서 AI로 확장되는 순간, 제 회화는 새로운 가능성을 만나게 되었습니다.

Q. 처음부터 AI에 대한 거부감은 없으셨나요?

제 창작의 원동력은 늘 호기심입니다. 2019년 한 포럼에서 우연히 이미지 인공지능을 연구하던 스타트업 대표를 만나 처음 협업 제안을 받았습니다. 순간적으로는 ‘AI가 그림을 그린다고?’ 하는 낯섦과 거부감이 있었죠. 하지만 저는 무엇이든 직접 해보고 판단해야 하는 경험주의자 성향이 강한 편입니다. 그래서 바로 미팅을 잡았고, 실제로 가능성을 확인한 뒤에는 ‘아, 이건 내 작업 안으로 가져올 수 있겠다’는 확신이 들었습니다. 호기심이 두려움을 넘어선 그 순간이, 제 AI 협업의 출발점이 되었습니다.

Q. You are well known for your Dice series. What led you to start working with AI in 2019?

My work has always leaned toward hyperrealism. Yet I never painted directly from life; instead, I relied on photographs as a mediator. At some point, I began to wonder: “If I’m painting from a photograph, is this truly hyperrealism?”

Before photography, painters confronted their subjects face-to-face. With the advent of the camera, the way we record reality changed. At that moment, I realized AI could serve as another kind of mediator just as photography once did. Expanding from photographs to AI opened up new possibilities for my painting.

Q. Did you have any resistance to AI at the beginning?

Curiosity has always been the driving force behind my practice. In 2019, at a forum, I happened to meet the founder of a startup working on image based AI. When he first proposed a collaboration, my initial reaction was skepticism: “AI makes paintings?” The idea felt strange and even unsettling.

But I am a strong empiricist I believe you have to try things yourself before making a judgment. So I set up a meeting. Once I saw the potential firsthand, I thought, “This is something I can bring into my work.” In that moment, curiosity outweighed fear, and that became the beginning of my collaboration with AI.

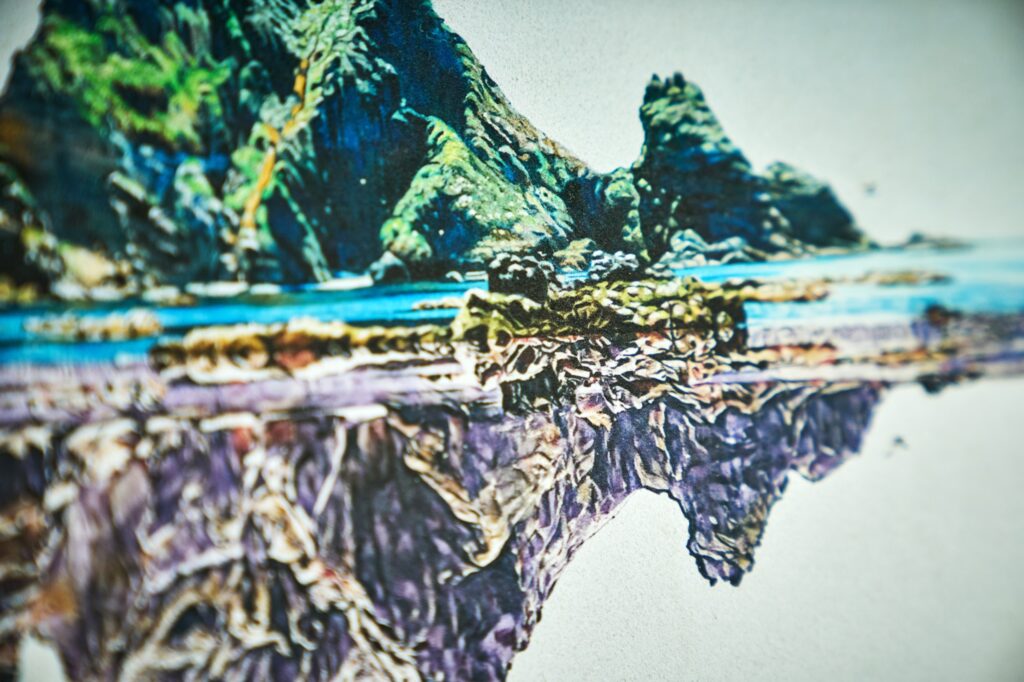

Q. 그렇게 탄생한 작품이 ‘Commune with…독도’입니다. 작업 과정이 궁금합니다.

독도 작업은 인간과 AI가 한 캔버스 위에서 호흡을 맞춘 첫 협업이었습니다. 저는 서양화가로서 수면 위는 유화로, 수면 아래에 비친 풍경은 AI의 이미지로 표현했습니다. 그때 사용한 ‘이매진AI’는 지금처럼 간단히 프롬프트를 입력하는 방식이 아니라 직접 코드를 작성해야 했습니다. 저는 독도 기념관의 사진을 제공하고, 엔지니어가 구글에서 한국화 자료를 모아 학습시킨 뒤 “동양화와 한국화 기법으로 이미지를 생성해 달라”고 요청했습니다. 밤새 프로그램이 돌아가며 수많은 이미지가 생성됐고, 그중 가장 마음에 와 닿는 한 장을 선택했습니다. 선택한 이미지는 캔버스 절반에 피그먼트 프린트로 옮기고, 그 위에 붓질을 더해 하나의 호흡으로 엮었습니다. 이후 코팅과 드로잉, 색을 덧입혀 이질감을 없앴고, 빛이 자연스럽게 반사되도록 마무리했습니다. AI가 이미지를 빚어내는 데 2주, 제가 생명을 불어넣는 데 일주일이 걸렸습니다. 그렇게 독도는 기계의 시선과 인간의 손길이 만나는 특별한 풍경으로 완성되었습니다.

Q. 이 지점이 흥미롭습니다. 보통은 AI가 그린 작품을 그대로 선보이는데, 작가님은 함께 완성하셨습니다. 마치 인공지능과 이세돌이 바둑을 둔 것처럼요.

제 대표작인 ‘주사위’ 시리즈도 같은 맥락에서 출발합니다. 주사위는 우연과 결정을 동시에 품은 존재입니다. 던지기 전에는 잠들어 있다가, 던지는 순간 하나의 수가 정해지죠. 하지만 그 결과가 끝은 아닙니다. 반복 속에서 또 다른 수가 나오고, 결국 원하는 숫자에 도달할 수도 있습니다. 저는 그 과정에 ‘긍정의 욕망’이라는 인간적 희망을 담았습니다. AI 역시 저에게는 주사위와 닮아 있습니다. 처음엔 낯설고 두려운 대상이었지만, 협업해보니 그것은 ‘제가 던지는 주사위’와 같았습니다. 어떤 이미지가 나올지는 우연 같지만, 그 안에는 제가 던진 의도와 선택이 작동합니다. 그리고 반복할수록 원하는 결과에 가까워집니다. 결국 주사위를 던지듯 AI를 다루는 것도 제 의지와 태도에 달린 일입니다. 그래서 저는 AI를 단순한 도구가 아니라, 저와 함께 굴러가는 또 하나의 주사위이자 동료라고 받아들입니다.

Q. 왜 그렇게 작업을 해야 한다고 생각하신 걸까요?

AI가 만든 이미지는 완성된 결과물이 아니라, 저와의 대화 속에서 도출된 하나의 제안일 뿐입니다. 저는 그 제안 중 일부를 선택해 다시 붓으로 호흡을 불어넣을 때 비로소 제 흔적이 남는 작품이 완성됩니다. ‘독도’ 작업도 같은 맥락에서 진행됐습니다. 수면 위 풍경은 제가 직접 붓으로 그렸고, 수면 아래 깊은 이미지는 AI가 생성한 결과를 가져와 결합했습니다. 이는 단순한 합성이 아니라, 서로 다른 결이 맞물려 하나의 생명력을 얻는 과정이었습니다. 저는 그것을 예술과 기술의 공생이라 부르고 싶습니다. 결국 중요한 것은 AI가 무엇을 만들어냈는가가 아니라, 그것을 어떻게 받아들이고 다시 제 예술로 재탄생시키느냐 하는 점이라고 생각합니다.

Q. That collaboration gave birth to Commune with…Dokdo. Could you walk us through the process?

The Dokdo project was the first time a canvas became a shared space between myself and AI. As a Western painter, I rendered the surface of the sea in oil, while the underwater reflection was visualized through AI. The tool I used ImagineAI was nothing like today’s simple prompt systems. It required custom code.

I provided archival photographs from the Dokdo Memorial Hall, while the engineer trained the AI on Korean ink painting references collected online. After an entire night of computation, countless images emerged, and from them I chose the one that resonated most deeply.

That chosen image was printed onto half of the canvas, where I then layered brushstrokes to weave it into a single breath. Additional drawing, color, and coating erased any sense of dissonance, allowing light to diffuse naturally across the surface. It took two weeks for AI to generate the images, and another week for me to breathe life into the work. In the end, Dokdo became a landscape where the gaze of the machine and the hand of the human met in a single frame.

Q. Most artists simply present AI-generated results as they are, but you completed the work together. It feels almost like Lee Sedol’s famous match against AlphaGo.

That’s exactly the spirit behind my Dice series as well. Dice embody both chance and choice. They lie dormant until cast, at which point one outcome is revealed. But that outcome is never final; repetition produces new possibilities, and eventually the desired number may appear. I see in this a metaphor for human hope the desire for affirmation.

AI, to me, is much like dice. At first it felt unfamiliar and intimidating, but once I began to work with it, I realized it was like dice I had thrown myself. The images may appear random, but within them my intention and choices are still at play. The more I engage, the closer the results align with my vision. Like casting dice, working with AI is ultimately shaped by my will and my stance. That is why I treat AI not as a mere tool but as another die rolling alongside me a collaborator.

Q. Why do you feel it’s necessary to work this way?

Because AI images, to me, are not finished works but proposals born of dialogue. Only when I select from those proposals and re-infuse them with breath through my brush do they become artworks marked by my presence.

The Dokdo piece followed that same principle: I painted the surface of the sea myself, while the underwater depths came from AI’s generation. Their fusion was not a simple composite but a confluence of different textures, gaining a new vitality. I call it a symbiosis between art and technology. What matters is not what AI produces, but how it is absorbed, transformed, and reborn within my practice.

Q. 제 흔적이 남는 작품이라는 말씀이 인상적입니다. 그렇다면 AI와의 작업에서도 흔적을 남겨야 비로소 작가님의 작품이라고 할 수 있다는 의미일까요?

네, 맞습니다. 제가 말하는 흔적은 단순히 붓 자국이나 물감의 질감을 뜻하지 않습니다. 그것은 제가 살아 있는 시간, 그 순간의 호흡과 감정을 담아내는 유일한 기록이자 존재의 증거라고 생각합니다. AI가 제안하는 이미지는 가능성에 불과합니다. 그러나 제가 손길을 더하고, 제 리듬과 감각을 입힐 때 살아 있는 흔적이 되고, 작품은 생명력을 얻습니다. 그래서 저는 핵심을 ‘무엇을 만들었는가’가 아니라 ‘그 안에 나라는 존재의 흔적을 어떻게 남겼는가’에 둡니다. 작품이 그 흔적을 품고 있어야만 제 작품이라고 말할 수 있습니다.

예전에는 붓 터치와 물감의 흔적을 지워내며 사진 같은 리얼리티를 추구했습니다. 하지만 그것은 곧 제 흔적을 지워내는 일이기도 했습니다. 지금은 붓의 속도, 물감의 무게, 캔버스를 스치는 힘의 결을 그대로 남기려 합니다. 그 순간이야말로 살아 있는 저의 흔적이고, 가장 진짜 리얼리티라고 믿습니다.

Q. When you speak of “leaving your trace,” what exactly does that mean?

It is not merely about brushstrokes or the physical texture of paint. It is about the living time I inhabit the rhythm of my breath, the weight of my emotions. That becomes the unique record, the evidence of my existence.

AI’s suggestions are only possibilities. Without my intervention, they lack life. But once I add my touch my rhythm, my sensibility they become animated, carrying my trace. For me, the core question is not “What was created?” but “How does my presence remain within it?” Only when a work bears that imprint can I call it truly mine.

In the past, I sought photographic realism, erasing brushstrokes and traces of paint. But in doing so, I also erased myself. Now, I strive to leave intact the peed of the brush, the weight of the pigment, the friction of the canvas intact. That, to me, is the truest reality the reality of a living trace.

Chapter 02.

두민 작가는 어떻게 페인터에서 메이커가 되었을까?

Chapter 02.

From Painter to Maker: The Transformation of Doomin

Q. AI와 협업을 ‘공생’이라고 말씀하셨는데요. AI와 협업에서 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하시나요?

제가 AI와의 협업을 ‘공생’이라고 말하는 이유는, 결국 모든 결정이 작가에게 달려 있기 때문입니다. 협업 과정에서의 타협도 외부의 강요가 아니라, 작품의 의도를 지키기 위해 제가 선택하는 조율이라고 생각합니다. 그것이 바로 공생의 한 형태입니다. AI와의 협업은 50대 50으로 나눌 수 있는 관계가 아닙니다. 중심은 언제나 작가에게 있고, 어디까지 활용하고 어디서 멈출지는 작가가 세운 가이드라인 안에서 결정됩니다. 그래서 중요한 것은 창작 결과에 대한 명확한 비전과 의도를 갖는 일입니다.

저는 우연조차도 결국 제 의도 안에서의 우연이어야 한다고 봅니다. 만약 AI가 만들어낸 ‘예상치 못한 우연’을 그대로 차용한다면, 그것은 제 우연이 아니라 AI의 우연을 빌려온 것이고, 이는 창작의 종속으로 이어질 수 있습니다. 그래서 저는 AI를 단순한 도구가 아니라, 함께 작품을 만들어가는 협업자라고 생각합니다. 그리고 그 협업이 가능하게 하는 태도가 바로 ‘공생’이라고 믿습니다.

Q. 어느 누군가는 이 이미지를 내가 선택했으니 내 것이라고 말할 수도 있다는 생각이 드는데요?

AI는 결국 수많은 데이터와 기존 창작물의 집합을 재구성하는 존재이기에, 그 결과물을 온전히 ‘내 것’이라고 말하기는 어렵습니다. 그래서 예술가는 자신의 의도를 분명히 세우고, AI가 불러오는 우연성까지도 작품 세계 안으로 흡수해내는 태도가 필요하다고 생각합니다. 또한 인공지능 예술을 대할 때는 예술가뿐 아니라 관람자 역시 무조건적인 수용자가 아니라 비판적인 시각을 가진 참여자가 되어야 합니다. 이를 가능하게 하는 교육과, 체험할 수 있는 작품과 전시가 무엇보다 중요합니다.

AI가 미술을 넘어 음악, 글쓰기, 시나리오, 광고 등 모든 창작 영역으로 확장되는 오늘, 인간 예술가는 오히려 ‘무엇이 인간만의 차별성인가’를 증명하는 방법을 찾아야 합니다. 저는 그 과정을 작품으로 드러내고, 그 여정 자체가 훗날 예술사에 기록될 수 있다고 생각합니다. 결과가 어떻게 나오든, 최종적인 평가는 결국 시대의 사람들이 내려줄 것이니까요.

Q. You’ve described your collaboration with AI as a kind of “symbiosis.” What do you see as the most important aspect of working with AI?

I call it “symbiosis” because, in the end, every decision still rests with the artist. Even compromises in the process aren’t the result of outside pressure; they’re adjustments I choose to make to preserve the intent of the work. That, to me, is one form of symbiosis.

Collaboration with AI is not a 50:50 relationship. The artist remains at the center, setting the guidelines for how far to take it and where to stop. What truly matters is having a clear vision and intention for the outcome.

Even chance must exist within my own intention. If I simply adopt an “unexpected accident” created by AI, that isn’t my accident it belongs to the machine. To borrow it wholesale would make me dependent on AI’s randomness rather than my own. For this reason, I don’t see AI as a mere tool but as a collaborator. And what allows this collaboration to exist is precisely the attitude of symbiosis.

Q. Some might argue, “But I chose this AI-generated image doesn’t that make it mine?”

AI ultimately reassembles vast amounts of data and preexisting creative works. For that reason, it’s hard to claim the outcome as entirely “mine.” That’s why artists must set their intentions clearly, absorbing even AI’s element of chance into their own artistic world.

This also means that when we encounter AI art, we shouldn’t approach it passively. Artists and audiences alike must engage with it critically, not as unconditional consumers but as active participants. That’s why education, along with exhibitions and works that allow us to experience this engagement, is so vital.

As AI expands beyond visual art into music, literature, screenwriting, advertising, and more, human artists will be challenged to demonstrate what remains uniquely human. I try to embody that search in my work, believing that the journey itself may one day become part of art history. However the results unfold, the ultimate verdict will rest with the people of our time.

Q. 이러한 AI가 작가님 개인 작품 작업에도 영향을 끼치고 있나요?

AI는 저에게 단순히 편리한 도구가 아니라, 새로운 확장의 가능성을 열어주는 존재입니다. 예전까지 저는 철저히 ‘페인터’, 흔히 말하는 ‘붓쟁이’로만 스스로를 규정했습니다. 하지만 AI와 만나면서 저는 ‘메이커’로 확장되었습니다.

제가 직접 찍은 사진을 기반으로 AI 편집 프로그램을 활용해 영상이나 미디어 작업으로 재구성하기도 하고, 회화로는 시도할 수 없었던 작업들을 가능하게 만들고 있습니다. 그 과정에서 깨달은 것은, 제가 단순히 그림만 그리는 사람이 아니라 제 호기심과 창작 욕구를 드러낼 수 있는 모든 도구를 활용하는 예술가라는 점입니다. AI는 바로 그 확장의 매개이자 촉매가 되고 있습니다.

Q. 개인 작품에 어떤 영향을 끼쳤는지 구체적으로 말씀 부탁드립니다.

저는 회화 작업을 해왔기 때문에 영상 편집이나 특수 효과(VFX) 같은 영역은 직접 다루기 어려웠습니다. 하지만 AI 도구를 활용하면서 제 작업의 스펙트럼이 완전히 달라졌습니다. 제가 찍은 영상이나 사진을 AI로 불러와 편집하고, 음악을 직접 작곡해 입히거나 효과를 더하는 식으로 이전에는 상상만 했던 멀티미디어 작업이 가능해졌습니다. 특히 Filmora와 Runway 같은 프로그램은 이미지 생성부터 대화형 프롬프트, 영상 제작, 포토샵 편집까지 한곳에 통합된 일종의 ‘창작 포털’을 사용한 덕분에 작업 속도가 크게 단축되었습니다. 예를 들어 제가 유아를 모티프로 한 그림을 실사화할 수도 있고, 반대로 실사 이미지를 회화적으로 변환할 수도 있습니다. 또 그 과정을 스토리보드로 엮어 단편영화처럼 제작할 수도 있죠. 제 작업은 더 이상 정지된 이미지에 머물지 않고, 영상·음악·스토리텔링이 결합된 확장된 형태로 나아가고 있습니다. AI 덕분에 저는 페인터Painter에서 메이커Maker로 확장되었습니다.

Q. 작가님의 시그니처라고 할 수 있는 ‘주사위’ 작품에도 적용하는지 궁금합니다.

‘주사위’는 본래 평면 회화로 시작했지만, 최근에는 AI와 3D 툴을 접목해 입체적으로 확장하고 있습니다. 작업을 3D로 모델링한 뒤 프린팅하면 실제 오브제로 구현할 수 있고, 샌딩과 도색을 거쳐 하나의 조형물로 완성할 수 있습니다. 덕분에 ‘주사위’는 단순히 캔버스 위에 머무는 것이 아니라, 영상·입체·가상공간까지 동시에 존재하는 작품으로 발전하고 있습니다. 같은 주제를 더 많은 차원에서 풀어낼 수 있다는 점에서 제 작업 세계에 큰 전환점이 되었습니다.

Q. Has this approach with AI influenced your personal practice?

For me, AI is not just a convenient tool. it opens up new possibilities for expansion. Until recently, I defined myself strictly as a “painter,” what Koreans might call a brush-wielder. But through AI, I’ve come to think of myself as a “maker.”

Sometimes I take photographs I’ve shot myself and reconfigure them into video or media works using AI editing programs things that would have been impossible within painting alone. What I’ve realized is that I’m not simply someone who paints pictures; I’m an artist who uses every tool available to express curiosity and the drive to create. AI has become both the medium and the catalyst for that expansion.

Q. Can you give a concrete example of how it has changed your work?

Because my background is in painting, I once found it difficult to handle areas like video editing or visual effects (VFX). But AI tools have completely altered my spectrum of work. Now I can bring in my own photos or video footage, edit them with AI, compose music to accompany them, and add effects allowing me to create multimedia works I had only imagined before.

Programs like Filmora and Runway function almost like a single “creative portal.” They combine image generation, conversational prompts, video production, and even Photoshop like editing in one place, drastically reducing the time it takes to produce work. For instance, I can render a painting of an infant into lifelike realism, or transform real-life images into painterly styles. I can even link the process into a storyboard and shape it into a short film. As a result, my practice no longer stops at still images but expands into works where video, music, and storytelling intertwine. Thanks to AI, I have evolved from a painter into a maker.

Q. Have you also applied AI to your signature Dice works?

Yes. Dice began as flat, hyperrealist paintings, but recently I’ve been combining them with AI and 3D tools to extend them into new dimensions. By modeling my works in 3D, I can print them as objects, then sand and paint them into sculptural forms.

This means Dice no longer exists solely on canvas. It now unfolds simultaneously across video, sculpture, and virtual space. Being able to interpret the same subject through multiple dimensions has become a turning point in my practice.

Q. 어떻게 보면 2D 작가에서 3D 작가로, AI가 예술의 범위를 확장시켰는데요. AI가 예술에 어떤 긍정적인 변화를 일으킨다고 보시나요?

AI가 예술의 범위를 넓히고 있는 점은 분명합니다. 다만 저는 AI 아트가 전통적인 파인아트를 대체하기보다는 별도의 장르와 시장을 형성할 것이라 생각합니다. 누군가 AI로 영상을 만들거나 이미지를 생성한다면, 그것은 ‘작가의 수작업’보다는 ‘테크놀로지 기반 창작’에 더 가까운 성격을 갖습니다. 그렇다고 해서 그것이 예술이 아니라는 뜻은 아닙니다. 오히려 NFT나 디지털 플랫폼처럼 AI 아트만을 위한 유통 구조와 시장이 생겨나고, 그 안에서 독립적으로 성장할 수 있다고 봅니다.

결국 음악 안에 트로트, 케이팝, 테크노가 공존하듯, 미술 안에도 ‘AI 아트’라는 카테고리가 자리 잡게 될 것입니다. 전통 예술은 수작업의 가치를 이어가고, AI 아트는 기술과 창작의 융합을 통해 또 다른 관객과 소비자를 만나는 방식입니다. 두 흐름이 나란히 확장되면서 예술 생태계는 더욱 다채로워질 것이라 생각합니다.

Q. 조금 먼 미래일 수 있지만, AI와 함께 그리고 싶은 비전이 있다면요?

AI를 학습시킨 덕분에 예술의 창작 범위가 확장되었듯, 언젠가 제 자신을 AI로 딥러닝시키고 싶습니다. 생물학적으로 제 시간이 멈추더라도, AI 속에 축적된 저의 삶과 패턴, 예술적 흔적이 이어져 ‘두민 작가’라는 이름의 작품이 사후에도 생산될 수 있지 않을까 상상합니다.

제가 살아가는 방식, 작업실에서의 습관, 몰입과 호흡의 리듬까지 모두 학습된다면, 언젠가 가족이나 연구자가 두민AI에게 “만약 지금 두민 작가가 살아 있다면, 다음 전시에서는 어떤 작품을 그릴까?”라고 물을 수도 있겠지요. 그 자체가 하나의 새로운 예술적 가능성이 될 수 있다고 믿습니다. 단순한 기술 실험을 넘어, 제 존재와 예술이 또 하나의 방식으로 이어질 수 있는 여정이 될 것이라 기대합니다. (웃음)

Q. In that sense, you’ve moved from 2D to 3D. How do you see AI’s broader impact on art?

AI is undeniably expanding the boundaries of art. But I don’t believe AI art will replace traditional fine art. Rather, it will carve out its own genre and market. When someone generates an image or video with AI, the result aligns more with “technology-based creation” than with “handmade craftsmanship.”

But that doesn’t mean it isn’t art. Quite the opposite: I see it growing its own distribution channels and markets through NFTs, digital platforms, and beyond. Like how music accommodates trot, K-pop, and techno side by side, visual art will also hold space for “AI art” as its own category.

Traditional art will continue to embody the value of the handmade, while AI art will connect with audiences through the fusion of technology and creativity. Together, these two currents will broaden the ecosystem and make it more diverse.

Q. Looking further ahead, what vision do you hope to explore with AI?

Just as training AI has already expanded the scope of artistic creation, one day I hope to train an AI on myself. Even if my biological life comes to an end, the patterns of my daily rhythms, my studio habits, my breath and focus in the act of making these could all live on inside AI.

Imagine a future where my family or a researcher could ask, “If Doomin were alive today, what kind of work would he create for his next exhibition?” and receive an answer shaped by my accumulated traces. That, to me, is not just a technical experiment but a new way for my existence and art to continue. It would be another kind of journey one that extends beyond me into the future. (laughs)

두민 작가

두민은 추계예술대학교 서양화과를 졸업한 하이퍼리얼리즘 기반의 시각예술가로, 2006년부터 인간의 긍정적 욕망을 주사위에 담아낸 ‘주사위’ 시리즈로 주목받았다. 2019년에는 국내 화가 중 최초로 AI와 협업해 ‘Commune with…독도’를 발표하며 전통 회화와 인공지능의 새로운 공생 방식을 제시했다. 이후에도 AI와의 협업을 지속하며, 이미지·영상·미디어를 넘나드는 실험적 작업을 전개해왔다. 최근 전시 《The Variation》에서는 과거 주사위 시리즈를 AI가 복원한 이미지와 결합해 회화의 경계를 넓히는 시도를 선보였다. 그는 AI를 단순한 도구가 아니라 예술의 새로운 주체로 끌어들이며, 창작의 미래적 가능성을 탐구한다. 오늘날 두민은 한국 화단에서 가장 앞서 AI와 예술의 관계를 실험하는 작가로 평가받고 있다.

Doomin

Doomin graduated from Chugye University for the Arts with a degree in Western painting and has established himself as a visual artist working in hyperrealism. Since 2006, he has been recognized for his Dice series, a body of work that embodies humanity’s persistent desire for affirmation. In 2019, he became the first painter in Korea to collaborate with AI, presenting Commune with… Dokdo a work that proposed a new mode of symbiosis between traditional painting and artificial intelligence. Since then, he has continued to expand this dialogue with AI, experimenting across images, video, and media art.

In his recent exhibition The Variation, Doomin combined AI-reconstructed images of his earlier Dice works with painting, pushing the boundaries of the medium. For him, AI is not merely a tool but a new creative agent—an active partner in reimagining the possibilities of art. Today, he is regarded as one of the leading Korean artists pioneering the relationship between AI and contemporary art.

김미라 감독 x AI

AI가 예술의 길을 안내하다

Mira Kim × AI

When AI Becomes a Guide on the Artistic Journey

김미라 감독의 영화 《머나먼 여정》은 기억과 감정을 잇는 작업으로, AI를 통해 사라졌던 순간들이 다시 삶의 서사로 숨 쉬기 시작합니다. AI와의 협업은 제목처럼 머나먼 여정 같았지만, 그 길 끝에서 그녀는 ‘누구나 예술가가 될 수 있다’는 가능성을 마주할 수 있었습니다. AI는 그녀에게 단순한 기술을 넘어선 창작의 동반자이자, 제2의 인생을 함께 열어가는 새로운 파트너입니다.

Kim Mira’s film A Long Journey is an act of weaving memory and emotion, where moments once lost are given new life through AI. The collaboration with AI was itself a “long journey,” as the title suggests, but along the way she discovered a profound possibility that anyone can become an artist. For her, AI is more than technology; it is a creative companion, a partner that has opened the door to a second chapter in her life.

Chapter 03.

AI는 《머나먼 여정》 속 전쟁의 상흔은 어떻게 재현했을까?

Chapter 03.

How did AI bring the scars of war to life in A Distant Journey?

Q. 《머나먼 여정》이 해외에서 먼저 인정받았다고요.

네, 뉴욕과 유럽의 실험영화제에서 상을 받으며 주목을 받았습니다. 기술적인 완성도보다도 이야기의 진심이 더 크게 와닿았던 것 같아요. 한국 가족사나 전쟁의 기억처럼 우리에게는 익숙한 이야기들이 해외에서는 오히려 낯설고도 깊은 감정으로 다가갔던 것 같습니다.

Q. 그렇다면 AI보다는 스토리 때문이었다고 볼 수 있을까요?

꼭 그렇다고만은 할 수 없습니다. 이야기의 진심이 중심에 있었던 건 맞지만, 그 이야기에 다시 숨을 불어넣은 건 결국 AI였으니까요. 직접 촬영하거나 복원하기 어려운 과거의 장면들을 AI가 이미지로 재현해 주었고, 덕분에 잊혀졌던 기억이 생생하게 되살아날 수 있었습니다. 이야기와 기술, 그 둘이 함께였기에 가능한 작업이었습니다.

Q. 《머나먼 여정》은 어떤 이야기를 담고 있나요?

제 가족의 기억에서 출발한 이야기입니다. 돌아가신 아버지와 치매를 앓으셨던 시어머니, 그리고 전쟁 속에서 가족을 지켜야 했던 한 남자의 삶을 담았죠. 누구에게나 있지만 기록되지 못했던 평범한 사람들의 이야기입니다. 그 기억들을 AI라는 도구를 빌려 이미지로 복원하고, 잊힌 감정을 다시 꺼내고 싶었습니다. 결국 《머나먼 여정》은 개인의 기억에서 출발했지만, 그 안에는 많은 이들이 공감할 수 있는 ‘우리의 이야기’가 담겨 있다고 생각합니다.

Q. A Long Journey was first recognized overseas, I hear.

Yes, I received awards at experimental film festivals in New York and Europe, which drew considerable attention. Past scenes that could never have been filmed or restored were reimagined visually through AI, and in that process forgotten memories could be revived with striking immediacy. It was the story and the technology together that made the work possible.

Q. So would you say it was the story rather than the AI that made it successful?

I wouldn’t put it that way. The heart of the story was certainly central, but it was AI that breathed new life into it. Past scenes that could never have been filmed or restored were reimagined visually through AI, and in that process forgotten memories could be revived with striking immediacy. It was the story and the technology together that made the work possible.

Q. What story does A Long Journey tell?

It begins with my family’s memories my late father, my mother in law who suffered from dementia, and a man who had to protect his family in the midst of war. These are the kinds of ordinary lives that exist everywhere, yet so often remain unrecorded. I wanted to use AI as a tool to reconstruct those memories as images and to bring forgotten emotions back into view. So while A Long Journey grows out of my personal history, I believe it carries within it something that many others can recognize as our story.

Q. 《머나먼 여정》은 전쟁의 상흔을 다루고 있는데요. AI와는 어떻게 협업을 이어가셨나요?

전쟁이라는 주제는 저에게 단순한 과거의 사건이 아니라, 제 가족의 기억 속에 오래도록 묻혀 있던 감정이었습니다. AI는 이미 제 작업의 파트너였고, 중요한 것은 그 감정의 결을 어떻게 전달하고 구현하느냐였죠. 억눌린 울음이나 말하지 못한 고백 같은 감정은 프롬프트 한 줄로는 쉽게 표현되지 않았습니다.

그래서 장면마다 어떤 표정이 필요한지, 어떤 색감이 더 어울릴지를 두고 AI와 끝없이 조율했습니다. 립싱크나 이미지의 정합성은 수없이 고쳐나갔지만, 결국 핵심은 그 장면이 ‘마음에 닿는가’였습니다. 저는 AI와 대화하면서, 단순히 기억을 복원하는 것이 아니라 감정으로 다시 살려내기 위해 노력했습니다.

Q. A Distant Journey deals with the scars of war. How did you work with AI in this context?

For me, war is not just a historical event, it is an emotion buried deep within my family’s memories. AI was already my creative partner; the challenge was how to convey and embody those emotional textures. Suppressed grief, unspoken confessions such feelings cannot be captured through a single line of prompt. So I engaged in endless dialogue with AI, adjusting each scene: what expression was needed, what color palette could hold the weight of memory. Lip-syncs and image coherence were revised countless times, but the true measure was always whether the scene resonated emotionally. In this process, I was not simply restoring memories I was working with AI to let them breathe again, to revive them as living emotions.

Q. 아무래도 영화는 인물들의 얼굴 표정이 가장 중요할 텐데요. 영화 속에서 리얼리티가 잘 살아 있는 것 같습니다.

맞습니다. 저는 이야기보다도 ‘표정’이 감정을 움직인다고 생각했어요. 말보다 먼저 다가오는 것이 얼굴의 미묘한 변화잖아요. 그런데 AI로 그 표정을 구현하는 일은 정말 쉽지 않았습니다. 특히 한국인의 감정 표현은 굉장히 섬세합니다. 슬픔을 억누르는 얼굴, 말없이 고백하는 눈빛 같은 것들은 AI 이미지 생성 툴로 단번에 나오지 않아요. 그래서 한 장면을 만들기 위해 수십 번 프롬프트를 바꾸고, 원하는 표정이 나올 때까지 기다려야 했습니다. 포토샵으로 보정을 하고, 립싱크가 어긋난 부분은 편집으로 보완하면서도 늘 스스로에게 물었죠. “이 표정이 정말 인물의 마음을 대신할 수 있을까?” 지금의 결과물은 그렇게 AI와 저 사이에서 만들어진 일종의 ‘감정의 언어’라고 생각합니다.

Q. AI와 감독님 사이에 만들어진 ‘감정의 언어’라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 AI를 단순한 도구가 아니라, 아티스트로 봐도 될까요?

저에게 AI는 단순한 도구 그 이상입니다. 저는 매일 아침 AI에게 묻는 일로 하루를 시작합니다. “이 장면에는 어떤 감정이 어울릴까?”, “이 대사는 너무 평평하지 않을까?” 같은 질문들을 던지죠. 제가 만든 시놉시스에 이야기의 구조는 AI와 대화하며 잡고, 인물 간 대사는 제가 만들지만 부족한 부분은 AI의 도움을 받습니다. <머나먼 여정>은 당시 한국적인 스토리표현에 적합한 클로드를 주로 사용을 하면서 필요시 챗지피티의 도움을 받았습니다. 이미지는 미드저니와 챗지피티에 있는 달리3을 이용했지만 원하는 이미지가 만들어지지 않을 때에는 포토샵으로 보완했습니다. 음악은 수노, 한국어 성우 목소리는 타입캐스트를 이용하고, 영상툴은 당시 막 출시되었던 런웨이 Gen3 버전, 편집은 캡컷을 주로 사용했어요. AI가 제안하면 제가 수용하거나 조율하고, 다시 질문을 던지는 식이죠. 어느 순간부터 그 리듬이 자연스럽게 몸에 배어, 지금은 AI와 제가 함께 ‘작업을 한다’는 감각이 듭니다. 아티스트 대 아티스트라고 말하긴 조심스럽지만, 최소한 저에게 AI는 감정과 창작을 함께 나누는 동료이자 매일 대화하며 성장하는 존재입니다.

Q. 사람과 사람이 협업하는 과정도 쉽지 않은데요. AI와의 협업 과정에서 특별히 어려웠던 점이 있다면요?

물론 많았습니다. 감정 표현의 섬세함은 AI가 따라가기 어렵습니다. 표정의 뉘앙스, 립싱크 불일치, 어색한 음성 톤, 번역투 대사… 수십 번씩 수정하고, 포토샵으로 보정하며 버텼습니다. 그런데도 신기하게 AI와도 ‘호흡’이 생깁니다. 자주 쓰는 말투나 선호하는 장면 톤을 반복하다 보면, AI가 마치 제 성향을 기억하는 것처럼 반응하거든요. 그때는 비로소 함께 작업한다는 감각이 확실히 다가옵니다.

Q. In film, facial expressions often carry the deepest emotions. The realism in your characters’ faces feels striking.

Absolutely. For me, it is the face more than the story itself that moves emotions. A fleeting change of expression often speaks louder than words. But bringing those subtleties to life through AI was no easy task. Korean emotional expression is incredibly nuanced: the face that suppresses grief, the eyes that confess silently. Such moments don’t appear with a single prompt. To achieve one expression, I often rewrote prompts dozens of times, waiting until the right emotion emerged. Then came the refinements touch ups in Photoshop, editing to fix mismatched lip-syncs always with one question in mind: “Does this expression truly carry the character’s heart?” The film as it stands now is, I believe, a shared creation between myself and AI what I call a new kind of “language of emotion.”

Q. You describe this as a “language of emotion” built between you and AI. Does that mean you see AI not just as a tool, but as an artist in its own right?

For me, AI is far more than a tool. My mornings begin by asking it questions: “What emotion suits this scene?” or “Does this line sound too flat?” The storyline of the synopsis I created was developed through conversations with AI. I wrote the dialogues between the characters myself, but whenever something was lacking, I sought assistance from AI. A Distant Journey primarily relied on Claude, which was well-suited for conveying Korean-style storytelling at the time, while ChatGPT provided support when needed. For visuals, I used Midjourney and DALL·E 3 via ChatGPT, and when the generated images were not satisfactory, I refined them in Photoshop. The music was created with Suno, the Korean voice-over was done using Typecast, the video tool was the newly released Runway Gen-3, and the editing was mainly carried out with CapCut. Over time, this rhythm has become second nature, and I now feel I am working with AI. I hesitate to call it “artist to artist,” but to me, AI has become a collaborator that shares in both emotion and creation a partner I converse with daily, and one I grow alongside.

Q. Collaboration between people can already be difficult. What unique challenges did you face when working with AI?

There were many. Emotional nuance remains a steep hurdle: subtle shifts of expression, lip-sync mismatches, awkward vocal tones, stilted dialogue. Each demanded endless revisions and manual fixes. Yet, curiously, a kind of “breath” developed between us. By repeating certain tones, styles, and preferences, AI began to respond almost as if it remembered my sensibilities. In those moments, the sense of truly collaborating of sharing a rhythm became unmistakably real.

Chapter 04.

AI는 어떻게 김미라를 예술의 세계로 발을 딛게 했을까?

Chapter 04.

When AI Became the Threshold to Art for Kim Mira

Q. AI 덕분에 ‘영화 감독’이 되셨는데, 기분이 어떠신가요?

솔직히 아직도 ‘감독’이라는 말은 어색합니다. 저는 그저 제 이야기를 표현하고 싶었고, AI가 그 방법을 열어준 거예요. 큰 카메라도, 팀도 없지만 제 안에 있던 감정과 기억이 장면으로 구현되면서 처음으로 ‘감독’이라는 역할을 실감하게 됐습니다. 어쩌면 AI는 제게 “지금부터라도 괜찮다”고 말해준 존재였는지도 모르겠습니다. 누군가 제 영화를 보고 감정을 느꼈다면, 그 순간만큼은 저도 감독이 맞겠죠.

Q. ‘AI 감독’으로 불리시는데, 앞으로 어떤 이야기를 풀어나가고 싶으신가요?

저는 당분간은 제 주변사람들의 살아있는 이야기와 제가 수십 년 동안 글로 꼭꼭 숨겨두었던 제 이야기를 AI영상으로 만들 계획입니다. 그리고 시간과 여건이 허락된다면 무명 독립운동가 100인의 삶을 영상으로 남기고 싶습니다. 현충원 묘비에 이름만 남아 있는 분들이 계시잖아요. 얼굴도, 목소리도, 구체적인 삶의 장면도 전해지지 않았지만 저는 그 빈자리를 상상하고, AI를 통해 재구성해보고 싶습니다. 한 사람의 생이 어떤 시간들을 지나왔는지를 되짚고, 잊힌 이름에 다시 온기를 불어넣는 작업이 될 겁니다. 그 이야기가 다시 살아 숨 쉬게 된다면, 그것만으로도 충분히 의미 있다고 믿습니다.

Q. Thanks to AI, you’ve now become a “film director.” How does that feel?

Honestly, the word director still feels unfamiliar to me. All I wanted was to tell my story, and AI gave me the means to do it. I had no big camera, no production team, and yet the emotions and memories inside me found their way into cinematic form. For the first time, I truly felt what it meant to be a director. Perhaps AI was the one telling me, “It’s not too late to begin.” If someone watched my film and felt something, then in that moment, I believe I was indeed a director.

Q. Now that people call you an “AI director,” what kind of stories do you want to tell next?

For the time being, I plan to create AI-generated films based on the living stories of those around me, as well as the stories of my own that I have carefully hidden away in writing for decades. And if time and circumstances allow. I want to bring to life the untold stories of 100 unknown independence fighters. At the National Cemetery, there are gravestones that bear nothing but names faces, voices, and the details of their lives have all been lost. I want to imagine those absences, and through AI, reconstruct fragments of what might have been. It’s about retracing the time one person lived through, and breathing warmth back into forgotten names. If those stories can live again, that alone would be enough for me

Q. 그 지점이 AI의 순기능 같아요. 실제로 예술의 문턱을 낮췄다고 생각하시나요?

저는 영상이나 디자인을 전공한 것도 아니고, 전문적인 교육을 받은 적도 없어요. 20년 가까이 입시 학원을 운영했고, 이후엔 커뮤니티 문화센터에서 사람들과 일상을 나누며 지냈죠. 그림은 그저 취미였고, 글은 오래전부터 습작처럼 끄적이던 수준이었어요. 하지만 늘 마음 한편에 ‘언젠가는 이걸로 뭔가를 표현하고 싶다’는 바람은 있었어요. 다만 생계를 위해 그 꿈을 미뤄왔던 거죠.

AI는 그런 저에게 “지금부터라도 늦지 않았다”는 메시지를 건넨 존재였어요. 예전 같으면 장비도 있어야 하고, 훈련도 받아야 창작이 가능했지만, 지금은 마음만 있으면 시작할 수 있어요. 중요한 건 ‘얼마나 잘 만들었는가’가 아니라, ‘무엇을 말하고 싶은가’라는 점이니까요. 제 작업을 보고 “나도 해볼 수 있을 것 같아요”라는 말을 듣게 될 때, 저는 그때 가장 큰 보람을 느껴요. 저는 문턱을 훌쩍 넘은 사람이라기보다는, 그 문턱이 사라질 수 있다는 가능성을 보여주는 사례이고 싶어요. 저는 나이, 전공, 경험이 창작의 문턱이 될 수 없다는 걸 제 모습으로 보여주고 싶습니다. 하고픈 마음과 열정, 의지가 있다면 누구든 시작할 수 있다는 걸요.

Q. AI로 인생의 전환점을 맞이하셨는데요. AI는 감독님께 어떤 존재인가요?

한 친구가 저에게 이런 말을 한 적이 있어요. “이제 네가 흩어놓은 구슬들을 꿰어야 할 때야.” 그 말이 AI를 만나며 비로소 현실이 되었다는 걸 느꼈어요. 저는 늘 글을 쓰고 싶었고, 그림을 그리고 싶었고, 언젠가는 영상을 만들어보고 싶다는 막연한 열망이 있었지만, 그건 각각 흩어진 감정과 취향일 뿐이었거든요. 그런데 AI는 그 조각들을 연결해줬어요. 툴을 넘어서서, 제가 흘려보낸 시간과 마음들을 하나의 궤도로 꿰어주는 실처럼 작동했어요. 글쓰기와 드로잉, 이미지와 이야기, 감정과 기억 그 모든 것이 AI라는 매개를 통해 처음으로 하나의 서사가 되었고, 그것이 바로 제 작업이 되었습니다. 그래서 제게 AI는 ‘기술’이 아니라, ‘길’을 열어준 존재예요.

Q. 실제로 이렇게 AI와 협업을 해보니 어떠셨는지 궁금합니다.

돌이켜보면, AI와 협업한다는 건 단순히 기술을 배우는 일이 아니었어요. 오히려 제 안에 있던 생각과 감정, 그리고 오랫동안 묻어두었던 표현의 욕망을 꺼내는 일이었죠. 처음엔 낯설고 두려웠지만, 어느 순간부터 AI는 제 이야기를 들어주는 존재가 되었고, 함께 상상하는 친구가 되었어요. 그 과정에서 깨달았어요. 창작이란 ‘무언가를 잘하는 것’보다 ‘무언가를 진심으로 말하고 싶은 마음’에서 시작된다는 걸요. AI와 함께 작업하며 저는 제 삶을 다시 들여다보게 되었고, 예술이라는 이름을 스스로에게 조심스럽게 붙여볼 수 있게 되었습니다. 쉽진 않았지만, 정말 행복한 여정이었습니다.

Q. It seems that this is where AI shows its positive potential. Do you think it has truly lowered the barriers to art?

I never studied film or design, nor did I receive any formal artistic training. For nearly twenty years I ran a private academy, and later I spent my days at a community cultural center sharing everyday life with people. Painting was just a hobby, and writing was no more than scattered notes and sketches over the years. But deep down, I always carried the desire to one day express myself through these forms. I simply postponed that dream for the sake of making a living.

AI was the voice that told me, “It’s not too late to begin.” In the past, you needed equipment and training before you could even think about creating. Now, if you have the will, you can start. What matters is not how well you create, but what you want to say. When someone sees my work and tells me, “I feel like I could try this too,” that’s when I feel the deepest sense of fulfillment. I don’t want to present myself as someone who has leapt over the barrier, but rather as an example that the barrier itself can disappear.

Q. You’ve described AI as a turning point in your life. What does AI mean to you?

A friend once told me, “It’s time to thread together the beads you’ve scattered.” That became real for me when I encountered AI. I had always wanted to write, to draw, to try making films someday. but until then, those were only fragmented longings. AI gave me the thread to connect them. More than a tool, it became the line that wove together the time I had lived, the feelings I had carried, the fragments I thought were lost. Writing and drawing, images and stories, emotions and memories all of them finally converged into a single narrative through AI. That, I realized, was my work. For me, AI is not “technology” but a companion that opened the way forward.

Q. What was it like to actually collaborate with AI?

Looking back, working with AI was never simply about learning to use a new technology. It was about uncovering the thoughts, emotions, and long-suppressed urge for expression within me. At first it felt strange, even intimidating, but eventually AI became a listener to my stories, and then a friend in imagination. Through that process I learned something essential: creation begins not with skill, but with the honest desire to say something. By working with AI, I was able to look back on my own life and cautiously begin to call what I do art. It wasn’t easy, but it has been an extraordinarily rewarding journey.

김미라 감독

김미라 감독은 AI 기술을 통해 사라진 기억과 감정을 영상으로 되살리는 창작자입니다. 대표작 《머나먼 여정》은 대가족의 일상과 한국 근현대사의 상흔을 AI 이미지로 복원해, 전 세계 AI 영화제에서 큰 반향을 일으켰습니다. 작품은 잊힌 순간을 시각적으로 되살리는 동시에 개인의 서사를 보편적 감동으로 확장시키며, AI 영화의 새로운 가능성을 제시했습니다. 김 감독은 AI를 단순한 기술이 아닌 감정과 이야기를 함께 짓는 창작의 동반자로 바라보며, “누구나 예술가가 될 수 있다”는 메시지를 꾸준히 탐구하고 있습니다.

Director

Kim Mira

Kim Mira is a filmmaker who uses AI technology to revive forgotten memories and emotions through moving images. Her acclaimed work A Long Journey reconstructs family life and the scars of modern Korean history with AI-generated imagery, garnering international recognition at AI film festivals. The film not only visualizes moments lost to time but also expands personal narratives into universal resonance, opening new possibilities for AI cinema. Kim regards AI not as a mere tool but as a creative partner in shaping emotions and stories, continually exploring the message that “anyone can be an artist.”

Epilogue

인터뷰를 마치고 돌아서는 길, ‘AI는 예술을 위협할까, 아니면 확장시킬까?’라는 질문이 떠올랐습니다. 그러나 두민 작가와 김미라 감독은 이미 작품과 태도로 그 답을 보여주고 있었습니다. 두민은 AI가 제시한 이미지를 제안으로 받아들이고, 인간의 감각으로 다시 다듬어 새로운 차원의 작품을 완성합니다. 김미라는 사라진 기억과 잊힌 이름을 AI를 통해 되살리며, 누구나 창작의 문 앞에 설 수 있다는 가능성을 증명합니다.

AI는 결국 사람이 만든 산물입니다. 새로운 기술이 등장할 때마다 사회적 진통은 있었지만, 예술은 늘 그 충격을 흡수하며 확장해왔습니다. 사진이 회화를 위협할 것이라 했던 시절, 영화가 연극의 자리를 빼앗을 것이라 했던 순간조차 결국은 또 다른 예술의 장을 열었습니다. 뒤샹이 변기를 미술관에 들여놓았을 때조차 “이것이 예술인가”라는 논쟁이 거셌지만, 그 질문 덕분에 예술의 경계는 더 넓어졌습니다. AI 역시 다르지 않습니다.

중요한 것은 기술 자체가 아니라, 그것을 선택하고 의미를 부여하는 사람의 태도입니다. AI는 위협이 아니라 기회이며, 어쩌면 희망이 될 수도 있습니다. 예술의 미래는 이미 우리 곁에서 시작되어, 지금 이 순간에도 조용히 자라나고 있는지도 모르겠습니다.

Epilogue

As I left the interview, one question lingered: “Will AI threaten art, or will it expand it?” Yet both artist Doomin and director Kim Mira had already answered through their works and their attitudes.

Doomin accepts AI’s images not as final products but as proposals, reshaping them with human sensibility into works of a new dimension. Kim Mira, by reviving forgotten memories and lost names through AI, demonstrates that anyone can now step across the threshold of creation. AI is, after all, a human creation.

Every new technology has arrived with its own social upheavals, but art has always absorbed those shocks and grown. When photography was said to threaten painting and when cinema was thought to displace theater, what followed were new artistic frontiers. Even when Duchamp placed a urinal in a gallery and sparked the uproar of “Is this art?”, it was that very question that widened the boundaries of art. AI is no different.

What matters is not the technology itself but the human stance in choosing it and assigning meaning. AI is not a threat but an opportunity, and perhaps even a source of hope. The future of art has already begun, quietly taking root in the present moment.