반대, 경계, 통합 그리고 그 너머

Opposites, Boundaries, Unity & Beyond

여기 풍경이 있다. 지난여름, 내가 가장 자주 바라본 대상은 하늘이었다. 색과 질감이 바뀌는 아름다운 하늘을 오랜 시간 쳐다보며 덥고 긴 계절을 흘려보냈다. 하늘 바라보기의 기쁨은 그것의 현상적 아름다움 때문만은 아니다. 인간의 눈이 하늘의 색감을 볼 수 있는 까닭은 빛의 ‘산란scattering’ 효과 덕분이다. 산란은 태양에서 지구로 도달하는 전자기파, 즉, ‘빛’이 대기 중 작은 먼지와 물방울 같은 입자에 부딪혀 흩어지는 현상이다. 산란을 겪은 빛은 태양의 고도에 따라 각기 다른 파장의 색을 띠며, 인간은 그 중 가시광선 영역만 접할 수 있다. 내게 하늘을 바라보는 기쁨은 바로 이 산란, 빛의 끊임없는 움직임에 대한 인식과 엮여있다. 멈추어 있는 듯하지만 아주 천천히 변하는 넓은 하늘을 접할 때면 그 이면에서 빠르게 부딪히고 흩어지고 이동하는 수많은 빛의 입자와 파동을 상상했다. 정지와 운동은 서로 반대가 아니다. 정중동(靜中動). 멈춤 안에는 움직임이 있고, 움직임에는 정지가 필요하다.

Here is a landscape. Last summer, what I saw most frequently was the sky. I spent the long, hot season looking at the beautiful sky with its changing colors and textures for quite some time. The joy of looking up at the sky is not solely derived from its natural beauty; it has more to do with the scattering effect of light which affects the colors we see. Scattering is a phenomenon in which electromagnetic waves, or “light,” from the sun to the Earth, collide with particles such as small dust and droplets in the atmosphere and scatter. Scattered light appears in different colors depending on the altitude of the sun, and humans can only see the visible light area among them. For me, the joy of looking at the sky is related to this scattering and, the perception of the constant movement of light. When I looked up to witness the vastness of the sky that seemed to be stationary, yet changed very slowly, I imagined numerous particles and waves of light that hit, scattered, and moved quickly behind it. Stillness and movement are not the opposites of one another. There is stillness in movement, and movement needs stillness.

“정지와 운동은 서로 반대가 아니다. 정중동(靜中動). 멈춤 안에는 움직임이 있고, 움직임에는 정지가 필요하다.“

For me, the joy of looking at the sky is related to this scattering, the perception of the constant movement of light

여기 풍경이 있다. 프랑스 화가 클로드 모네Claude Monet가 1872년 르아브르Le Havre 항구의 해돋이 장면을 그린 회화 작품 〈인상, 해돋이Impression, Sunrise〉다. 현상과 감정을 물질로 정지한 전례 없는 이 그림의 발표는 세계에 대한 인간의 인식과 감각을 획기적으로 바꾼 역사적 사건이었다. 그러나 여기에는 숨겨진 반전이 있다. 공기, 빛, 시공간의 움직임에 대한 극도로 감각적인 묘사는 사실 산업혁명이 가속화되던 19세기 중반 공장 굴뚝에서 뿜어져 나와 대기를 가득 메우던 스모그의 재현이었다. 특별한 시선을 지닌 한 인간이 포착해 회화로 승화시킨 이 아름다운 이미지에는 예술과 사회의 ‘근현대성modernity’의 선포와 함께, (화가 자신은 인식하지 못했지만) 이후 환경 재앙을 촉발한 인간 중심의 추악한 산업 문명에 대한 목격이 담겨 있다. 아름다움과 추함은 반대가 아니다. 두 개념의 경계는 이를 바라보는 관점과 맥락에 따라 결정된다.

Here is another landscape. It is a painting by Claude Monet, Impression, Sunrise, which depicts the sunrise at the Port of Le Havre, France in 1872. The unprecedented presentation of this painting, bringing phenomena and emotions to a standstill, was a historical event that groundbreakingly changed people’s perception and our sense of the world. However, there was a hidden twist. The extremely sensuous description of the movement of air, light, and time and space was actually a representation of smog that erupted from factory chimneys and filled the atmosphere in the mid-19th century, when the industrial revolution was beginning to become more active. This beautiful image captured and sublimated by a man with a special gaze into painting contains the declaration of modernity in art and society, and simultaneously, the witnessing of an ugly human-centered industrial civilization that triggered environmental disasters years later (even though the painter himself did not recognize it). Beauty and ugliness are not opposites; the boundaries between the two concepts are determined by the perspective and context in which they are viewed.

“아름다움과 추함은 반대가 아니다. 두 개념의 경계는 이를 바라보는 관점과 맥락에 따라 결정된다. “

the boundaries between the two concepts are determined by the perspective and context in which they are viewed.

무엇을 어떻게 왜 볼 것인가?

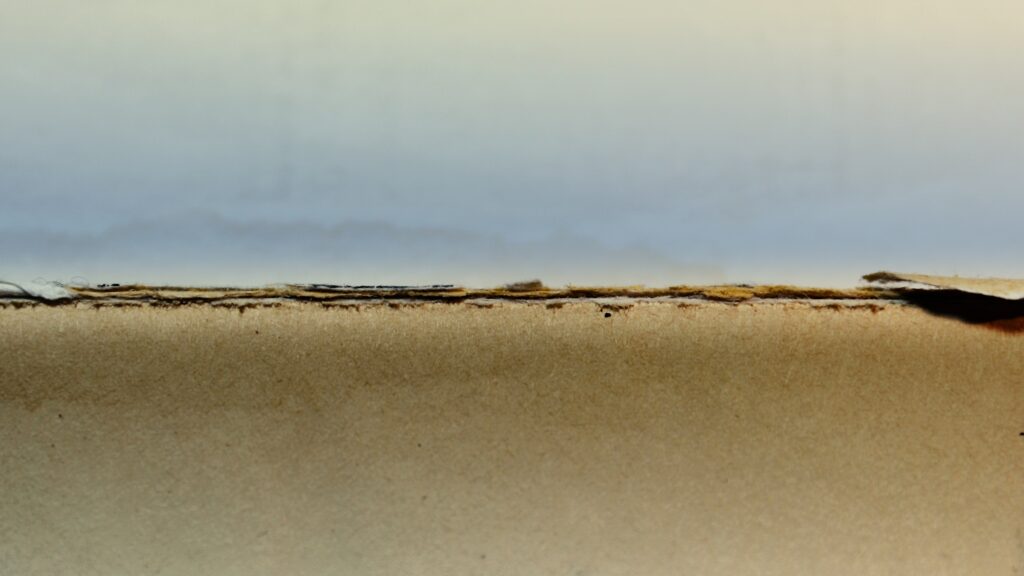

여기 풍경이 있다. 이 수평선 풍경은 끊임없이 펼쳐지며 변화한다. 당신의 눈에는 하늘과 땅, 바다와 호수, 들판과 초원, 고원과 사막이 보일 것이다. 혹은 그저 단순하게 뻗어 있는 직선으로 느껴질지도 모른다. 이 다양한 이미지들은 내가 수년 전부터 작업 중인 〈수평선〉 시리즈의 일부로, 실제 정체는 책이다. 나는 아날로그 매체인 종이책의 ‘맞은편 책장opposite pages’이 서로 만나는 부분을 고해상도의 디지털 이미지로 기록한 뒤 후반 작업을 통해 영상과 평면 매체로 탈바꿈시켰다. 전시장의 대형 스크린에서 상영되는 수평선 풍경은 광활하기 그지없지만, 동시에 이는 새끼손가락보다 좁은 책 일부분이다. 작업에서 종종 미세하게 포착된 종이의 다양하고 거친 결을 보면서 자연 현상의 질감을 닮았다고 느낄 수 있다. 또한, 책장을 엮는 제본에 쓰인 실, 스테이플 철사, 접착제, 그리고 인쇄 잉크 같은 재료를 보면서 마치 산, 섬, 구름, 바위, 파도와 닮았다고 생각할 수 있다. 영상은 이런 이미지뿐 아니라 인간의 목소리, 글씨를 끄적이는 소리, 자연의 소리, 인위적인 전자음 등 수많은 소리를 함께 품고 있다. 정지한 듯 고요한 수평선은 미세하게 계속 움직이고, 불현듯 넘어가며 풍경을 바꾸는 책장의 움직임은 긴장과 이완의 리듬을 반복한다.

How should we view the world around us?

Here is yet another landscape. This horizontal landscape constantly unfolds and changes. Some see the sky and earth, the sea and lakes, fields and grasslands, and highlands and deserts. For others, the work may feel like simple straight lines. These various images are part of the Horizon series that I have been working on for years in video and photography, and the images actually come from books. I have captured the small parts where opposite pages of printed books meet each other by using a high-resolution digital video and image production process. The horizontal landscapes that are screened at a large exhibition venue seem extensive, but they are in fact narrow parts of books—narrower than one’s pinkie finger. You can sense that it resembles the texture of natural phenomena when you look at the many different rough textures of paper that are often finely captured in the work. In addition, people may think that it resembles a mountain, island, cloud, rock, and wave when looking at materials such as threads, staple wires, and adhesives used in binding book pages, and the printing ink. In addition to these images, the video contains numerous sounds such as human voices, handwriting sounds, sounds from nature, and artificial electronic sounds. The quiet horizon—as if it were stationary—continues to move finely, and the movement of the book pages that suddenly turn and change the landscape repeats the rhythm of tension and relaxation.

“나는 아날로그 매체인 종이책의 맞은편 책장이 서로 만나는 부분을 고해상도의 디지털 이미지로 기록한 뒤 후반 작업을 통해 영상과 평면 매체로 탈바꿈시켰다.“

I have captured the small parts where opposite pages of printed books meet each other by using a high-resolution digital video and image production process. The horizontal landscapes that are screened at a large exhibition venue seem extensive, but they are in fact narrow parts of books—narrower than one’s pinkie finger.

우리에게 익숙한 책을 낯선 관점으로 다룬 〈수평선〉 시리즈를 작업하며, 나는 책 수백 권, 수천 장의 페이지를 넘기고, 기록하고, 결합했다. 그렇게 만지고, 펼치고, 덮은 책은 며칠 전에 구매한 만화책, 각종 잡지, 예술가의 작품집, 여러 번 읽어도 이해가 힘든 이론서, 두고두고 보는 시집과 소설, 조금 읽다가 그만둔 자기계발서, 종이 쉰내로 가득 한 헌책방에서 발견한 어느 가문의 족보 그리고 내 작업 노트에 이르기까지 다양하다. 고백하건대, 그렇게 카메라로 찍은 책 중에는 한 글자도 읽지 않고 책장만 빠르게 넘긴 책도 부지기수다. 그러나 온 신경을 집중해 종일 책장을 넘기며 렌즈를 통해 수많은 풍경을 보고 나면, 읽지 않은 책도 다 알 것만 같았다. 그렇게 매일의 촬영이 끝나면 온종일 이어진 배낭여행을 마치고 늦은 밤 숙소로 돌아왔을 때와 비슷한 강도의 피로가 몰려왔다. 이는 ‘지식으로서의 감각the senses as knowledge’을 탐사하며 끝없는 수평선 너머로 나아가고자 오랜 시간 이어온 나만의 여정이었다.

Working on the Horizon series, which deals with books familiar to us from unfamiliar perspectives, I combed through hundreds of books, or thousands of pages, to record and combine the images. The books that I touched and unfolded during the work process ranges from comic books and various magazines, artists’ collections and self-help books, theories and research papers, poetry and novels, even a family’s genealogy that I discovered at a smelly secondhand bookstore, to my field notes. To be honest, among all those books I took pictures of, there are many that I flipped through quickly without reading a single letter onin their pages. However, when I focused all my attention on turning pages all day and looked at the numerous landscapes through the lens, I felt as if I knew all the content of the books I hadn’t read. At the end of a day, and after taking so many pictures, I was overcome by intense fatigue. The intensity was similar to returning to a guest house late at night from a backpacking trip that lasted all day. This has been my long-standing journey to explore “the senses as knowledge” and go beyond the endless horizon.

“이는 지식으로서의 감각을 탐사하며 끝없는 수평선 너머로 나아가고자 오랜 시간 이어온 나만의 여정이었다.“

However, when I focused all my attention to turning pages all day and looked at the numerous landscapes through the lens, I felt as if I knew all the content of the books I hadn’t read.

〈수평선〉 시리즈에 등장하는 풍경은 ‘실재actuality’다. 왜냐하면 그것은 종이라는 실제 물질에 기반을 두고 있기 때문이다. 이 종이책은 오랜 기간 자연의 물질ㅡ땅, 나무, 풀, 돌, 물, 공기 그리고 시간의 재료ㅡ이 만든 결과다. 그러므로 수평선은 당신이 보고 상상한 실재적 풍경을 구성하는 자연 그대로라고 말할 수 있다. 하지만 동시에 이 풍경은 실재가 아니다. 왜냐하면 당신 마음속에 그린 광경은 실제 지구상에 존재하지 않기 때문이다. 디지털 디스플레이에서 출발해 눈의 수정체를 관통하고 망막에 닿은 후 시신경을 통해 전달받은 빛의 파편적 신호를 당신의 뇌가 기억, 상상, 관성으로 버무리고 조합해 현상한 이미지 정보일 뿐이다. 종이책 일부분을 관찰자 마음대로 해석한 환영이라는 의미다.

The landscapes in the Horizon series are actual because they are based on a real substance called paper. The paper books were created by natural materials—land, wood, grass, stone, water, air and time. This is why it is appropriate to say that the horizon is nature as it is in its purest form. To be more specific, it is that which constitutes the real landscape you have seen and imagined. At the same time, however, these landscapes are not actual because the sights drawn in your mind do not really exist on Earth. They are just images developed by your brain and conjured up by the mind through memory and imagination by mixing and combining the fragmentary signals of light transmitted from a digital display, which penetrated the eye lens, touched the retina, and is received through the optic nerve. This means that the images are illusions created by a viewer who interprets part of paper books at will.

“수평선 시리즈에 등장하는 풍경은 실재다. 왜냐하면 그것은 종이라는 실제 물질에 기반을 두고 있기 때문이다. 하지만 동시에 이 풍경은 실재가 아니다. 왜냐하면 당신 마음속에 그린 광경은 실제 지구상에 존재하지 않기 때문이다.“

This means that the images are illusions created by a viewer who interprets part of paper books at will.

자연과 인공, 물질과 비물질, 실재와 가상, 미시와 거시, 구상과 추상의 경계는 모호하다. 나의 작업에서 계속 펼치고 변화하는 수평선은 이 모호함을 오가며 서로 다른 장을 결합한다. 그렇게 아날로그 매체인 종이책은 디지털 기술과 만나 새로운 예술 형식으로 다시 태어났다. 책으로 만든 풍경은 인류가 오랜 시간 사유하고 상상하고 창조해온 공동의 서사이자, 끝도 시작도 없는 가능성의 메타포다. 인간의 삶과 문화는 자연을 기반으로 발전했지만, 빠르게 진화하는 과학 기술을 동력으로 산업, 사회, 문화의 지형이 크게 변화하는 현재에는 삶을 지탱하던 자연의 위상과 의미가 바뀌고 있다. 문명 발전을 추동하는 주된 힘이 물질과 천연 자원에서 전기 에너지와 디지털 정보의 흐름으로 바뀌는 것처럼. 까칠한 종이 책장을 넘기던 손가락은 이제 매끈한 디스플레이를 넘긴다. 세계와 시공간에 대한 우리 관점도 변화했다. 이제 옛것과 새것, 아날로그와 디지털의 경계 너머에 새로운 풍경이 존재한다.

The boundaries between nature and artificiality, materials and non-materials, reality and virtuality, the microscopic and macroscopic, the figurative and abstract are ambiguous. The horizontal lines that continue to unfold and change in my work move back and forth between this ambiguity and combine different pages of books. Paper books, a traditional analog medium, are combined with digital technology and reborn as a new art form. The landscape made from books is a collective narrative that humankind has long thought about, imagined, and created, and is a metaphor of possibilities that has neither a beginning nor an end. Human life and culture have developed based on Mother Nature, but the status and meaning of nature that has supported life are changing now as the topography of industry, society, and culture is significantly changing with rapidly evolving science and technology, just as the main forces driving the development of civilization change from materials and natural resources to electrical energy and the flow of digital information. Human fingers, which used to turn the rough pages of paper books, now turn smooth digital displays. Our perspective on the world, time, and space has also changed. Now there is a new landscape beyond the boundaries between the old and new as well as the analog and digital.

“자연과 인공, 물질과 비물질, 실재와 가상, 미시와 거시, 구상과 추상의 경계는 모호하다. 작업에서 계속 펼치고 변화하는 수평선은 이 모호함을 오가며 서로 다른 장을 결합한다.“

Now there is a new landscape beyond the boundaries between the old and new as well as the analog and digital.

경계 밖을 상상하고 반대를 통합하는 질문에 끊임없이 몰두할 때마다 파랗게 멈춘 듯한 하늘 이면의 무수한 빛의 움직임을 생각해보자. 캔버스 위 단순한 붓질이 응축한 양가적 역사에 대한 인식을 떠올려보자. 그리고, 지금 당신 옆에 놓여 있는 어떤 책이든 펼쳐 종이 위 문자와 이미지가 강요하는 정보에 구애받지 말고, 책장이 서로 결합해 만들어내는 수평선을 천천히 바라보자. 반사하고 산란하며 당신의 뇌로 침투하는 수많은 빛의 신호, 멈춤 안의 움직임과 함께 어떤 풍경이 보이고 어떤 소리가 들리는가? 먼 수평선 너머로 나아가는 감각의 모험을 할 때마다 또렷이 인식하게 될 것이다. 당신 가장 가까운 곳에 온 우주가 있다는 사실을.

Whenever we imagine anything outside traditional boundaries and constantly engage in questions that unite the opposites, let us consider the countless movements of light behind the sky that seemingly remains steady blue for the most part. Let us also recall the awareness of the ambivalent history condensed through simple brush strokes on the canvas. Open any book next to you now and look slowly at the horizon created by combining the book pages with each other, regardless of the information imposed by the text and images on paper. What types of landscape do you see and what sound do you hear with the numerous signals of light that reflect, scatter, and penetrate your brain, and the movement in stillness? Whenever you take a sensory adventure beyond the distant horizon, you will clearly be aware of the fact that the entire universe is right beside you.

“먼 수평선 너머로 나아가는 감각의 모험을 할 때마다 또렷이 인식하게 될 것이다. 당신 가장 가까운 곳에 온 우주가 있다는 사실을.“

Whenever you take a sensory adventure beyond the distant horizon, you will clearly be aware of the fact that the entire universe is right beside you.

글·이미지 서동주

멀티미디어 예술가이자 그래픽 디자이너. 뉴미디어, 영상, 그래픽 디자인, 인류학 연구 방법론을 기반으로 순수, 공공, 상업 예술 및 디자인 프로젝트를 수행한다. 동시대 예술-기술-삶의 관계 변화에 따른 인식과 감각의 유동성을 아날로그와 디지털 기술을 아우르는 복합 매체로 탐구한다. 국민대학교 시각디자인학과에서 학사를, 베를린 자유대학교 영상&미디어 인류학과에서 석사를 밟았다. 어도비 글로벌 디자인 공모전 대상(2008), 현대자동차그룹 VH어워드 그랑프리(2019)를 수상하고, 롯데뮤지엄 신진작가 공모 선정(2019), 에르메스 글로벌 디자인 공모전 파이널리스트(2019), 탐페레 국제단편영화제 국제경쟁 부문에 초청(2020)됐으며, 2020년부터 현대자동차그룹 제로원ZER01NE 크리에이터로 활동 중이다. 아르스 일렉트로니카Ars Electronica, 국립현대미술관, 아모레퍼시픽 미술관 전시 등에 참여한 바 있다. dongjooseo.com

Text and Images by Dongjoo Seo

Dongjoo Seo is a multimedia artist and graphic designer. He conducts pure, public, commercial art and design projects based on the methodologies of new media, film & video, graphic design, and anthropological research. Seo explores the fluidity of awareness and senses following changes in the relationship between contemporary art, technology, and life through multimedia, embracing analog and digital technology at the same time. Seo received his BFA in Visual Communication at Kookmin University, and his MA in Visual & Media Anthropology at Freie Universität Berlin, Germany. He is the recipient of numerous awards, including the grand prize at the Adobe Design Achievement Awards (2008) and the Hyundai Motor Group VH Award (2019), the Lotte Museum of Art Young Artist Award (2019), and was a finalist in the Hermès International scarf design competition (2019). He was also invited to an international competition at the Tampere International Short Film Festival (2020), and has been active as one of the Hyundai Motor Group’s ZER01NE creators since 2020. He has participated in exhibitions held at many notable exhibition venues, including the Ars Electronica Center, the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea, and the Amorepacific Museum of Art. dongjooseo.com